こんにちはグレーゾーンのゆっきーです。発達障害の中学生に問題集をさがしているのなら「もっと便利で役立つ勉強方法」にしませんか?

問題集という選択もいいですが、本当の意味でおすすめといえる勉強方法。

グレーゾーンの私が、どう考えても間違いなくぴったりと思う勉強方法が「無学年制のネット教材」を利用することです。

いわゆるタブレット学習と呼ばれるスタイルで、しかも「無学年制」というのが重要。

明らかに問題集よりも便利な学習方法なので、グレーゾーンの経験を踏まえたうえで詳しく紹介していこうと思います。

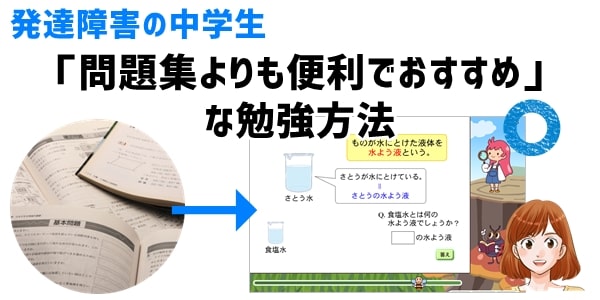

発達障害の中学生に「問題集よりも便利でおすすめ」な勉強方法

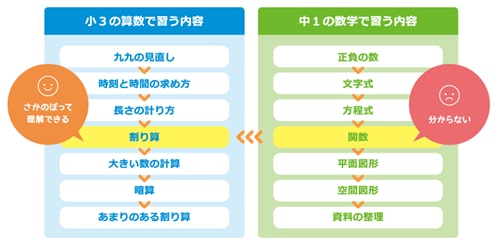

問題集を購入するとなれば、きっと教科ごとにぴったりの学年を選ばなければいけませんよね?

強化によって理解度に違いがあるため、1つの学年で揃えるのはまずムリ。いろいろな学年の問題集から教科ごとに購入する、といった手間がかかると思います。

ところが私のおすすめする無学年制ネット教材は、そんな手間もかからず全教科をピッタリの内容で勉強できます。

✅ すららの無料体験はこちら

そこで、私がもっともおすすめなのが「発達障害支援の専門家」による無学年制ネット教材。

これは「通信教育すらら」という、文部科学大臣賞というすごい受賞歴もある、無学年制で勉強できるネット教材です。

どのあたりが問題集より便利なのか?について、おもな3つの理由をお話しします。

問題集よりも便利な理由①自由に学年を選べる

発達障害の中学生に「すらら」を使った勉強方法がおすすめといえる、もっとも大きな理由が「無学年制」です。

無学年制というのは、発達障害にとって「最強」です。

なぜなら発達障害によって学力低下がみられる場合でも、勉強させたい学年から単元を選んで取り組むことができるから。問題集のようにバラバラに選ぶ必要なくコレ1つあれば済んでしまうので極めて便利です。

たとえば、

- 国語は学力が低めなので小学4年生までさかのぼって勉強させたい。

- 数学の基礎ができていないので小学5年生までさかのぼりたい。

などが「すらら」では簡単にでき、学年関係なく自由に単元が選べるので問題集よりもはるかに便利。

小学生の範囲はすべての単元を勉強できるので、子供にピッタリの単元をそのときに選んで勉強させることができます。

私は「これ以上、問題集よりも便利な勉強方法はない」と思っています。

問題集よりも便利な理由②映像授業があるのでわかりやすい

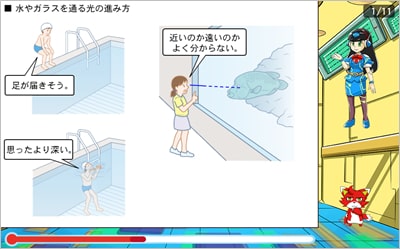

ネット教材の特徴ともいえる「映像授業」によって、より確実な理解へつながることも期待できます。

しかも「すらら」の場合は、アニメーションによる映像授業。

発達障害があると興味を持てず勉強に取り組まない場合もあると思いますが、すららの映像授業はキャラクターが話しかけてくるアニメーション授業なので「楽しさ」もあるため間違いなくピッタリです。

さらにネット教材でも唯一ともいえるのが「プロ声優」による解説なので、とても聞き取りやすく理解につながりやすいというのも大きな特徴です。(塾講師など素人が声役をしているネット教材はかなり聞き取りづらいのでやめたほうがいいです)

また「すらら」の映像授業はかなり細かくチャプターが用意されていて、ゆっくりと少しずつ解説されることで発達障害の中学生がとても理解しやすくなっています。

たとえば、この単元は「9つのチャプター」で構成されています。

1つの単元が細かく区切ってあることで、発達障害の特性ともいえるワーキングメモリーを超えることなく、いたって理解しやすい仕組みになっているのもすららの映像授業における大きな特徴。

私は「さすが発達障害支援の専門家」が監修しているネット教材だなと感じてます。

とにかく「すらら」の映像授業は発達障害をしっかりと理解した上で作られているので、私もほかの通信教育をチェックしましたたがこれ以上にわかりやすい映像授業はありません。

すららは無料体験もできるので、ぜひいちど確認してみてください。

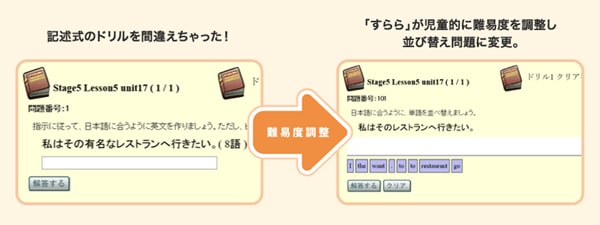

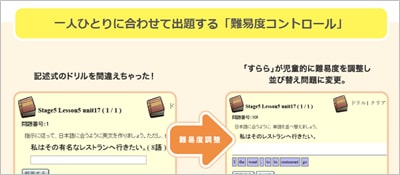

問題集よりも便利な理由③AI判定によるドリル機能がある

一般的なネット教材というのは間違った問題を自分で選ぶことが必要ですが、すららの場合は「自動的にぴったりの問題を選んでくれる」というドリル機能があります。

すららは間違った問題があると、その後に出題される問題をAIが自動的に変更してくれます。

問題集を使った家庭学習は、間違った部分があれば自分で探してやり直す、またその前のレベル問題を復習させるといった作業が必要になると思います。

しかし、すららの場合はすべて自動。AIが勝手に間違った問題を把握して、そのレベル以上の問題はドリルへ出題されない仕組みになっているのが特徴です。

これを「すららの難易度コントロール機能」といいます。

それどころか1つ前の「必要と思える問題」をAIが出題してくれるので、自分でさかのぼるべき単元を探すといった手間もまったくかからないため便利かつ効率のよい勉強ができます。

しかも間違えた部分が、先ほどのテスト機能にも反映されるというのも特徴。

すららのドリル機能というのは、

- 間違った問題については、AIが難易度を調整して出題してくれる。

- どの単元へさかのぼればいいかを考えなくてもいい。

こうした便利な仕組みがあるので、極めてスムーズに家庭学習を進めていくことのできるネット教材です。

問題集では、まず真似のできない便利機能になると私は強く感じます。

発達障害の中学生にとって問題集よりもおすすめな勉強方法「すらら」についてお話ししてきました。私はどう考えても本当の意味で助かると思うのでぜひチェックしてみてください。

✅ すららの詳しい内容についてはこちら

発達障害の中学生にとって問題集のデメリットは?

もちろん問題集を家庭学習に使うのもいいですが、より発達障害の特性にピッタリの勉強方法を選んだほうが「本当の意味で勉強になる」と私は思います。

もし発達障害の中学生に「問題集」を選んだ場合は、

- 文字が多くて読むだけでも嫌がり、勉強すらスタートできない。

- 教科ごとに「選ぶ学年」が異なるので、統一感がなく勉強しづらい。

- 視覚だけに頼るため理解へつながりにくい。

- 映像授業のような「音」「動き」がないため勉強がつまらなく感じる。

- 華やかなビジュアルがないため「楽しさ」を感じにくい。

- 間違ったときの「さかのぼり学習」など、すべて親が調べて確認する必要がある。

このようなデメリットがあるのではないでしょうか。

私もグレーゾーンで育ちましたが、真剣に問題集へ取り組んだ記憶はほぼありません。

とくに問題集は文字が多くて「楽しさ」が感じられず、さらに自分で読んで理解することが必要なので発達障害があるとまずもってやる気が起こりません。

とにかく勉強をスタートさせるためには、まず「楽しさ」を感られること。

第一印象といえば精神論のように聞こえますが、発達障害があるととりあえず「楽しさ」を感じて興味を持つことが勉強へ取り組むためにはとても重要なファクターになります。

したがって発達障害の中学生にとって、本当の意味で勉強が進む方法というのはデメリットの多い問題集ではないと私は思います。

まとめ

今回は「発達障害の中学生に問題集よりもおすすめの勉強方法」についてお話ししてきました。グレーゾーンの私が率直に感じておすすめする方法なので、きっと無学年制ネット教材は有意義な選択になると強く思います。

もし無学年制のネット教材を使ってみて、やっぱり問題集の方がいいと感じたら変更してください。

ただ、いちど無学年制のネット教材を使うと「あまりの便利さ」「本当に子どもにピッタリの勉強ができる」などを実感できて、きっと継続されることになると思います。

私もグレーゾーンで育ちました。

その経験から考えてみても、無学年制のネット教材というのはベストな家庭学習になるといえます。

ぜひ発達障害の中学生に問題集を考えているのであれば、グレーゾーンの私がおすすめする「無学年制のネット教材」について着目してみてください。

きっと後悔することはないと思います。

コメント