こんにちはグレーゾーンのゆっきーです。

今回は「発達障害のおすすめのテキスト勉強法が知りたい」という疑問に答えます。

発達障害の中学生にテキストを使った勉強方法は、かなり有効なスタイルであると私は強く思ってます。

さまざまなメリットについて詳しく説明をしながら、とくに優秀でおすすめといえるデジタル教材について、3選をピックアップして実体験からくわしく内容をお伝えします。

発達障害の中学生におすすめテキスト勉強方法ベスト3選

発達障害のテキスト学習法として、私のおすすめは「デジタル教材」を活用した勉強スタイル。

デジタル教材には豊富な演習問題が備わっており、この機能を使えば問題のダウンロード&プリントアウトできるため、極めて最適といえるテキスト学習法を構築することができます。

そこで私がテキスト学習法としておすすめの、とくに優秀なデジタル教材がこちら。

- デジタル教材すらら

- デジタル教材スタディサプリ

- デジタル教材デキタス

デジタル教材のなかでも優秀といえるクラストップ3で、テキスト学習においても最適。

また映像授業も搭載されているため、よく理解できるのもメリットです。

いずれのデジタル教材も豊富な問題が備わっているため、発達障害におけるテキスト学習として極めて高い子学習効果を期待できる3選です。

さらに3つのデジタル教材について、くわしく解説していきます。

テキスト学習法①デジタル教材すらら

| テキスト(問題)数 | 学習範囲 | 無学年方式 |

| かなり多い | 基礎~やや応用 | 小学生~中学生全般 |

発達障害のテキスト勉強法としてかなりおすすめと感じる

のがこの「すらら」というデジタル教材。

なぜなら「発達障害支援の専門家による監修」という一言に尽きるかなと。

発達障害支援の専門家による監修というデジタル教材により、発達障害の特性をうまく活かせる構成や工夫が、ほかの通信教育よりたくさん盛り込まれているのが特徴。

テキスト勉強法として利用するのも簡単で、映像授業内で出される確認問題、ドリル機能に収まっている豊富な演習問題を、ダウンロード&プリントアウトすれば効果的なテキスト学習ができます。

全体的に問題数もかなり多く、しかも無学年方式のため他学年範囲もテキスト学習が可能。

したがって発達障害で学力低下がみられるという場合にも適しており、小学生範囲から自由に学べるため現学年より過去の学習においても必要十分なテキスト学習へとり組めます。

すららの映像授業とテキスト

またデジタル教材のためテキスト問題を解けない場合でも、映像授業によって確認できるため便利。

一般的な市販テキスト学習というのは問題と答えのみ掲載されている場合がほとんどですが、すららでは映像授業によって不明点を明確にできるため「本質部分で助かる学習スタイル」と私は感じます。

また映像授業はクオリティが高く、1つの単元を徹底的に掘り下げて学べる構成。スモールステップで少しずつ進む解説となっており、発達障害で理解が追い付かないといった心配もなく、確実に基礎概念を理解することが大きく期待できる授業です。

もちろんテキストとしてプリントアウトせず、パソコンやタブレット端末画面からそのまま問題を解いても良し。将来的なデジタル教育に慣れるという意味においても、かなり役立つ学習スタイルと感じます。

発達障害のテキスト学習として、専門家監修でかなりおすすめのデジタル教材です。

テキスト学習法②デジタル教材スタディサプリ

| テキスト(問題)数 | 学習範囲 | 無学年方式 |

| かなり多い (10,000問以上) | 基礎~やや応用 | 小学生~中学生全般 |

すららと同じレベルでおすすめなのがスタディサプリで、とにかく演習問題が多くテキスト学習にはぴったりの通信教育になります。

このスタディサプリも無学年方式で、小学生範囲から履修可能。したがって小学生から中学生まで合わせると膨大な問題量になり、テキストとしてプリントアウトすると市販問題集よりも優れた冊子が完成します。

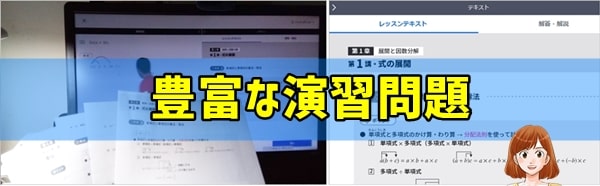

とくにスタディサプリのメリットとなるのが、映像授業と演習問題がセットで表示される部分。

映像授業と演習問題を別々に探す必要がないため、スムーズにテキストをプリントアウトできるため便利。また両方が1つの画面に表示されるので、テキストを見ながら映像授業で確認できたりと使い勝手もよく、時間短縮効果につなげやすい構成となっています。

スタディサプリの映像授業とテキスト

映像授業においては質が高く、スタディサプリの大きな特徴ともいえる「神授業講師」による解説。

実際にスタディサプリの映像授業を見ると一目瞭然かと思いますが、最終地点からしっかりと逆算された詳しすぎる解説。順序良く1つずつ理解しやすく教えてくれるため、発達障害の場合でも極めてわかりやすい授業であると私は感じます。

教科書準拠となっているため5教科を単元順にテキスト学習ができ、学校と同じペースで学べるのも発達障害の中学生にはかなり効果的かと。家庭学習を始めるとき迷わずスタートできるため、これまでのように取り組む学習範囲で悩む必要もなくなるかと思います。

定期テスト対策などの多くのカリキュラムから構成されているため、単発の単元テキストだけではなく、中間・期末テスト用のテキスト作成も可能。教科書準拠なので定期テスト対策においても内容の一致性が高く、かなり効果的なテスト勉強できるのもスタディサプリならではのメリットになります。

このデジタル教材も、かなり発達障害のテキスト学習におすすめです。

テキスト学習法③デジタル教材デキタス

| テキスト(問題)数 | 学習範囲 | 無学年方式 |

| まあまあ多い | 基礎 (選択問題が多い) | 一部 |

基礎の基礎を幅広く学べるというデジタル教材がこのデキタス。選択式問題が多いので発達障害における簡易的なテキスト学習としておすすめです。

映像授業後の練習問題をはじめ、段階的なドリル問題をテキスト学習できるという教材。そこまで深く学ぶことはできませんが、単元の基礎的な概念はきちんと履修できる内容となっています。

ただし無学年方式ではなく、現学年のみ履修できるスタイル。

今の学年を学ぶには適していますが、さかのぼり機能を使うことで学年を通り越して学ぶことも可能。いわゆる一部無学年方式という表現がぴったりで、関連する単元であれば永遠と遡ることができます。

映像授業も極めて簡易的で、すべて5分程度にまとまった短いスタイル。

デキタスの映像授業とテキスト

解説が短いので、発達障害により飽きやすい場合にも最適。

また要点を掴みやすいといったメリットもあり、そもそも浅く広くに特化したデジタル教材のため、マッチング性としてはかなり高いかなと思います。

テキスト学習に使用するドリル機能は、段階的に用意されており便利かと。

しっかり問題を解けないとステップアップできない仕組みとなっているため、確実性の高いテキスト学習につなげやすいシステムではないかと私は感じます。

もっとも特徴的なのが「ビジュアル面」で、とくに発達障害で興味をもちづらい場合など、このビジュアル面による楽しさによって勉強に集中しやすいといったメリットもあるかなと。

総合的にサクッと学べるデジタル教材で、発達障害のテキスト学習にも適した通信教育です。

発達障害におすすめテキスト勉強方法比較表

ここまでに紹介したテキスト学習法を比較一覧表でまとめます。各教材名をクリックすると先ほどの解説項目へ戻ります。

| 教材名 | テキスト数 | 学習範囲 | 無学年方式 |

| すらら | かなり多い | 基礎~やや応用 | 小学生~中学生全般 |

| スタディサプリ | かなり多い | 基礎~やや応用 | 小学生~中学生全般 |

| デキタス | まあまあ多い | 基礎 | 一部 |

発達障害にデジタル教材を使ったテキスト学習がおすすめの理由

私の経験からすると、おもにつぎの理由が考えられます。

- 演習問題が豊富に備わっている

- 解けない問題は「映像授業」でわかりやすく解消できる

- つねに最新内容でテキスト学習ができる

- オールインワンのため5教科を効率よく学べる

デジタル教材は「何かにつけて便利」という表現がぴったりかなと。

市販のテキスト教材と比較すれば、はるかにメリットの大きい学習スタイルになると思います。

さらに詳しく、これらテキスト学習のメリットについて解説します。

演習問題が豊富に備わっている

発達障害のテキスト学習として、デジタル教材を使う最も大きなメリットが「問題量の多さ」です。

デジタル教材はインターネット特性を活かして膨大な情報量が特徴になるため、搭載される演習問題においても市販教材をはるかに上回るボリューム。したがって市販教材を買いそろえるよりも極めて効率的といえ、さらに多くの問題へとり組めるため学習効果も期待できるスタイルになります。

テキスト学習で抑えておきたいポイントが問題ボリュームで、少しでも多くのテキスト問題へとり組めることが重要。デジタル教材に備わる問題数を考えると、まさに最適といえるテキスト学習を実現できる方法と私は強く感じます。

実際にスタディサプリなどは10,000以上の演習問題が搭載されていたりと、テキスト問題のボリュームとしては市販の紙テキストとは比較にならないほど優秀。ほかのデジタル教材においても極めて豊富な問題数が揃っているため、かなり充実したテキストによる家庭学習を実践することができます。

発達障害のテキスト学習として、この「豊富な問題数」という部分においてデジタル教材は有利です。

解けない問題は「映像授業」でわかりやすく解消できる

デジタル教材には「映像授業」が搭載されているため、未理解部分の解消をしやすいのもメリット。

物理的に考えても市販のテキスト教材では無理なコンテンツで、デジタル教材はこうしたインターネット特性を活かした映像授業があることで、より理解しやすい学習スタイルになります。

また映像授業の解説はどれも工夫が凝らされており、発達障害の専門家によるデジタル教材はより理解しやすい傾向。ほかの映像授業においても単元をわかりやすく説明してくれるので、ただ問題と答えのみというテキスト教材より「理解度アップ」の面においても極めて優位性の高い学習スタイルです。

また映像授業の効果においては、モチベーションアップが期待できるのも特徴。

分かりやすい解説によって理解度が高まることで、より勉強に対してモチベーションが高まりやすく、結果的に成績アップにもつながりやすいといったメリットもあります。

したがって市販のテキスト教材を購入するなら、デジタル教材によるテキスト学習のほうが効果大。

さまざまなメリットが期待できるデジタル教材ですが、とくにこの「映像授業」におけるメリットについては計り知れないほどの学習効果を得ることが期待できます。

つねに最新内容でテキスト学習できる

デジタル教材でも「クラウド型」であれば、つねに最新情報で学べるといったメリットもあります。

とはいえ基本的にデジタル教材はこのクラウド型が採用されており、学習スタート時にID・パスワードを入力してログインするタイプはまずクラウド型。自分のインターネット端末に教材をダウンロードするのではなく、クラウド(教材のサーバー)に情報が収まっているというスタイルになります。

クラウド型によるデジタル教材は、つねに最新情報へ更新されるのが特徴。学習指導要領などの変更に伴って問題内容が更新されたりするので、いつも最新情報で安心して学べるというメリットがあります。

こうした最新情報から作成された演習問題を、ダウンロード&プリントアウトして学べるのがデジタル教材によるテキスト学習における利点のひとつ。私が紹介した3つのデジタル教材もこの「クラウド型」になるため、安心できるテキスト学習として利用することができます。

市販のテキスト教材と比較すると、はるかに便利といえるのがデジタル教材によるテキスト学習です。

オールインワン教材のため5教科を効率よく学べる

デジタル教材の利点として、オールインワンスタイルによる「5教科学習」も挙げられます。

ほとんどすべてのデジタル教材は5教科すべてを学べるオールインワン方式が採用されているため、5教科のテキスト学習を1つのデジタル教材で賄うことができるのが特徴。

市販のテキスト教材は5教科バラバラに購入する必要があったりしますが、この点においてもデジタル教材は極めて便利で、スマートに学べるテキスト学習スタイルといえます。

とくに発達障害によって得意な教科に偏りがある場合などは、この5教科すべてを学べることで自由に選べるのがメリット。またある教科のこの部分が苦手という「興味のないものには反応しない」といった特性においても、デジタル教材の幅広さというのはかなり便利に使えると私は感じます。

さらに無学年方式のデジタル教材であれば、小学生範囲からの5教科すべてを学べるため、これまでの苦手対策がしやすいのも大きなメリット。こうした特徴からもデジタル教材をテキスト学習として利用することは、かなり優位性が高い学習スタイルを構築できるかと思います。

発達障害の中学生にテキストベースが適している理由

私的には、つぎのメリットがあると思っています。

- 落ち着いた勉強スタイルを確立しやすい

- 文字を読んで理解する「読解力」を養いやすい

- 苦手解消へつなげやすい

デジタル教材をそのまま使用して、モニター画面で学ぶのもいいかと思います。

しかし発達障害で落ち着きがないなどの問題があれば、やはり演習問題をプリントアウトして自然なスタイルで取り組んだほうがおすすめ。

さらに3つの効果について、詳しく解説します。

落ち着いた勉強スタイルを確立しやすい

発達障害で落ち着きがない、というのはよくある症状ではないでしょうか。

私自身もグレーゾーンとして落ち着きのなさが特徴的だったともいえますが、とくに近代的なデジタル関連などはより落ち着きのなさを増幅させやすいのではないかと。

そこで落ち着いてとり組めるのが、もっとも自然体のテキストベースによる学習スタイル。

市販の紙教材などを利用するのもいいですし、今回のようにデジタル教材の演習問題を利用してテキスト学習をする、というのもおすすめの方法と私は思います。

紙と鉛筆による学習スタイルは、やはりどこかに無理をすることなく力を抜いて実践できるもの。

とくに発達障害で落ち着きがないという場合には、もっとも適した学習スタイルがこのテキスト式と私は考えます。

文字を読んで理解する「読解力」を養いやすい

発達障害があることで「文字を読んで理解しづらい」という特性を、より向上させるという意味においてもテキストスタイルの学習方法は適していると私は感じます。

自分で文字を読むことの訓練、読み取った文字を理解する訓練、理解した内容から要点を抜粋する訓練、などさまざまな教育につなげやすく、手テキストによる学習方法は総合的に文章読解力向上へつなげやすいといった利点もあります。

実際に高校受験などはこの読解力がまず重要なポイントで、どんな教科においてもまずは文章の理解力が求められます。数学の応用問題もまずはこの読解力が必須条件。

したがって読解力を高めることは将来的にも極めて有効で、これをしっかりと実践できるのがテキスト形式の勉強方法。初めは慣れないかもしれませんが、少しずつステップアップしていくことで確実に読解力アップへつなげていくことが期待できる勉強スタイルになります。

したがって発達障害で読解力に欠ける部分を、こうした訓練によって強化しやすいというのもテキスト学習法の大きなメリットになるともいえます。

苦手解消へつなげやすい

発達障害でテキスト学習を実践すると、読解力アップによって苦手解消へつなげやすいといったメリットもあります。

苦手となる大きな原因として考えられるのは、おもに読解力不足によるもの。しっかりと要点を理解できていないなどが原因となり苦手へつながっている場合も多いため、テキスト学習における読解力向上により苦手解消へつながるといった良い流れを構築することも大きく期待できます。

また苦手解消へつなげるために、とくに重要となるのが不明点の理解と把握。

どこが不明と感じているのかを自分で解明できることで理解へつなげやすくなり、結果的に総合的な苦手解消へと発展しやすいのもテキスト学習における大きなメリットになります。

実際に読解力が身に付いたことで、過去の苦手と感じる大半が解消できたという実例も私は見てきました。

それくらい苦手解消にテキスト学習は効果的なスタイルで、自分で理屈が理解できるようになる、疑問点を見つけやすくなる、解消の方向へ向けた思考力を養えるなど、テキスト学習にはさまざまな学習向上効果が期待できると私は思います。

まとめ

今回は「発達障害のおすすめのテキスト勉強法が知りたい」という疑問に対して、

という私なりの情報、およ実体験からの知識をもとに答えてきました。

発達障害のテキスト学習は、かなり落ち着いて学べる良い環境を構築できます。

もちろんデジタル教材をそのまま理湯した家庭学習も効果的ですが、どうしても落ち着きがないという場合であればデジタル教材の問題を利用して、ダウンロードすることでテキスト学習を実践できます。

またデジタル教材をテキスト学習として使用することのメリットには、テキストとしてプリントアウトできるだけではなく、映像授業によって理解へつなげやすい部分。

とくに映像授業はわかりやすい解説において工夫が施されているため、テキスト学習で理解しきれない箇所の問題解消としても極めて効果的な学習スタイルであると私は感じます。

発達障害のテキスト学習として、今回の内容をぜひお役立てください。