発達障害を持つ中学生がいる場合、どのように学習をさせたらいいのか戸惑っている親御さんも多くいるかもしれません。そのような場合にはソーシャルスキルトレーニング、略してSSTを取り入れてみるのも1つの手です。

- 発達障害の中学生におすすめのSST

- どんなSSTが発達障害の中学生におすすめか?

などについて詳しくお伝えします。

Contents

発達障害の中学生におすすめ「SST理論」を使ったお役立ち教材3選

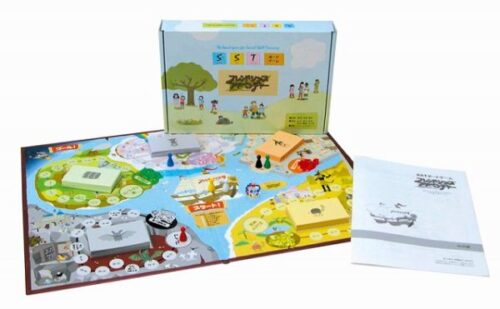

おすすめのSST教材①ボードゲームなど

SSTとは、学校の勉強とは少し異なります。

学習をするといっても国語や数学を学ぶのではなく、社会で生きていくために必要なスキルを学ぶものです。社会に生きていくのに必要なスキルを身につけることで、発達障害がある中学生でも社会生活がしやすくなります。

では実際にソーシャルスキルトレーニングを取り入れる場合には、どのような点に注意したらいいのでしょうか。そのときのポイントになるのが、社会で生きていくためのルールを学ぶという点です。

社会に出たら、やるべきこととやってはいけないことが存在しています。ですが発達障害を抱えている場合、社会のルールが理解できないというケースは珍しくありません。

そこで社会のルールが自然と身につけられるように、ゲームを利用したSSTを取り入れてみるのも1つの手です。

例えば社会のルールが身につけられるように工夫されたボードゲームを教材として購入してみましょう。ボードゲームだと、普通の遊びなので社会のルールとは関係ないと考える方もいるかもしれません。

ですがソーシャルスキルトレーニングの教材の場合には、コミュニケーションをとりながら相手の気持ちを考えながら遊べるように工夫がされています。

<参考>

➝特別支援教材 SSTボードゲーム フレンドシップアドベンチャー![]()

実際にボードゲームを教材として取り入れる場合には、お母さんやお父さんが一緒にプレイすることも大切です。子供1人だけではボードゲームはできないので、何人かで集まって行うことでコミュニケーション能力を高めることにつながります。

このような教材の中には、学年別やシチュエーション別のものもあります。

子供の状況や身につけさせたいスキルに合わせて、どのような教材を選択するのか考えていくようにしましょう。

<参考記事>

➝発達障害の中学生がフラッシュバックを抑えてうまく勉強する3つの方法

おすすめのSST教材②SSTカード

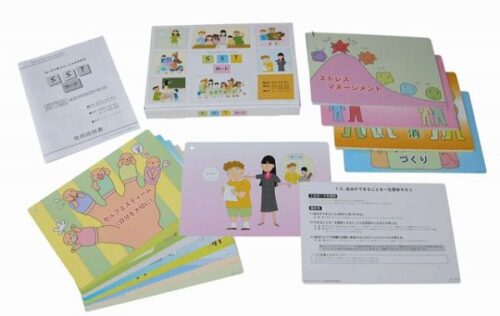

オーソドックスなソーシャルスキルトレーニングの教材の1つに、SSTカードがあげられます。このカードにおける特徴の1つが、さまざまな状況に応じた対応ができるようになるという点です。

中学生は学校生活という世界の中でも、発達障害ならではの壁にぶつかることもあります。さまざまな状況に遭遇しても、より良い対応ができるようにすることがカードを使ったトレーニングの特徴です。

ここでポイントになるのが、SSTのためのカードはどのように利用するのかという点です。実際の教材を見てみると、さまざまな状況を表現した絵が描かれています。

そこで親は子供にカードを見せて、どのような状況が描かれているのか意見を出し合います。

状況の判断ができるようになったら、次にどのような行動をとるべきなのか考えていくようにしましょう。適した対応が判断できるようになることで、実際に困った場面に遭遇してもスムーズに対応できる力を身につけることにつながります。

<参考>

➝特別支援教材 SSTカード![]()

またSSTのためのカード教材には、基本的なものから応用レベルのものまで用意されています。そのため子供の発達障害のレベルに合わせて、利用する教材を選択できるのもポイントの1つです。さらにカードの裏には、指導者向けに対する内容も記載されています。

さらにスタンダードな教材には、表情の練習ができるようなカードも用意されています。発達障害の子供の中には、場面に合わせた表情をするのが苦手というケースも多く見られます。

そこでシチュエーション別の表情がわかるようにするために、表情の練習ができるカードを取り入れるようにしましょう。

表情の練習というのは、言葉で伝えても理解されにくいのです。

そのためカードを利用して視覚的に理解させることも必要です。このようなタイプのものだけでも、SST向けの教材は数多く存在しています。

子供の状況を考えながら、どのような教材が適しているのか考えていくことが大切です。

<参考記事>

➝発達障害の専門家監修による中学生におすすめの教材をレビュー!

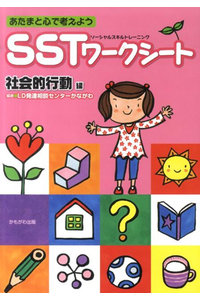

おすすめのSST教材③聞き取りの教材

発達障害の方の中には、聞き取りを苦手としているケースも多く見られます。

聞き取りを苦手としている方のための教材もあるため、チェックしてみるのも1つの手です。また聞き取りが苦手な方の中には、読み書きも得意ではないという方もいるでしょう。

そのような読み書きが苦手な子供でも学習がしやすいように工夫している教材も用意されています。実際に利用する場合には、何ができるのかという点に合わせて適したSSTの教材を選択することが大切です。

ソーシャルスキルトレーニングの教材で聞き取りを練習できるものも、シチュエーション別にさまざまなものが用意されています。レベル別のものも存在しているので、発達障害の状況に合わせてSSTの教材を使い分けるようにしましょう。

<参考>

➝SSTワークシート(社会的行動編) あたまと心で考えよう![]()

発達障害の中学生本人が使うものだけではなく、親や指導者向けの教材をチェックすることも大切です。自分の子供だとしても、発達障害だとどのように接したらいいのか迷ってしまう方も多くいます。

そのようなときに接し方に関する教材を参考にすることで、安心して子供と接することにつながります。

<参考記事>

➝発達障害の中学生にすすめたい3つの特性で考える3つの教材

発達障害でソーシャルスキルトレーニングが必要な中学生とは?

発達障害を持つ中学生には、以下のようなソーシャルスキルのトレーニングが必要とされる場合があります。

- コミュニケーションスキル

発達障害のある中学生は、言語や非言語のコミュニケーションスキルに困難を抱えることがあります。SSTでは、適切なコミュニケーションの方法や相手のサインや感情の読み取り方などを学びます。 - 対人関係の構築

発達障害のある中学生は、友情や対人関係の構築に困難を抱えることがあります。SSTでは、他の人との関係を築くためのスキルや友情の維持方法を学びます。 - グループ内での協調性

中学生は学校でグループ活動に参加する機会が増えますが、発達障害のある生徒はグループ内での協調性やチームワークに困難を抱えることがあります。SSTでは、協力やコミュニケーションのスキルを向上させるためのトレーニングを提供します。

ソーシャルスキルトレーニングは、中学生が学校や日常生活でより良い社会的な経験をするために役立ちます。専門家や教育者との協力により、中学生の発達障害に応じた適切なソーシャルスキルトレーニングプログラムを見つけることが重要です。

ソーシャルスキルトレーニング(Social Skills Training, SST)は、発達障害を持つ中学生にとって役立つ支援の一つです。SSTは、社会的な相互作用やコミュニケーションのスキルを向上させるためのトレーニングプログラムです。これにより、中学生は他の人との関係構築や社会的な状況への適応能力を高めることが期待されます。

発達障害の種類で考えるSSTが必要な状況

発達障害の種類ごとに、ソーシャルスキルトレーニング(SST)が必要とされる状況を詳しく解説します。

自閉症スペクトラム障害(ASD)

自閉症スペクトラム障害を持つ子供は、コミュニケーションや対人関係のスキルに困難を抱えることがあります。彼らにとって、SSTは特に重要なトレーニングです。

SSTの目標は、適切なコミュニケーション方法や他者との関係構築のスキルを向上させることです。

具体的なプログラムでは、表情や感情の読み取り、適切な会話の始め方や維持の仕方、相手の意見に対する適切な反応などを学びます。

注意欠陥多動性障害(ADHD)

注意欠陥多動性障害を持つ子供は、集中力や注意力の制御に困難を抱えることがあります。

SSTは、彼らの社会的な相互作用や行動の管理において役立つことがあります。

具体的なトレーニングでは、他人の話に集中する方法、相手との適切な目線の使い方、待つことや順番を守ることなどのスキルを学びます。

学習障害(LD)

学習障害を持つ子供は、学習や学校での社会的な相互作用において困難を抱えることがあります。

SSTは、彼らのコミュニケーションや対人関係のスキルを向上させるのに役立ちます。

具体的なプログラムでは、コミュニケーションのルールやヒント、他者への質問の仕方、グループでの協力や協調性の重要性を学ぶことがあります。

これらの発達障害に関連するSSTプログラムは、子供が自信を持ちながら他者との関係を築き、社会的な状況に適応するのを支援します。

専門家や教育者と協力して、子供の具体的なニーズに合わせたSSTプログラムを見つけることが重要です。

早めに適切なSSTを導入することで、子供の成長や発達を促すことができますので、積極的にご検討ください。

まとめ

発達障害の方向けのSST教材というのは、そこまで種類が多いわけではありません。

数は少なくても、子供が社会で必要なスキルを身につけられるように工夫されて作られています。実際に利用するときに忘れてはいけないのが、子供に必要な教材を選ぶということです。

同じ発達障害でも、コミュニケーションが苦手な子もいれば聞き取りを苦手とする子もいます。それぞれ状況が異なるからこそ、個人に合わせたSSTについて考えていくことが大切です。

1つの教材でもステップアップできるような形で使われているものもあるため、スキルが身につくごとにレベルを上げることも可能です。

また実際に教材を取り入れるときに忘れてはいけないのが、無理はさせないということです。無理やりやらせるのではなく、中学生の子供が楽しみながらスキルが身につけられるようにしましょう。

親のペースではなく、子供のペースで学習ができるようにすることも忘れてはいけません。

人気記事

コメント