こんにちは、ゆっきーです。今回は「発達障害の中学生へおすすめな家庭学習教材」を3選にしてご紹介します。

まずいちばん重要なポイントは「闇雲に選んではダメ」ということ。

発達障害があると健常児とは違って、真正面から説明をしたところでまったく理解してくれません。

私がいわなくても感じていらっしゃると思いますが、いかに発達障害の子供が理解できる説明や仕組化?についてしっかりと吟味しないと教材選びを失敗してしまいます。

グレーゾーンの私が実際に体験をした上で、発達障害のある中学生におすすめな家庭学習教材を安心して選んでもらえるよう解説していきます。

発達障害の中学生におすすめな家庭学習教材3選

私もグレーゾーンなので発達障害のことが良く分かっているつもりです。そんな私が体験をして正直にオススメと感じた教材をピックアップしました。

おすすめ家庭学習教材①RISU算数

| 対応教科 | 算数 | ||||

| 無学年制 | ◎ | 楽しさ | △ | 操作性 | ◎ |

発達障害で学力が追い付かない中学生に、小学生の算数に特化した「RISU算数」はおすすめです。

専用タブレットを使って勉強するスタイルで、楽しさはそこまで感じることはありませんが無学年制で「学年ではなく分野」で取り組めるため勉強しやすい家庭学習教材です。

こまめに東大生たち講師陣のフォロー動画が送られてくるので、モチベーションアップにもつながる教ところが特徴です。

おすすめ家庭学習教材②スタディサプリ

| 対応教科 | 国語・数学・英語・理科・社会 | ||||

| 無学年制 | ◎ | 楽しさ | △ | 操作性 | ◎ |

5教科をまんべんなく勉強させようと思えば「スタディサプリ」がおすすめです。

授業動画もあるので発達障害のある中学生にも理解しやすく、授業を見たあと確認問題へスムーズにつながっているので勉強しやすい家庭学習教材です。

また自由に範囲を選んでテスト作成も出来るので、苦手だけのテストや、学年に的を絞ったテストなどに取り組むことができます。

おすすめ家庭学習教材③すらら

| 対応教科 | 国語・数学・英語・理科・社会・英検・数検 | ||||

| 無学年制 | ◎ | 楽しさ | ◎ | 操作性 | ◎ |

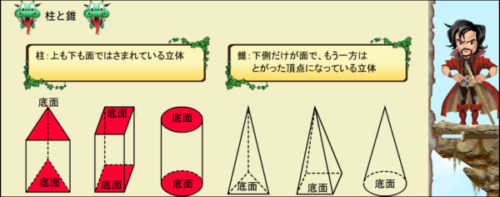

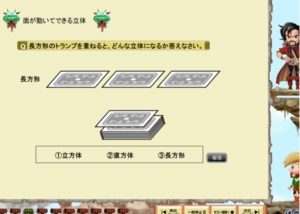

私がかなりおすすめなのがこの「すらら」で、発達障害支援の専門家が監修している文部科学大臣賞の受賞歴もあるタブレット学習です。

とくに特徴なのがアニメーション授業で、キャラクターによって楽しさを感じながらわかりやすく少しだけの説明で発達障害のある中学生に理解しやすい内容になっています。

テスト機能も充実していて3種類(大中小)から選べたり、分野を選んで自由に作成することができるので発達障害で学力の問題などもクリアしながら勉強に取り組めます。

発達障害のある中学生へ家庭学習教材の選び方

発達障害のある中学生へ家庭学習教材を選ぶときは、一筋縄では理解してくれないのでちょっとしたポイントを抑えることが重要です。グレーゾーンの私が感じた3つのポイントをご紹介します。

選び方のポイント①無学年制であること

発達障害があるとどうしても学力低下が問題になりますが、その問題をクリアするためにも「無学年制」の教材を選ぶことが大切です。

一般的な教材は”学年制”というスタイルで、現在の学年しか選ぶことができません。

その点で「無学年制」の教材では学力に応じた範囲を自由に取り組めるため、発達障害のある中学生にとって最適なスタイルの教材になります。

選び方のポイント②楽しさを感じられること

発達障害の特性として「興味がなければ見向きもしない」というものがありますが、たぶん家庭でもそのような場面を目にされることが多いと思います。

なぜ見向きもしないか?

についての原因はまさに「楽しさ」を感じられないことで、私自身も学生時代には楽しさがないものにはまったく興味を示しませんでした。

まず「楽しさ」があることで初めて勉強をスタートできて、さらにその勉強を継続させるためにも一番重要といってもいいほど「楽しさ」は重要なポイントです。

家庭学習教材のどこかに「楽しさ」を感じられる部分があることが大切です。

選び方のポイント③操作が容易なこと

これも私自身の経験にもありますが、発達障害があると操作などが複雑であるほど「モチベーション低下」につながると思います。

操作を覚えるという作業がとても嫌で、なんだか「余計なことをさせられている」という感覚になるため限りなく分かりやすく簡単な操作で取り組める教材を選ぶことが大切です。

したがって紙学習よりも取り組みやすいのは、簡単な操作で勉強のできる「タブレット学習」です。

発達障害の中学生におすすめの家庭学習教材まとめ

発達障害のある中学生へおすすめの教材をご紹介しました、また家庭学習教材の選び方についてもぜひ参考になさってみてください。

発達障害があると、親の方も説明が難しいものです。

- どのように説明すれば理解してくれるのだろう‥

- なんで1+1=11になってしまうんだろう‥

この問題を解消するために必要なのは「発達障害をよく理解した上での説明」です。

これを実践するためには家庭学習教材を闇雲に選ぶのではなく、実際に体験をして「どのような説明が行われているか?」についてしっかりとチェックする必要があります。

ここでご紹介した3つの教材は、いずれもグレーゾーンの私が体験をした上でピックアップしました。

しっかりと内容をチェックしていますので、ぜひ安心して取り組まれてみてください。

コメント