こんにちはグレーゾーンのゆっきーです。

今回は「発達障害で勉強中イライラするのを改善したい!」という疑問に応えます。

発達障害で勉強中にイライラするのは、まず間違いなく原因があります。

グレーゾーンの経験からすると、考えられるのはおもに「3つの原因」というもの。

これら原因の、最適な対処方法についてお話しします。

発達障害で勉強中イライラする3つの原因と対処法

グレーゾーンの経験上、つぎの原因が理由でイライラする場合が多いです。

- 楽しさを感じられていない

- 説明を理解できていない

- つまずき原因を解消できていない

ほかにもイライラの原因はあると思いますが、とくに重要となるのがこの3つ。

さらに詳しく3つのイライラ原因と解消法について解説します。

イライラの原因「楽しさを感じられていない」

発達障害で勉強中イライラしてしまう、もっとも大きな原因となるのが「楽しさがない」というもの。

勉強に楽しさなんか必要ないと思われる家庭も多いですが、じつは発達障害の特性から考えてみてもこの「楽しさ」という要素は極めて重要な位置づけになってくるものです。

この楽しさを具体的に表現すれば、視覚的に感じるビジュアルの楽しさが最重要。

勉強を始めるときにパッと見た瞬間に「楽しさ」を感じられるような教材などを使うのがおすすめで、アニメキャラクターなどが視野に入ることで勉強がスムーズに進むといった場合も多くあります。

勉強中のイライラはもとより、勉強を始めることすら出来ないのではないでしょうか。

そのような場合は、まず「楽しさ」という要素を家庭学習に盛り込んでみるのがおすすめの解消法です。

イライラの原因「説明を理解できていない」

家庭学習において、親がつきっきりで教えるという勉強方法が一般的。

しかし「いくら勉強を教えてもイライラして聞く耳を持たない」という場合は、いちど勉強の教え方について見直してみるのがおすすめです。

勉強を教えるというのは意外と難しいもので、聞く側からするとさっぱり理解できないという場合も。

とくに発達障害があると理解するまでに時間がかかったりと、特性を踏まえた上で説明しないとイライラするばかりで全く頭に入らないという状況が考えられます。

グレーゾーンの経験からいえば「1つずつゆっくり教えて欲しい」というのが正直な感想。

実際に私の場合もどんどん教えてくれるのはいいですが、理解が追い付かずまったく頭に入らないだけではなく、イライラしてしまい勉強を放棄するという事も多くありました。

したがって解消法としては、1つずつ時間をかけて教えてみること。

とくに「関連しているから2つ同時に教えてもわかるでしょう」といった判断は超危険で、イライラしてしまう結果を招くだけなのでグッと我慢をして1つずつ教えてみてください。

さらに発達障害の特性として、ふつうに説明しても理屈を理解できません。

たとえば「1+1=11」になってしまうような場合は、文字ばかりではなく物理的(感覚的)に道具などを使って目に見える形で教えるというのも効果的。

本当に理解できているのか、しっかりと子供の様子をチェックしてみることが解消につながりやすいです。

イライラの原因「つまずき原因を解消できていない」

発達障害で勉強中イライラする原因として、もしかすると「つまずきの未解消」があるかもしれません。

とくに積み上げ学習(国算英)の3教科は、過去につまずきがあると先に進めない分野が多いもの。

この「つまずき」がキッカケとなっていくら考えてもわからないので現在の勉強もわからず、結果的に勉強中イライラしてしまうことも十分に考えられます。

したがって対処法としては「過去のつまずき解消」をしっかり行うこと。

ただし過去のつまずきを洗い出す作業がまずは必要で、時間はかかっても徹底的につまずきの原因を追究して明らかにすることが先決です。

わからない単元から1つずつさかのぼって、もっとも原因となる単元をまずは理解させる。原因となる単元を理解できれば、こんどは1つずつ先に進めてゆっくりと理解させていくことが重要です。

私自身の実例を挙げると、こうした場合の子供としては「何でわかった前提で説明されるのか?」という疑問を感じながら解説を聞いています。

したがって、早めに気付いて対処することがイライラ対策として重要。

いくら説明してもイライラしてしまう場合は、この「つまずき」について考えてみることも改善方法のひとつとして極めて有効になります。

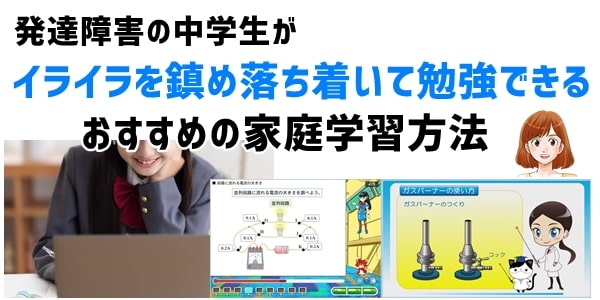

イライラを鎮め落ち着いて勉強できるおすすめの家庭学習方法

発達障害で勉強中イライラする原因と対処法を、とくに重要な3つのポイントで話してきました。

もちろん、すべてを家庭対処できればベスト。

しかし「ゆっくりと教える」「つまずき原因を追究する」など、多くの時間がかかってしまうため実践が難しい場合もあるかもしれません。

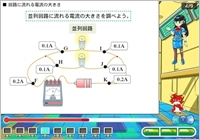

デジタル教材の一例

そんなときに勉強方法としておすすめなのが「デジタル教材の利用」になります。

いわゆる通信教育(デジタル教材)をもって、より時間効率アップをはかる学習スタイル。イライラする3つの原因と対処をすべてデジタル教材に任せるという勉強方法です。

発達障害で通信教育(デジタル教材)利用するメリットはこんな感じ。

デジタル教材が勉強中のイライラ解消に役立つ理由

✅ 楽しさを感じられていない

➝アニメーション授業・キャラクターの楽しいビジュアルで解消へ。

✅ 説明を理解できていない

➝わかりやすい映像授業で一時停止によって解消へ。

✅ つまずき原因を解消できていない

➝AIシステムによって原因特定へ。

勉強中イライラするおもな原因改善を期待できるため、もっとも効果的な家庭学習ができます。

もし自分でイライラ対処が難しい場合は、極めて効果的でおすすめの勉強方法。

さらにデジタル教材のなかでも、とくに勉強中のイライラを解消しやすい超おすすめ2つを紹介します。

![]()

デジタル教材すらら

| 楽しさ | アニメーション授業 | わかりやすさ | ゆっくり解説 | つまずき対策 | AIシステム |

| おもな特徴 |

| ||||

すららは勉強中のイライラを抑えるのに「極めて効果的」なデジタル教材で、グレーゾーンの私としては一番おすすめです。

そもそも発達障害支援の専門家が監修しているため全体の構成がまったく専門的で、たとえばアニメーション授業なども「ゆっくり解説」「単元の細分化」によってわかりやすく教えてくれるのが特徴。

さらに無学年方式のため学力低下がみられる発達障害の場合でも、小学生範囲からピッタリの学年を自由に勉強できるため発達障害の中学生にとってベストな通信教育です。

ほかに発達障害をしっかり助けてくれる機能も豊富で、AIシステムによるつまずき診断も搭載。

完全なアニメーション構成によって「楽しさ」を感じられ、しかも「わかりやすさ」「つまずき解消」もできるため、勉強中のイライラをすべて改善が期待できるデジタル教材。

もしこのデジタル教材でダメなら、ほかを選んでも結果は期待できません。

発達障害で勉強中イライラする原因改善を求めるなら、グレーゾーンの私は一番におすすめします。

※詳しいレビュー:【発達障害の中学生】家庭学習に「通信教育すらら」を実際に体験した感想

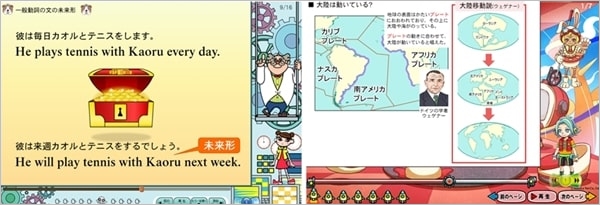

デジタル教材デキタス

| 楽しさ | アニメーション授業 | わかりやすさ | 5分程度の解説 | つまずき対策 | さかのぼり機能 |

| おもな特徴 |

| ||||

発達障害で勉強中のイライラを解消するのに、もう1つおすすめがこの「デキタス」というデジタル教材。

まずはビジュアル面において、全部キャラクターとなっているため「楽しさ」を感じられるのが特徴。

さらに5分程度で短く編集された映像授業をはじめ、つまずき解消を期待できるさかのぼり機能などで「わかりやすさ」「つまずき対策」も取り組めるイライラ解消につなげやすいデジタル教材です。

テスト機能においても自由作成できるため苦手集中テストなども作れ、学力にピッタリの家庭学習が可能。

アニメーション映像授業の声役は運営する城南コベッツグループの講師が行っているため、やや聞き取りづらい部分は正直ありますが、価格から考えるとまあ範囲内かと思います。

勉強中のイライラを解消しやすいデジタル教材として、このデキタスもおすすめの1つになります。

※参考:発達障害の中学生に「映像授業」がとても効果的な3つの理由

まとめ

今回は「発達障害で勉強中イライラする原因と対処法」についてお話ししました。

勉強中にイライラする大きな原因は3つあり、根気よく1つずつ対処することで改善が期待できます。

もし自分で対処が難しい場合は、お話しした「デジタル教材」も極めて有効な手段。

デジタル教材のなかでも「楽しさ」「わかりやすさ」「つまずき対策」が揃っていることで、より勉強中のイライラ改善に大きく期待できるデジタル教材となります。

まずはお話しした「3つの原因」について今一度チェックしてみてください。

3つの原因を改善することで、今まで勉強中イライラしていた状況の劇的な変化も大きく期待できます。