こんにちはゆっきーです。今回は「発達障害で勉強嫌いの中学生」におすすめの楽しい家庭学習方法について詳しくお話しします。

勉強嫌いでこんな状況になってないでしょうか。

- じっとして勉強することがない‥

- 教科書を見ただけで逃げ出してしまう‥

- 勉強中イライラして全く落ち着かない‥

私もグレーゾーンなので子供の気持ちはよくわかりますが、大きな原因は「楽しくないから」です。

とにかく楽しさが感じられないと、まったく勉強なんてやる気が起こらないのが発達障害の特性。

自分がまず「興味を持つ」ことが全ての始まりなので、とにかく興味を惹くための施策「楽しさ」をかんがえることが家庭学習のスムーズな始まりになります。

そこで私も中学生の勉強方法についていろいろ探ってきた中から、とくに「楽しさ」があることで取り組みやすいおすすめの方法を紹介します。

発達障害で勉強嫌いの中学生にすすめたい方法

この後お伝えする勉強嫌いになってしまう原因を取り除くことができれば家庭学習に集中することが期待できます。そこで私がすすめたい勉強方法がこちら。

発達障害支援の専門家による「すらら」

私のレビュー:発達障害のある中学生におすすめタブレット学習

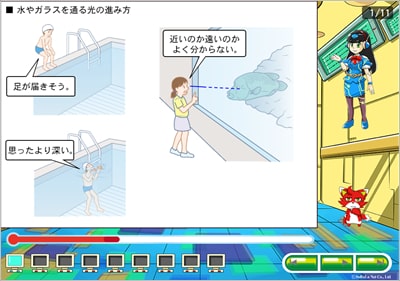

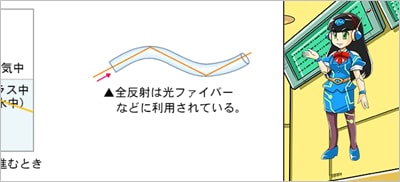

いわゆるタブレット学習というもので、発達障害の特性を考えて作られた教材。

勉強嫌いになる原因をすべて取り除くことができて、実際に多くの家庭でも使われているのが特徴です。

私が「すらら」をすすめる理由はこちら。

- 全面的にキャラクターが使われ「楽しさ」を感じられる。

- アニメーション授業により「動きや聴覚」で理解しやすい。

- 少しずつ確認しながらゆっくり授業が進んでいく。

- 文部科学大臣賞の受賞歴があり学校でも使われている。

- 3種類のテスト機能で子供にピッタリの復習ができる。

などの理由によって、発達障害で勉強嫌いの中学生におすすめといえる方法です。

実際に私も「すらら」を契約して試していますが、発達障害支援の専門家によって監修されているのでとても理解へつながりやすい構成になっています。

たとえばアニメーション授業では、1つの単元が少しずつ細かく進んでいくあたり。

単元の数はこの部分。(この単元では9キャプチャ)

1つの単元を教えるのに最低でも5つ以上のキャプチャから授業構成されているので、頭が混乱することなく整理しながら勉強を確実に進めていけます。

そして、すべてキャラクターによるアニメーション構成。

いかなる場面においてもアニメーションが誘導してくれたり、ときには背中をポンッと押すような言葉をかけてくれるので、かなりの勉強嫌いでも楽しく取り組みやすいのが特徴。

きっと勉強の第一歩がスタートする、大きなキッカケになるタブレット学習と私は感じます。

発達障害で勉強嫌いの中学生に、ぜひお考えになってみてはいかがでしょうか。

無料体験も出来ますので、まずはお子さんと一緒に映像授業を見て反応を探るのもいいかもしれません。

発達障害の中学生が勉強嫌いになる3つの理由

発達障害の中学生って、なんで勉強嫌いになってしまうの‥?

この問題を突き詰めて考えてみると、私は3つのポイントが原因になっていると思います。

- 楽しさを感じられない

- 文字ばかりで情報量が多すぎる

- 視覚・聴覚・感覚をフルに使う勉強方法ではない

毎日の家庭学習を振り返ってみると、きっと「ハッ!」とされる項目もあるのではないでしょうか。

私自身もこのような理由によって、学生時代はまったく勉強嫌いでした。

さらに、この3つの原因について詳しくお話しします。

楽しさを感じられない

発達障害の中学生が勉強嫌いになってしまう、いちばん大きな原因がこれだと私は感じています。

ふだんの生活を見ていても、きっと興味のあることだけに集中すると思います。

しかも集中の仕方もハンパなく、まわりのほうが「えっ?そこまでこだわる!?」というくらい。

これは発達障害のもっとも大きな特性ともいえる部分で、いわゆる白か黒をハッキリとさせないと気が済まないといった現象では‥と私は思います。

じゃあ「興味を持つものは何か?」と考えると、まず初めに思い当たるのが「楽しさ」ではないでしょうか。

とりあえず楽しさを感じることが興味をもつための懸け橋となって、そこからさらに深く追求したくなるというのが発達障害の特性ともいえます。

したがって何はともあれ「楽しさ」を感じられる、というのが勉強においても最も重要なポイントです。

余談になりますが、私自身もグレーゾーンで勉強嫌いでした。

とくに中学生へ進級してからというもの、勉強が難しくなったことが原因でまったく嫌いに‥。

だって教科書を見ていても、まったく「楽しさ」を感じられないから。

もう少し楽しい感じで教科書が作られていれば、もっと勉強に取り組むことができたのかな?と今になってつくずく思います。

文字ばかりで情報量が多すぎる

もし文字情報ばかりの勉強方法を行っていれば、すぐにでもイラストなどが多く使われた学習スタイルへ変更することをおすすめします。

発達障害の中学生に対して、勉強をいくら理屈で教えようとも理解しません。

なぜなら文字情報というのは読むだけで頭がいっぱいになってしまい、理解できたとしてもかなり時間がかかってしまうため。

確かに、じっくりと考えれば理解できるという自分自身を「すごい!」とそのときは思います。

しかし1つだけならまだしも、複数の問題になるとかなり難しい。

また1からじっくりと考え少しずつ理屈をつなげていって、やっと最終的な答えがわかるまで時間がかかるのでグッタリとしてしまいます。

つまり、文字情報というのは「想像力を働かせる」という勉強方法。

やっと1つの理屈を理解しても、また別の理屈を考えないといけないと思うと苦痛で勉強嫌いになります。

パッと見て理解できるような工夫があれば、もっと早く理解しやすいので勉強嫌いになりづらくなります。

視覚・聴覚・感覚をフルに使う勉強方法ではない

文字情報が中心の勉強スタイル、これは「目で見る」という方法。

発達障害の中学生にとってこのような「目で見る」だけでは感覚的に理解しづらく、だんだんと勉強嫌いになっていく可能性が高まります。

そこで大事なのが、目で見る部分を「聴覚や感覚に置き換える」という勉強の工夫。

目で見ることで全体像がおぼろげにわかり、聴覚によってより理解につなげやすい、さらに動きなどの感覚によって理屈を理解しやすくなるのが発達障害です。

グレーゾーンの私も文字情報だけの勉強スタイルよりも、音が聞こえたりアニメーションなどの動きがあったりすると、その勉強は楽しく集中して取り組むことができていました。

したがってもし文字情報ばかりの勉強方法を実践していれば、なるべく「音・動き」によって感覚へ働きかける右脳教育をとり入れることが、勉強嫌いの中学生にとって重要なポイントになると思います。

まとめ

今回は「発達障害で勉強嫌いの中学生」にとって、おすすめの勉強方法についてお話ししてきました。少しでもお役に立てることが出来れば幸いです。

勉強嫌いになってしまう、もっとも大きな原因は「つまらない」から。

そもそも、勉強なんてそんなもの!

なんて思ってしまうかもしれませんが、発達障害の中学生にはそんなこと通用しません。

いたって単純に、楽しいか、それともつまらないか。

倫理的に間違っていると感じるかもしれませんが、私自身がグレーゾーンで勉強嫌いだったことからも、まずもって「楽しさ」を追求してあげることが優先です。

とにかく楽しくて、五感をフル活用する学習スタイルがおすすめ。

ぜひ騙されたと思って、私がすすめたい勉強方法を実践されてみてください。

コメント