こんにちはグレーゾーンのゆっきーです。

今回は「発達障害で空間認知の中学生が良くなるよう改善したい!」という疑問に答えます。

次の家庭へおすすめの内容です。

発達障害という言葉は、多くの人々にとって馴染みのあるものとなりました。

しかし、その中でも「空間認知」の問題はしばしば見過ごされがち。空間認知とは私たちが周囲の世界を理解し、自分自身の位置を把握する能力のことを指します。

発達障害を持つ人々の中には、この空間認知に苦手意識を持つ人が少なくありません。しかし適切なトレーニングと練習により、これらの課題は克服可能です。

この記事では、発達障害と空間認知の関連性、その弱点と苦手意識、そしてそれらを克服するためのトレーニング方法について詳しく解説します。

一緒に、新たな視点から発達障害を理解し、克服の道筋を探っていきましょう!

発達障害と空間認知

| 発達障害の種類 | 空間認知への影響 | 具体的な例 |

| ADHD (注意欠陥・多動性障害) | 空間的なタスクにおける注意力の問題 | 道路を渡る際の車の距離の見積もりが難しい |

| ASD (自閉症スペクトラム障害) | 空間パターンの認識に優れる一方で、空間的な視点の転換が難しい | パズルの組み立てが得意だが、地図の読み取りが難しい |

| LD (学習障害) | 読み書きや算数の問題があり、これらは空間認知に関連している | 文字の向きを間違える、数学の問題を解くのが難しい |

※この表は一般的な傾向を示していますが、個々の人によって症状や影響は異なります。

空間認知の本質とその重要性

空間認知は、私たちが自己と周囲の物体との相対的な位置を把握し、その情報を基に行動を計画する能力を指します。これは物体の形状、位置、距離、方向感覚など、空間的な情報を処理する能力を含んでいます。

空間認知は日常生活における多くの行動、例えば部屋を歩く、地図を読む、自転車に乗るなどにおいて重要な役割を果たしています。

発達障害を持つ中学生と空間認知の特性

発達障害を持つ中学生の中には、空間認知の一部に困難を感じる子どもがいます。

これは、物体の位置や距離を正確に理解するのが難しい、方向感覚が弱い、地図の読み取りが苦手など、様々な形で現れます。

これらの困難は、学校の授業や日常生活のタスクに影響を及ぼす可能性があります。

しかし、すべての発達障害を持つ中学生が空間認知に問題を抱えているわけではありません。

発達障害は個々の特性が大きく異なるため、空間認知の困難も子どもそれぞれによって異なります。そのため親は子どもの特性を理解し、それに応じたサポートを提供することが重要です。

発達障害と空間認知の関係性を理解することは、子どもたちが自分の能力を最大限に発揮できるようにするために不可欠です。

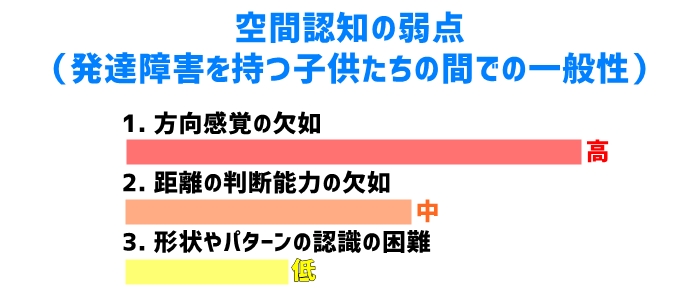

発達障害と空間認知の弱点

発達障害を持つ一部の子供たちは、空間認知の問題に直面しています。

これは物体の位置や方向、距離の理解、そしてそれらの情報を利用して世界を理解する能力に影響を及ぼします。

発達障害と空間認知の具体的な弱点とその影響

以下のような具体的な弱点があります。

- 方向感覚の欠如

地図の読み取りや、新しい場所での道順を覚えるのが難しいという形で現れます。 - 距離の判断能力の欠如

物体間の距離を、正確に判断するのが難しいという形で現れます。これは、スポーツや運転などの活動に影響を及ぼす可能性があります。 - 形状やパターンの認識の困難

数学や芸術、建築など、形状やパターンが重要な役割を果たす活動に影響を及ぼす可能性があります。

これらの弱点は、学業や日常生活のさまざまな側面に影響を及ぼす可能性があります。

例えば、地図の読み取りや道順の記憶が難しい子供は、新しい場所に移動するのが難しくなるかもしれません。また距離の判断が難しい子供は、スポーツや運転などの活動で問題を抱える可能性があります。

発達障害と空間認知の弱点に対する理解と対策

これらの弱点を理解し、適切な対策を講じることは非常に重要。以下に、いくつかの対策を提案します。

- 具体的な指示

方向感覚が弱い子供には「右に曲がる」ではなく、「赤い建物の角を右に曲がる」といった具体的な指示を提供することが有効です。 - 視覚的なツールの使用

距離の判断が難しい子供には、物体間の距離を測定するための定規や、テープメジャーを使用することが有効です。 - パターン認識の練習

形状やパターンの認識が困難な子供には、パズルゲームや数学の問題などを通じて、パターン認識のスキルを強化することが有効です。

これらの対策は発達障害のある子供が空間認知の問題を克服し、自信を持って世界を探索するのを助けることができます。親御さんとしては子供の弱点を理解し、適切なサポートと指導を提供することが重要です。

発達障害と空間認知の弱点についての理解は、子供たちが自分の能力を最大限に発揮できるようにするために不可欠です。

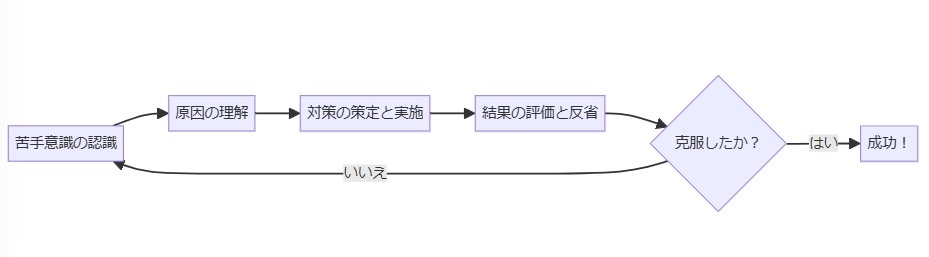

発達障害と空間認知:苦手意識の理解と克服

発達障害を持つ中学生の中には、空間認知の問題に対する苦手意識を感じる子どもがいます。これは自己の能力への自信の欠如や、他人との比較によるプレッシャーから生じます。

苦手意識の原因とその影響

苦手意識の原因は多岐にわたりますが、以下のような要素が主な原因となります。

- 自己評価の低さ

自分の能力を過小評価する傾向があり、これが苦手意識を生む一因となります。 - 他人との比較

他の生徒と自分を比較し、自分が劣っていると感じることがあります。 - 過去の失敗体験

過去に空間認知に関連するタスクで失敗した経験が、苦手意識を強化する可能性があります。

これらの苦手意識は、学業成績の低下、自己肯定感の低下、社会的な孤立など、様々な影響を及ぼす可能性があります。

苦手意識を克服するための心構え

苦手意識を克服するためには、以下のような心構えが重要です。

- 自己受容

自分自身の弱点を認め、それが自分自身の一部であることを受け入れることです。 - ポジティブな自己イメージの形成

自分自身の強みを見つけ、それを強調することで、自己イメージを改善します。 - 具体的な目標設定

小さな成功体験を積み重ねることで、自信を取り戻すことができます。そのためには、達成可能な小さな目標を設定することが重要です。

親御さんとしては、子供が苦手意識を克服するためのサポートを提供することが重要です。それにより、子供は自分の弱点を克服し、自分の強みを最大限に活用することができます。

発達障害と空間認知の苦手意識についての理解は、子供たちが自分の能力を最大限に発揮できるようにするために不可欠です。

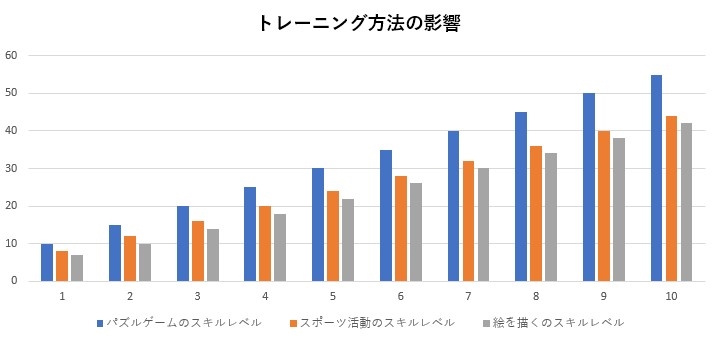

発達障害と空間認知:トレーニングによる克服戦略

発達障害を持つ中学生が空間認知の問題を克服するための

効果的なトレーニング方法はいくつか存在します。

以下に、それらのトレーニング方法、トレーニングの進行と評価、そしてトレーニングによる改善事例について詳しく説明します。

空間認知を強化する効果的なトレーニング方法

パズルゲーム

パズルゲームは、空間認識を促進します。

ジグソーパズルやテトリスのようなゲームは、形やパターン、空間の配置を理解する力を養うことができます。これらのゲームはパソコンやゲーム機だけでなく、書籍の形でも楽しむことができます。

また立体パズルや立体模型作成も、空間認識能力を鍛える効果的な方法のひとつです。

立体パズルは、立方体や球形などの形状をしたピースを組み合わせて、特定の形に仕上げるゲームです。これらのパズルは実際に手で触れることで、空間認識能力をより直感的に鍛えることができます。

✅ こちらがおすすめ。

スポーツ活動

スポーツ活動は、物体の動きや速度、距離を迅速に判断する能力を養います。

バスケットボールやサッカーなどのスポーツは特に、物体の動きや速度、距離を迅速に判断する能力を養います。 空間認識能力が高い選手は、試合全体の状況と流れに合わせて適切に動くことができます。

✅ 参考:発達障害で運動音痴の子供へおすすめの対処方法および代替え案

絵を描く

絵を描くことは、描こうとする物をよく観察したり、出来上がりをイメージしたりすることによって空間認知能力を鍛える効果があります。

定規やコンパスを使用して幾何学的図形を描く活動は、精密さと視空間認知の両方を要求されるため、このスキルを鍛えるのに適しています。 これらのトレーニング方法は、空間認知能力を強化し、日常生活や学習のパフォーマンス向上に繋がります。

✅ 参考:発達障害におすすめ「習い事」ベスト8選

トレーニングの進行と評価

トレーニングは一貫性と継続性が重要です。毎日少しずつ練習することで、徐々にスキルが向上します。

またトレーニングの進行を記録し、定期的に評価することで進歩を確認し、必要に応じてトレーニング方法を調整します。

トレーニングによる改善事例

例えば、ある中学生は毎日パズルゲームをプレイすることで、空間認知の問題を克服しました。

彼は最初は難しく感じましたが、継続的な練習により徐々にゲームのクリア時間が短くなり、形状やパターンの認識能力が向上しました。

また彼の自信も増し、学業成績も改善しました。

これらのトレーニング方法は、発達障害のある中学生が空間認知の問題を克服するのに役立つことが期待されます。親御さんとしては、子供がトレーニングを続けることを励まし、必要に応じてサポートを提供することが重要です。

発達障害と空間認知の問題に対する理解と適切なトレーニングは、子供たちが自分の能力を最大限に発揮できるようにするために不可欠です。

まとめ

この記事では、発達障害を持つ中学生が直面する空間認知の弱点と

苦手意識について詳しく解説しました。

また、それらを克服するための具体的なトレーニング方法についても紹介しました。

発達障害を持つ中学生でも、適切なトレーニングと練習により、空間認知能力を向上させることが可能です。それぞれの個性とペースを尊重しながら、自信を持って取り組んでいきましょう。

最後に、これらの情報が皆さんの学習や日常生活に役立つことを心から願っています。それぞれの旅は違いますが、一歩一歩進んでいきましょう!