発達障害のある子どもにとって、従来の一斉授業では学びにくさを感じる場面が少なくありません。そんな中「AI技術を活用した学習支援」が注目を集めています。

AIは一人ひとりの特性に合わせて学習内容やペースを調整できるため、発達障害のある子どもたちにも無理なく、かつ効果的に学べる環境を提供できます。

本記事では、AIと発達障害の学習支援の可能性を、事例とともに具体的に解説します。

AIによる学習支援が発達障害の子どもに与えるメリット

発達障害のある子どもにとって、「どう学ぶか」はとても重要なテーマです。一斉授業や画一的な教材ではうまく力を発揮できないこともあります。

そこで注目されているのが「AIを活用した学習支援」です。AIは子どもの特性に合わせた柔軟な対応ができ、発達障害の学習支援に大きなメリットをもたらします。

以下では、その具体的な利点をわかりやすく紹介します。

AIの個別最適化機能とは?

AIの学習支援で特に注目すべきなのが「個別最適化」機能です。

これは、AIが発達障害のある子ども一人ひとりの習得スピードや理解度に合わせて、最適な学習内容や難易度を自動で調整する仕組みです。

算数の問題で間違いが続いた場合、AIは難易度を下げたり、別の説明パターンに切り替えたりして、無理なく理解できる道筋を作ります。

| 項目 | 従来の学習 | AI学習 |

| 教材内容 | 全員同じ | 個別に最適化 |

| 進むスピード | 一律 | 理解度に応じて変化 |

| 苦手への対応 | 自力で克服が必要 | AIが適した練習を提案 |

このように、AIの個別最適化は発達障害の学習にとても効果的です。

「わからない」を「わかる」に変えるサポートが、AIなら自然にできます。

注意・集中力の波に合わせたタイミング調整

発達障害の子どもたちは、集中できる時間帯や状況が日によって違うことがあります。AIはそうした集中力の「波」を見ながらその日のベストなタイミングで学習を促すことが可能です。

- 顔の表情や反応速度を分析し、集中しているかを判断

- 集中が切れたら、ミニゲームや休憩タイムを自動挿入

- 翌日のスケジュールに合わせて負荷を調整

このようにAIは「いま集中しているかどうか」を見極めて学習を進められるため、無理のない取り組みが可能です。

発達障害の学習支援においては、このタイミング調整が非常に重要です。

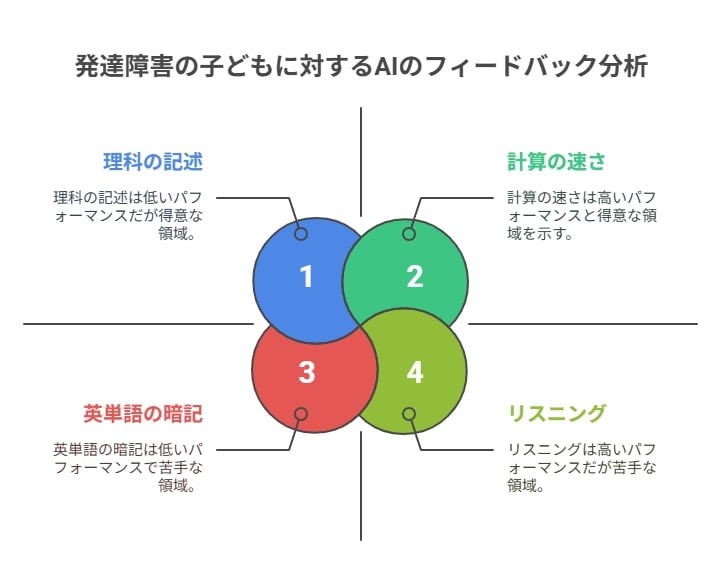

「得意」「苦手」の分析によるフィードバック

AIのもうひとつの強みは、学習結果から「どこが得意で、どこが苦手か」をすばやく正確に分析できる点です。

これは発達障害の子どもに対する効果的なフィードバックとして非常に役立ちます。

例えば、次のような分析が自動で行われます。

- 計算は早いが、文章題でつまずく

- 理科の記述は得意だが、図解問題は不正解が多い

- 英単語の暗記が苦手、ただしリスニングは高得点

この分析結果をもとに、AIは次のようなフィードバックを提供します。

「英語の語彙強化が必要です。次回の学習では単語記憶ゲームを重点的に行いましょう。」

このように、AIは学習の記録をもとに的確な学習戦略を提案します。

発達障害の子どもでも「何をどう頑張ればいいか」が明確になり、学習の方向性がつかみやすくなります。

具体的なAI教材・ツールの特徴と選び方

発達障害のある子どもにとって、AIを活用した学習は非常に効果的です。ただし、どのAI教材やツールでもよいわけではありません。

発達障害の特性に合ったAI学習ツールを選ぶことで、無理なく続けられ、学習効果も高まります。

ここでは、発達障害に向いたAI教材の特徴や、おすすめツール、導入時の注意点についてわかりやすく解説します。

発達障害の傾向に合うAI学習ツールの条件

発達障害にはADHD、自閉スペクトラム症(ASD)、学習障害(LD)などさまざまな傾向があります。それぞれに適したAI学習ツールを選ぶには、以下のポイントを押さえることが大切です。

- シンプルな画面設計:視覚過敏や注意の分散を防ぐ

- 短時間で区切れる構成:集中力に波があっても継続できる

- 音声や画像での理解サポート:文字だけでなく視覚・聴覚の補助あり

- 即時フィードバック:成功体験が積みやすく、自己肯定感が育つ

- 親も確認できるレポート機能:保護者がサポートしやすい

おすすめのAI教材3選(無記名・中立的レビュー)

以下に、発達障害のある子どもに向いているAI学習教材を、特定の企業名を出さず中立的な視点で紹介します。

それぞれに特徴があるので、家庭やお子さんの状況に合わせて検討しましょう。

| 教材タイプ | 特徴 | 発達障害への対応 |

| 音声対話型AI教材 | 会話を通して理解度を判断 | 言葉のやり取りが得意な子に向いている |

| 画像認識型AIドリル | 手書き・選択・音声入力にも対応 | 視覚的サポートと多感覚刺激が得意な子に最適 |

| 集中サイクル最適化型AI | 集中力の波に合わせて学習時間を自動調整 | ADHD傾向のある子におすすめ |

このようなAI学習教材は、発達障害のある子どもの学習を楽しく、効果的に進められるように設計されています。体験版などで試してから導入するのがおすすめです。

家庭での導入方法と注意点

AI学習を家庭で取り入れるときは、ツール選びだけでなく使い方や家庭内でのサポート体制も重要です。発達障害のある子どもが無理なく続けるために、次の点に注意しましょう。

📌 導入のコツ:

- まずは1日10分程度からスタートし、無理のない習慣化を目指す

- 学習の前後で「よくできたね」と声かけを行う

- 過干渉にならず、子ども主体で進めることを意識する

- 週に一度、学習履歴を親子で一緒に確認し達成感を共有

また、AIにすべてを任せすぎないことも大切です。

発達障害の子どもは環境の変化に敏感なことも多いため、安定した学習時間やサポート体制を整えることが、AI学習の成功のカギとなります。

✅ こちらも参考にしてみてください。

→ 発達障害のある中学生にすすめたい支援専門家監修のタブレット学習

AI学習を取り入れる際に親ができるサポート

発達障害のある子どもがAIを使って学習を進める際には、親のサポートがとても大切です。AIが個別に最適化された学習を提供できたとしても、日々の安心感や励ましがあることで、継続しやすくなります。

ここでは、家庭でできる具体的な関わり方について紹介します。

どれもやさしい工夫ばかりですので、ぜひ今日から取り入れてみてください。

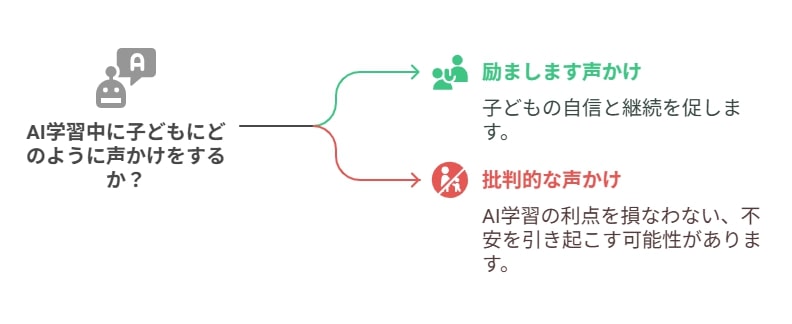

子どものペースを尊重した声かけ

AIを活用した学習は、子どもの特性や理解度に合わせて進められる点が魅力です。

ただし、親が「もっとやって!」「なんでここで止まってるの?」といった声かけをしてしまうと、AI学習の良さが損なわれてしまうこともあります。

- 「今ここまで進んだんだね、すごいね!」

- 「わからないところがあっても大丈夫。AIが助けてくれるよ」

- 「今日は疲れてるみたいだから、5分だけやってみようか」

このような声かけは発達障害の子供がAI学習に安心して向き合える雰囲気をつくり、継続の力になります。

バランスを保ちながら、子どもの自信を育てていきましょう。

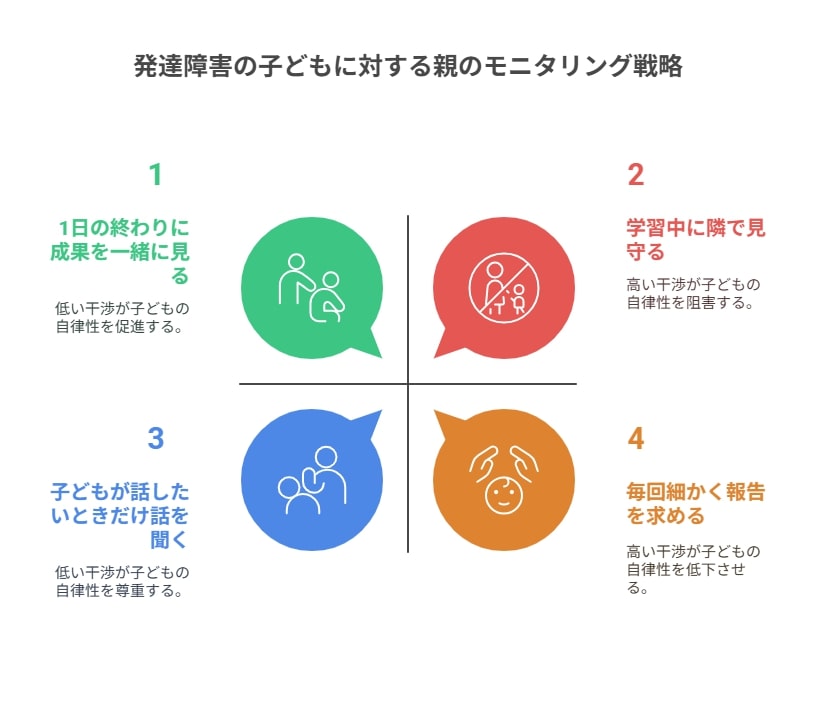

過干渉にならないモニタリング方法

AI学習の良いところは「子どもが自分のペースで進められること」です。ですが親としては、つい画面をのぞいたり細かく指示を出したりしたくなるものですよね。

発達障害の子どもにとって、過干渉はストレスや混乱の原因になることがあります。

| やっていいこと | 避けたいこと |

| 1日の終わりに成果を一緒に見る | 学習中に隣で見張る |

| 子どもが話したいときにだけ話を聞く | 毎回細かく報告を求める |

| 学習履歴をグラフで確認し、傾向を把握 | 結果だけで評価・叱責する |

AIには学習状況を自動で記録・分析する機能が備わっていることが多いため、親はそれをうまく活用しながら、「見守る」姿勢を大切にしましょう。

発達障害の子どもにとって、自立と信頼のバランスが成長を支えます。

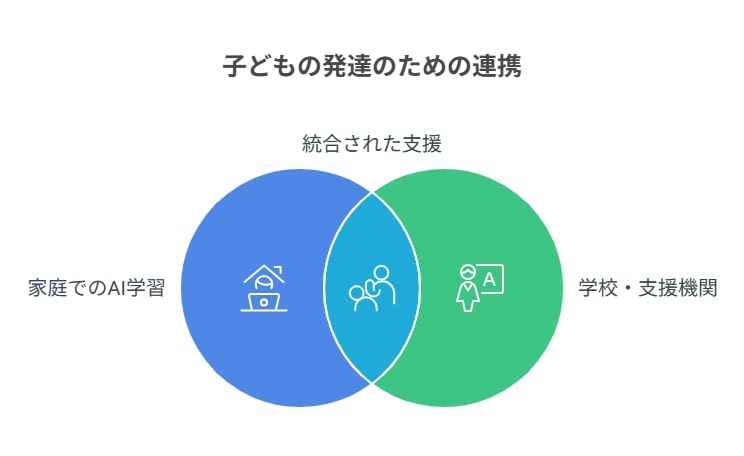

学校・支援機関との連携のポイント

AIを活用した学習は家庭内で完結しがちですが、学校や支援機関との連携も非常に重要です。

発達障害のある子どもの理解を深めてもらい、学校での対応と家庭学習がうまくかみ合うことで、学びの効果は格段に高まります。

- どのAI学習ツールを使っているか

- 苦手・得意の傾向(AI分析結果など)

- 家庭での学習スケジュール

- 子どもの反応やモチベーションの変化

また、学校の先生や特別支援教育コーディネーターとの面談の場で、AIの活用状況を伝えることで、授業中の配慮につながることもあります。

AIと人との連携が、発達障害のある子どもの安心と成長を両立させるカギになります。

まとめ

AIを活用した学習支援は、発達障害のある子どもにとって大きな助けとなります。

学習スタイルを柔軟にカスタマイズできるため「できる」を実感しやすくなり、自己肯定感も高まります。

大切なのは、ツールの活用とともに親の温かい見守りがあること。

AIの力と家庭の支えを組み合わせて、子どもの未来の可能性を広げましょう!!!