こんにちはグレーゾーンのゆっきーです。

今回は「発達障害の中学生において放課後をどう過ごさせるのがいい?」という疑問に答えます。

次の家庭へおすすめの内容です。

- 発達障害を持つ中学生が放課後に何をすれば良いのか悩んでいる

- 放課後の過ごし方が学力や社会性にどのように影響するか不安

- 放課後の時間を有意義に過ごさせたいが、具体的なサポート方法が分からない

- 発達障害を持つ子どもの興味や特技に合った放課後の活動を見つけたい

- 放課後デイサービスの選択や活用に関する情報を探している

発達障害を持つ中学生にとって、放課後の時間は成長と発達において非常に重要な役割を果たします。

しかし、親としてどのようにサポートすれば良いのか、悩んでいる方も多いのが現状。

そこで本記事では、発達障害を持つお子さんが放課後に安心して充実した時間を過ごせるよう、具体的なサポート方法を詳しく解説します。

Contents

放課後の過ごし方が重要な理由

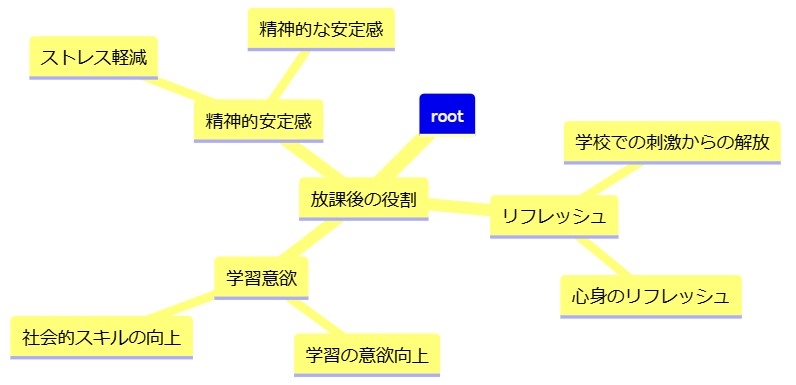

発達障害の中学生にとっての放課後の役割

発達障害を持つ中学生にとって、放課後の時間はただの自由時間ではありません。

学校での刺激やストレスから解放され心身をリフレッシュする大切な時間。この時間にどのように過ごすかによってその後の学習意欲や社会的スキル、精神的な安定感が大きく左右されます。

発達障害のある中学生は、学校での集団生活において多くのエネルギーを消耗しがち。

放課後に適切な活動を取り入れることで彼らが持つ独自の強みを伸ばし、ストレス軽減ができます。

この時間をどう活用するかが、お子さんの成長や日々の生活にどれほどの影響を与えるかを考えると、放課後の過ごし方がいかに重要であるか想像できます。

適切な過ごし方がもたらす長期的なメリット

| メリット | 具体的な影響 |

| 生活リズムの安定 | 朝の準備がスムーズに、睡眠の質向上 |

| 自己肯定感の育成 | 学校生活や社会生活への自信向上 |

| ストレスの軽減 | 精神的な安定、前向きな態度の形成 |

適切な放課後の過ごし方は、発達障害のある中学生にとって

多くの長期的なメリットをもたらします。

まず、規則的なルーティンを確立することで中学生の生活リズムが安定し、次の日の学校生活に備えることができます。これは、朝の準備がスムーズに行えるようになったり、夜の睡眠の質が向上したりする効果も期待できます。

さらに、放課後に興味を持てる活動や趣味を見つけることで、お子さんが自分の得意なことに自信を持ち、自己肯定感を育むことができます。この自己肯定感は、学校生活や将来の社会生活において大きな支えとなり、他者との関係構築や新しい挑戦への意欲を高めます。

また、リラクゼーションを取り入れた放課後の過ごし方は、ストレスや不安を軽減し、精神的な安定を促進します。これにより中学生が学校での課題に対処しやすくなり、より前向きな態度で日々を過ごせるようになります。

親として、この放課後の時間をどのようにサポートするかが、お子さんの成長において重要な鍵を握っています。

放課後の過ごし方に関する親のサポート方法

日常的な活動のスケジュール管理とルーティンの確立

発達障害を持つ中学生にとって、予測可能な日常生活は非常に大切。

スケジュールを明確にし、毎日一定のルーティンを守ることでお子さん

が安心感を持ちやすくなります。

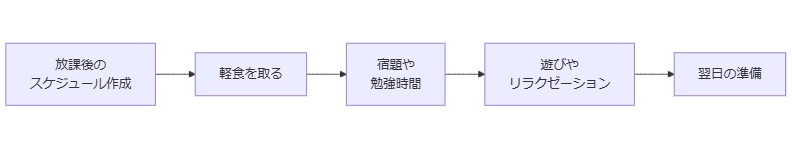

具体的には、放課後の活動時間や休憩時間を決め、その通りに過ごすことが効果的。

例えば帰宅後にまず軽食を取り、その後宿題や勉強時間、遊びやリラクゼーションの時間を設けるといった方法です。

こうしたスケジュール管理はお子さんにとって次に何が起こるかが明確になるため、余計なストレスを感じにくくなります。またルーティンが確立されることで、放課後時間を無駄なく過ごせるようになります。

親として、このスケジュールを守るサポートをすることが、中学生の精神的な安定と日々の生活の質向上に繋がります。

興味や特技を活かした放課後の活動選び

| 興味・特技 | 推奨する活動 |

| 絵を描くこと | 美術教室に通う |

| 科学への興味 | 家庭で実験キットを使った実験 |

| 音楽への興味 | 楽器の習得、音楽教室に通う |

| スポーツ | スポーツクラブに参加する |

放課後の時間を有意義に過ごすためには、お子さんの興味や特技を

活かした活動を取り入れることが重要です。

発達障害のある中学生は、特定の分野に対して強い興味を持つことが多く、その興味を放課後の活動に結びつけることで楽しみながら学ぶことができます。

例えば、絵を描くことが好きなら美術教室に通わせたり、科学に興味があるなら簡単な実験キットを使って家庭で実験をしてみるのも良いかと。また音楽に興味があれば楽器を習わせたり、スポーツが好きならスポーツクラブに参加させるのもおすすめです。

お子さんが好きなことに夢中になれる時間を持つことで、自己肯定感を高め、学校でのストレスを放課後に解消することができます。

親としては、中学生の興味や特技を理解しそれを伸ばす活動を一緒に考え、提案してあげることが大切。そうすることで、お子さんが放課後の時間を有意義に過ごし、充実感を得ることができます。

✅ こちらも参考までにどうぞ。

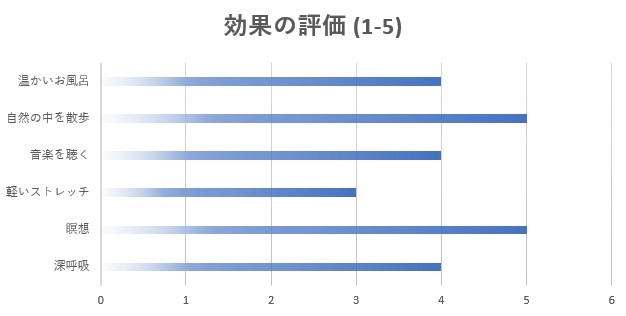

ストレスや疲労を軽減するリラクゼーションの導入

発達障害のある中学生にとって学校生活は非常に疲れるもの。そのため、

放課後にはストレスや疲労を軽減するためのリラクゼーションが必要です。

リラクゼーションは、お子さんの心身の健康を保つために欠かせない要素であり、日々の生活にバランスをもたらします。

リラクゼーションの方法は多岐にわたりますが、例えば深呼吸や瞑想、軽いストレッチ、静かな音楽を聴く時間を設けることが効果的。また自然の中を散歩することや、温かいお風呂にゆっくり入ることも中学生のリラックスにつながります。

これらの活動を通して、お子さんが一日の疲れを癒し、翌日の学校生活に備えることができます。

親としては中学生がどのリラクゼーション方法を好むのかを観察し、必要に応じて提案やサポートをすることが大切です。またリラクゼーションの時間を家庭のルーティンに組み込むことで、お子さんが習慣的にリラックスできるようになるかと。

こうした取り組みは、お子さんの精神的な安定を促し、日々の生活においてより前向きに過ごせる基盤を作る手助けになります。

放課後デイサービスの選択と活用

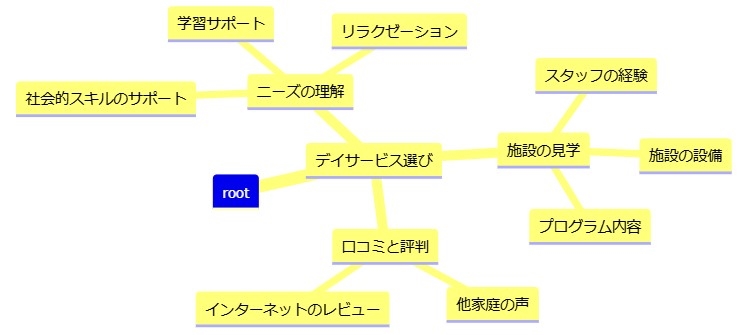

発達障害の中学生に適した放課後デイサービスの見極め方

発達障害を持つ中学生にとって放課後デイサービスは重要な支援の場。

しかしすべてのサービスが同じように適しているわけではなく、選び方

には慎重さが求められます。

まず、お子さんの個別のニーズや特性を理解した上で、どのようなサポートが必要かを明確に。

例えば、社会的スキルを伸ばしたいのか、学習サポートが必要なのか、それともリラクゼーションや趣味を楽しむ時間が重要なのかを考えます。

つぎに実際に施設を見学し、スタッフとのコミュニケーションを通じて、そのサービスがどれだけお子さんのニーズに合っているかを確認。スタッフの経験や専門知識、施設の設備、提供されるプログラムの内容などをしっかりと見極めることが大切です。

また、同じ施設を利用している、他の家庭の声や口コミも参考にすると良いです。

放課後デイサービス利用のメリットとデメリット

| メリット | デメリット |

| 安全で安心できる環境 | 利用にかかる費用 |

| 専門スタッフによる支援 | 施設までの距離 |

| 同じ特性を持つ子どもたちとの交流 | サービス内容が期待にそぐわない可能性 |

| 自信を持って他者と接する力の養成 | 時間の制約 |

放課後デイサービスの利用には、多くのメリットがあります。

まず、発達障害を持つお子さんが安全で安心できる環境で

過ごせることは、親にとっても大きな安心材料。

加えて、専門スタッフによる支援を受けられることで、中学生の社会性やコミュニケーションスキルの向上が期待できます。また、同じような特性を持つ子どもたちと交流することで孤独感が軽減され、自信を持って他者と接する力が養われます。

一方で、デメリットも考慮する必要があります。例えばサービスの利用にかかる費用や、施設までの距離、時間の制約などがあります。また、すべてのサービスが必ずしもお子さんに適しているとは限らず、サービス内容が期待にそぐわない場合もあります。

利用前にこれらのメリットとデメリットをよく理解し、家族のニーズに合った選択をすることが重要です。

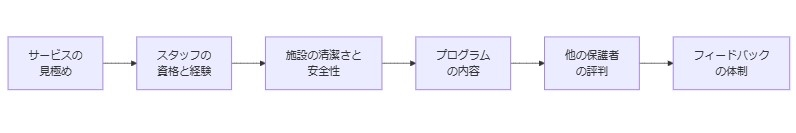

信頼できるサービスを見つけるためのチェックポイント

信頼できる放課後デイサービスを見つけるためには、いくつかの

チェックポイントを押さえることが必要です。

まず、スタッフの資格や経験を確認してください。

発達障害に対する専門知識を持ち、適切な対応ができるスタッフがいるかが重要。また施設の清潔さや安全性、設備の充実度も確認ポイントです。

次に、提供されるプログラムの内容が、お子さんの興味やニーズに合っているかどうかを確認。プログラムが多様で、柔軟に対応してくれるかどうかは、サービスを選ぶ際の大きな基準となります。

また、他の保護者や利用者の評判も参考になります。インターネットの口コミや、実際に利用している家庭の話を聞いて、施設の信頼性を見極めてください。

最後に、サービスを利用した際のフィードバックがどのように行われるかも重要。

定期的に報告を受けたり、必要な場合に親とスタッフがしっかり連携できる体制が整っているかを確認してください。これにより安心してお子さんを預けることができます。

放課後の学習支援と勉強習慣のサポート

発達障害の中学生に適した勉強法とツールの選択

| 学習スタイル | 推奨ツール |

| 視覚的学習 | カラフルなノート、マインドマップ |

| 聴覚的学習 | 音声アプリ、ポッドキャスト |

| 動きながら学ぶ | 勉強をゲーム化するツール、体を動かす教材 |

発達障害を持つ中学生にとって、効果的な勉強法とツールの選択は、

学習の質を大きく左右します。

まず、お子さんの得意な学習スタイルを理解することが大切。

視覚的に学ぶ方が理解しやすいのか聴覚を使った方が良いのか、それとも実際に手を動かすことで覚えやすいのか、発達障害の特性によって適切なアプローチは異なります。

たとえば、視覚的な学習を好む中学生には、カラフルなノートやマインドマップを使った学習が効果的。聴覚優位の場合は、音声で学ぶアプリやポッドキャストを利用するのも良いです。

また、動きながら学ぶことが効果的な中学生には、勉強をゲーム化するツールや、実際に体を動かしながら学べる教材が役立ちます。

お子さんの特性に合ったツールを選ぶことで、学習がより楽しく、効果的になります。

✅ 私のおすすめはこちら。

→ 発達障害のある中学生にすすめたい支援専門家監修のタブレット学習

放課後に取り組むべき学習課題の優先順位付け

| 時間帯 | 活動内容 | 優先度 |

| 15:00 | 宿題確認 | 高 |

| 16:00 | 重要な課題の学習 | 高 |

| 17:00 | 短い休憩 | 中 |

| 17:15 | 次の課題の学習 | 中 |

| 18:00 | 自由時間・リラックス | 低 |

発達障害を持つ中学生にとって、放課後の時間を有効に使うためには、

学習課題の優先順位付けが欠かせません。

まず、どの課題が最も重要であるか、またはどの課題が期限が迫っているかを明確にします。重要度や期限に基づいて優先順位を付けることで効率的に学習を進めることができます。

親としては、お子さんが自分で優先順位を付けるのが難しい場合、サポートしてあげることが必要。

たとえば視覚的なツールを使って、今日取り組むべき課題や目標をリスト化し、それを一緒に確認する方法があります。また、短時間で達成できる課題をまず終わらせることで、達成感を味わいながら次の課題に取り組む意欲を高めることも効果的です。

家庭でできる放課後学習支援の具体例

| 支援方法 | 内容 |

| 宿題の確認 | 理解しにくい部分の説明、図や絵の補助 |

| 学習環境の整備 | 静かな場所で学習、不要な刺激の除去 |

| 学習の合間の休憩 | 短い休憩を取り入れ、集中力の維持 |

家庭での放課後学習支援は、発達障害を持つ中学生が学校で

学んだことを復習し、理解を深めるために重要です。

具体的には、以下のような支援方法があります。

まず、宿題や学習課題を一緒に確認し、必要に応じてサポートします。

お子さんが理解しにくい部分があれば分かりやすい言葉で説明したり、図や絵を使って視覚的に補助することが効果的。また、学習の合間に短い休憩を取り入れることで、集中力を維持しやすくなります。

さらに、中学生が学習に取り組む環境を整えることも大切。静かな場所で学習できるようにしたり、不要な刺激を取り除いたりすることで、学習に集中しやすくなります。

放課後の時間を計画的に使い、家庭でのサポートを通じて、お子さんが学びの楽しさを感じられるような環境を整えてあげてください。

親としての心得と中学生とのコミュニケーション

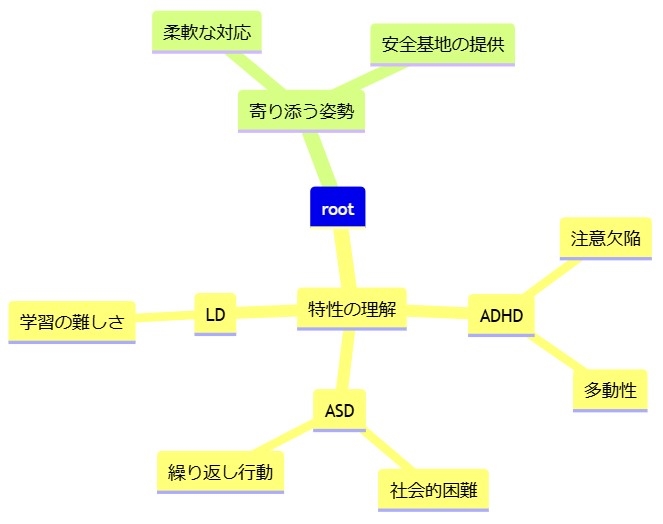

発達障害の特性を理解し、中学生に寄り添う姿勢

発達障害を持つ中学生の親として、まず大切なのはお子さんの特性を

深く理解し、その特性に寄り添う姿勢を持つことです。

発達障害にはさまざまなタイプがあり注意欠陥多動性障害(ADHD)、自閉スペクトラム症(ASD)、学習障害(LD)などが代表的。それぞれの特性によって日常生活や学校生活における困難さが異なるため、親がその特性を理解することが第一歩となります。

お子さんが何に対して敏感で、どのような環境で落ち着けるのか、またどのような状況でストレスを感じるのかを把握し、それに対応できる柔軟なサポートを提供することが求められます。

たとえば特定のルーチンが乱れると不安になる場合には、そのルーチンを尊重しつつ、柔軟に対応できるような工夫が必要です。

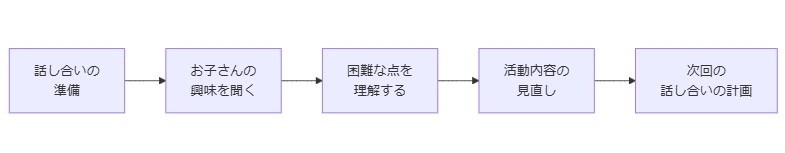

放課後の過ごし方についての定期的な話し合い

発達障害の中学生にとって放課後の過ごし方は非常に重要な要素。親としてはお子さんと定期的に放課後の過ごし方について話し合う時間を設けることが大切です。

定期的な話し合いを通じて、お子さんがどのような活動に興味を持ち、どのようなことに困難を感じているのかを理解することができます。

この話し合いの際には強制せず、リラックスした雰囲気で中学生の気持ちを引き出すことが重要。

質問を投げかける際には、オープンエンドの質問(「最近、どんなことに興味を持っているの?」など)を使い、お子さんの考えや感情を自由に表現させると良いです。

また、お子さんが自分で放課後の時間をどう使いたいのか、意見を尊重しながら一緒に考える姿勢を見せることで、自信を持たせることができます。

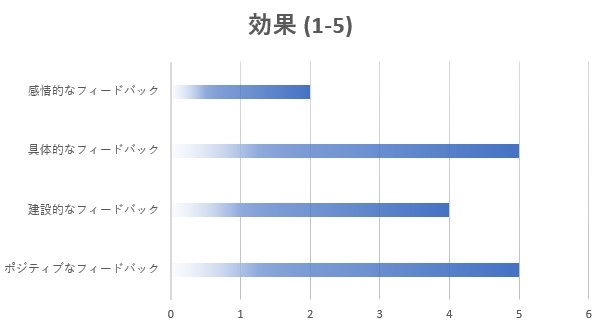

適切なフィードバックとポジティブなサポートの提供

お子さんが放課後に取り組む活動に対して、親が適切なフィードバックを

提供することは、自己肯定感を高めるために重要です。

フィードバックは、ポジティブな内容を中心に行うことがポイント。

たとえば「今日の勉強、すごく集中して取り組んでいたね」や「放課後に友達と過ごした時間、楽しそうだったね」といった具体的な事例を挙げて、頑張りを認める言葉をかけてください。

また、失敗や困難に直面した際には、ただ励ますだけでなく、どうすれば次にうまくいくかを一緒に考える姿勢を持つことが大切。たとえば「今回は少し難しかったけれど、次はどんな方法を試してみようか?」といった建設的なフィードバックを行い、中学生が前向きに捉えられるようにサポートします。

こうしたポジティブなサポートを日常的に行うことで、お子さんは放課後の時間を有意義に過ごし、自分自身を肯定的に捉える力を育むことができます。親としては、子どもが挑戦を続けられる環境を提供し、安心して成長できるようなコミュニケーションを心がけることが重要です。

まとめ

発達障害を持つ中学生が放課後を有意義に過ごすためには、親の理解とサポートが重要です。

放課後の時間をどのように過ごすかは、子どもの成長や将来に大きな影響を与えるため、適切な支援が求められます。本記事で紹介した方法を参考に日常生活に取り入れることで、中学生が安心して成長できる環境を整えてみてください。

発達障害を理解し、お子さんの特性に合った放課後の過ごし方を見つけることで、充実した毎日をサポートできるかと思います。