発達障害の中学生にどうやって勉強を教えたらいいのか‥って悩みますよね。私自身もグレーゾーンなので周りは対応に困っていたと思います。

- 自分の気持ちが勉強をやる気にならないと全然しないし‥

- いくら説明をされても聞く耳を持たないし‥

そんな経験から、発達障害の中学生が理解してくれる勉強を教えるときのコツについてお話ししていこうと思います。

発達障害の中学生が理解してくれる勉強の教え方のコツ

発達障害の中学生がやる気を出し、成績改善などが見込めるようになるための教え方のコツは?

まず発達障害の中学生にとって”勉強が楽しいもの”とならなければなりません。

そのための教え方のコツは「ほめて伸ばす」という事が大前提です。

もちろん出来ていないことや苦手なことを客観的に評価する必要はありますが、それ以上にほめて伸ばすことが必要なんです。

なぜなら”出来ている”と認められる事で子供は自信を持つことができて”もっと褒められて評価されたい!”という気持ちを持てるから。

そして出来ている自分を維持したいという気持ちが芽生えてくるので、自分の方から勉強に取り組めるようになるものなんです。

これは憧れの先輩や先生などからでも効果は期待できますが、とくに周囲と上手く馴染めないことで苦しみがちな発達障害の中学生にとって親は味方であってほしいもの。したがってやはり親御さんからの言葉が一番効果的です。

どうしても親御さんは心配のあまり出来ていないことをさせようと取り組まれますし、出来ていないため何とか改善しようとしてつい口調が強くなってしまうかもしれません。

しかしそれは意欲を低下させる原因になるだけ‥。

やはり私自身も怒られたくないというマイナス的な動機から勉強に取り組んだことがありましたが、実際にそれをやっていても限界‥としか感じることはできませんでした。

たまに成績が良かった時に褒めてもらえることがモチベーションになっていたようで、自分の体験談から見ても褒めてもらえるのは効果的と感じます。

また発達障害の中学生にとって手堅い手法は、報酬を与えるという事です。

報酬というとイメージがあまりよくないかもしれませんが、実際テストの点数などが良ければ物を買うというやり方も一つの手法です。

点数が毎回高くなればそれだけ出費も大きくなりますが、それだけ効果てきめんです。

障害の傾向別で考える集中できる教え方のコツ

- ADHD‥自分から考えたくなるように持って行く

- アスペルガー‥物事を突き詰めて考えさせる

前提として”ほめて伸ばす事”が勉強に対して集中力や苦手意識の改善策としてありますが、前述したとおり発達障害とは多岐にわたります。

やはり前述したアスペルガーやADHDなど、傾向によって勉強の方法は変わります。

ADHDの場合

ADHDでも知的レベルに問題がない場合は、様々な興味・関心が移りやすいという傾向を活かして教えるのがコツです。

また、自分から調べてもらえるような”動機付け”も大切となります。

様々なことに注意が向かっていくタイプですので、いろいろなニュースなどを通して気になったことを軸に勉強に反映させていくというやり方も効果的となります。

またADHDの場合で投薬などの治療をしていないのであれば”過集中”の状態となる事があります。障害のない人以上に集中できる場面に遭遇すると、数時間はまったく集中力が途切れない状態になる事があるんです。

これは勉強をする上で良い特性です。

そうした特性を踏まえ、うまく集中できる「静かな環境を整える」という事もよい方法でコツといえます。

なお投薬と言いましたが、ADHDの場合薬剤治療による集中力の改善・衝動性のコントロールという方法もあります。

もちろん、メリット・デメリットがありますので医師らと相談して治療するかを決める事が大切です。

アスペルガーの場合

アスペルガーの場合は特性が大きく異なります。

よく”医者はアスペルガー””オリンピック選手はアスペルガー”と言われますがまさにその通りで、その適正を考えると一つの専門家となれるような指導が有効なコツです。

やはり特性として興味のあることを突き詰めていくという思考においては、一般の方を凌ぐ能力があるのが事実です。

これは余談ですが、私にはアスペルガーの疑いのある知り合いがいました。

その方は文章を”文字の情報”として認識する事が苦手でした。

その方の勉強方法は「短い説明文と一緒にイラストを描いて覚える」というやり方をして工夫していました。

文字をうまく取り込めないという苦手分野を克服するために、視覚的に認識しやすい形にして取り組んでいたのだと今では思います。

このやり方はアスペルガーだけではなく、学習障害の方などにも効果的になると思われますので間違いなく試してみる価値はあります。

発達障害の中学生は思春期特有また発達障害特有の問題という両輪で悩みを抱えますが、勉強ができるようになるという事はかならず自信に繋がります。

それにより学生生活の充実を図る事も可能となりますので、真摯に向き合いつつも本人らしさを全開にしていく事が大切といえます。

発達障害の中学生はどうして勉強でつまずくのか

最後になりますが、発達障害の中学生が勉強に対してやる気が出るには「工夫」が必要です。

発達障害と一言でいってもタイプによって異なりますが、なぜ発達障害の中学生が勉強でつまずくのかといえばこうです。

「ひとえに彼らのこだわりが日本の教育においては障害となるため」

私自身は発達障害の方を支援する機会が多く、その中でどのようなやり方が良いかと考えていました。

症状別の分類だけでは、すべてに対応できるわけではありません。

確かにアスペルガー障害や自閉症スペクトラムなどの場合では、一つのことに集中することが出来る分、苦手な分野などには取り組むことが出来なくなる傾向にあります。

またADHD傾向の場合は勉強自体に対して集中できない事が少なくありませんし、集中力散漫なためじっくりと解かなければならない問題に対して投げ出してしまう事などがみられます。

そうした特性を理解できていたとしても、実際のところ人によって傾向は千差万別です。

まずはその傾向を知って、それぞれ子供に合った教え方が重要なコツとなります。

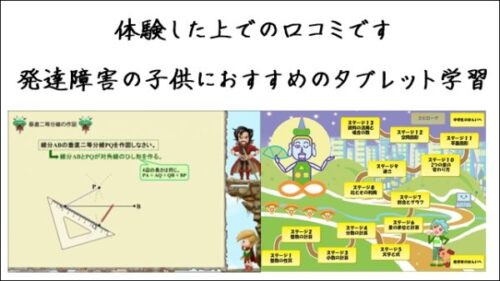

私がいいな、と感じる発達障害支援の専門家が監修している通信教育です。学習塾などのように通わなくても自宅で十分な勉強ができておすすめです。

➝発達障害のある中学生にすすめたい支援専門家監修のタブレット学習

まとめ

いかがでしょうか。

ここでは「発達障害の中学生が理解してくれる勉強を教えるときのコツ」について実際の経験からお話ししてきました。

何とも口では表現しつくせない部分もあってもどかしいのですが、少しだけでも私の想いを汲み取っていただいて子供の勉強に活かしてもらえたらと思います。

ぜひ参考になさってみてください。

人気記事

発達障害のある中学生にすすめたい支援専門家監修のタブレット学習

また元京都大学学長が創始者といわれる小学生向けの教材”ポピー”も評判がいいので、いちどチェックなさってみてはいかがでしょうか。こちらで詳しい口コミを知ることができます。

コメント