じつは、勉強ノートの書き方は“才能”ではなく、特性に合わせた工夫を加えるだけで大きく改善できます。

本記事では、発達障害の中学生が日々の学習で成果を感じられるようになる 勉強ノート改善の7つの習慣 を、親御さんが今日からサポートできる形で具体的に紹介します。

Contents

発達障害の中学生に「勉強ノート改善」が必要な理由

発達障害の中学生にとって、授業中のノート作成は大きな負担になることがあります。とくに板書のスピードについていけなかったり、書いた内容を後から見返しても、理解につながらなかったりするケースが多く見られます。

この章では、なぜ勉強ノート改善が必要なのか、その背景を親御さんにも分かりやすく解説します。

板書の負担とワーキングメモリの関係

発達障害の中学生は、黒板を見て内容を理解し、ノートへ書き写すという一連の行動を同時に行うことが難しい場合があります。

これはワーキングメモリが関係しており、情報を一時的に保持しながらの作業が負担となりやすいため。勉強ノート改善に取り組むことで、情報処理の負担を軽減し、授業の理解度を高めることが期待できます。

情報処理の特性がノートに影響するポイント

発達障害の中学生は、情報を「整理する」「優先順位をつける」「必要な部分だけを抜き取る」といった処理が苦手なことがあります。

こうした特性が重なると、ノートの内容が整理されず、復習に使いにくい状態になってしまいます。勉強ノート改善の目的は、この情報処理のつまずきを補うことです。

| つまずきやすいポイント | 状態の例 | 改善の方向性 |

|---|---|---|

| 情報整理が苦手 | 文章が長くなり、要点が分かりにくい | 箇条書き・枠・色分けの定型化 |

| 優先順位付けが困難 | 必要でない部分まで書き写す | 書くべき項目のルール化 |

| 処理速度の負担 | 板書が追いつかず途中で止まる | 図・写真・デジタル補助の活用 |

親が理解しておきたい「ノートの目的」

勉強ノート改善の目的は「きれいなノートをつくること」ではありません。

発達障害の中学生の場合、ノートは授業理解の補助ツールであり、復習で学習内容を定着させるための道具。ノートの目的を明確にすることで不必要な作業を減らし、勉強そのものへの負担を軽くできます。

発達障害の中学生にとって勉強ノート改善は、学習の“やり方”を整えるうえで非常に重要なポイント。

この土台が整うことで、授業への不安が少なくなり、理解が深まり、家庭学習の質も上がっていきます。

発達障害の中学生が勉強ノートでつまずく3つの共通点

親御さんからよく寄せられる相談に「うちの子はノートを書いても身につかない」「板書が追いつけない」という声があります。ここでは実務的に対応できるように、発達障害の中学生がとくに勉強ノートでつまずきやすい3つの共通点を分かりやすく整理しました。

各項目ごとに家庭でできる対策も示していますので、今日から実践しやすい内容になっています。

共通点1:情報を整理できずノートが散らかる

発達障害の中学生は、授業の情報を「重要度ごとに並べ替える」「要点だけ抜き出す」といった作業が苦手なことが多く、結果としてノートが散らかり復習に使えない状態になりがち。

とくに勉強ノートが箇条にならず長文になってしまう場合は、復習効率が落ちます。

対策

- ページを縦に3分割して「要点/例題/復習メモ」に分けるテンプレートを導入する。

- 授業中は色分けをしないで、まずは短いキーワードだけを書く習慣をつける。

共通点2:板書のスピードに追いつけない

説明:発達障害の中学生は処理速度やワーキングメモリの特性により、黒板の情報を書き写す速度が追いつかず途切れてしまうことが多いです。

この結果、ノートの空白が増えたり、途中で諦めてしまったりします。これも勉強ノートが活用されない大きな原因です。

対策

- 授業中は写真撮影や録音を許可し、家でゆっくりノートにまとめ直す方法を親子でルール化する。

- 先生に「要点だけ書きます」と事前に伝え、板書のすべてを書かない選択を認めてもらう。

共通点3:ノートを見返さない、復習につながらない

説明:せっかく書いた勉強ノートを見返す習慣が定着しないと、記憶は定着しません。発達障害の中学生は「見返す目的」が曖昧だと復習行動が続かない傾向があります。

対策

- ノート1ページごとに「見るタイミング(翌日/1週間後)」を付箋で貼る。

- 見返すときに親が3分チェックを行い、良かった点を必ず1つ伝える「褒めルール」を作る。

以下は、親がすぐに比較・実践できるように「つまずきポイント」と「家庭でできる具体策」を一覧にした比較表です。

| つまずきの種類 | 具体的な状態 | 家庭での具体的対策 |

|---|---|---|

| 整理ができない | ノートが長文で要点が分かりにくい | 3ブロックテンプレを定型化して要点だけ書かせる |

| 板書が追いつかない | 途中で書くのを諦める、重要箇所が抜ける | 授業の写真・録音→家庭でまとめ直すルール化 |

| 見返さない/復習につながらない | ノートを書いたまま放置してしまう | 付箋で復習日を設定、親の3分チェックで継続支援 |

上記の3つは多くの家庭で共通して見られる「発達障害の中学生が勉強ノートでつまずく」ポイントです。

親御さんはまず「ノートの目的」を明確にし、無理のないルールを一つずつ取り入れていくことで、勉強ノートが復習と理解のための有効なツールへと変わっていくことを実感できます。

発達障害の中学生が伸びる!勉強ノート改善7つの習慣

発達障害の中学生が勉強でつまずく大きな要因は「ノートが使いにくい」「書いても理解が深まらない」ことにあります。そこで親御さんがサポートしやすく、毎日の学習にすぐ取り入れられる「勉強ノート改善の7つの習慣」を具体的にまとめました。

小さな工夫を積み重ねることで、発達障害の中学生が安心して授業に取り組み、復習につなげられる勉強ノートへと変化していきます。

習慣1:見出し・枠・色分けを最小限に固定化する

発達障害の中学生は、ノート作りのたびに「どう書けばいいのか」を考えるだけで疲れてしまうことがあります。そこで勉強ノートの書き方を毎回同じ形式に固定することで、迷いが減り、集中力を学習内容に向けやすくなります。

- ページ上部に「今日のテーマ」を一行だけ書く

- 左側に用語、右側に説明を書く2カラム方式

- 色分けは「赤=重要」「青=例」「緑=まとめ」の3色のみ

習慣2:「書かない」選択肢を取り入れる

発達障害の中学生の勉強ノートは「全部を書く」必要はありません。ノートの負担を減らすことで、理解そのものが高まりやすくなります。

- 板書はキーワードだけにし、文章は後でまとめる

- 図や表はスマホ撮影で保存し、必要な箇所だけノートへ

- 難しい部分は付箋メモで貼り付けておく

習慣3:図・矢印・箇条書きを積極的に使う

文章が苦手な発達障害の中学生には、視覚的な表現が効果的です。勉強ノートに図や矢印を取り入れることで情報整理がしやすくなり、理解が深まります。

| 手法 | どんな場合に有効か | ポイント |

|---|---|---|

| 図(図形・イラスト) | 理科・社会の因果関係を理解したいとき | 丸や線を使って簡単に表現する |

| 矢印 | 流れや順番を整理したいとき | ステップを番号で示すと理解が深まる |

| 箇条書き | 文章が長くなり混乱しやすいとき | 1行1情報のルールを徹底する |

習慣4:単元ごとの“マイルール”を作る

発達障害の中学生は、明確なルールがあると行動が安定します。科目別・単元別に、勉強ノートの型をあらかじめ決めておくと大幅に効率が向上します。

- 数学:式→理由→答え の3段階を書く

- 社会:用語→説明→年代 で一行完結

- 英語:単語→読み→例文 のセットで記録

習慣5:ノートの「見返す目的」を決める

発達障害の中学生は、目的が曖昧だと勉強ノートを見返す行動が続きません。

そこで「ノートを何のために使うか」をあらかじめ決め、勉強ノートを復習のツールとして機能させます。

- テスト前に赤線部分だけ見返す

- 翌日の授業前に「昨日の3ポイント」を確認する

- わからなかった場所にチェックをつけ、後で先生に質問する

習慣6:デジタルを併用して負担を軽くする

勉強ノートをすべて手書きにこだわる必要はありません。

発達障害の中学生はデジタルを活用することで、作業量を減らし、理解に集中しやすくなります。

- 板書の写真をスマホで撮り、家でゆっくり整理する

- タブレットでまとめノートを作る

- 計算ミスや書き間違いを防ぐため、問題集の答えは音声入力で記録する

習慣7:1日3分の振り返りルーティンを作る

短時間の振り返りは勉強ノートの習慣化に効果的です。

発達障害の中学生でも続けやすく、勉強内容の定着に大いに役立ちます。

- 今日のノートで理解できたことを1つ書く

- わからなかった場所に黄色の付箋を貼る

- 親が「よく頑張ったね」と必ず一言伝える

7つの習慣を積み重ねることで、発達障害の中学生の勉強ノートは「書くだけのノート」から「理解と復習のためのノート」に変化していきます。無理なく少しずつ取り入れながら、お子さんの学習ペースに合わせて進めていくことが大切です。

発達障害の中学生に役立つ勉強ノートの実例とテンプレート

| ノート形式 | 特徴 | 向いている教科 | メリット |

|---|---|---|---|

| 見出しブロック型 | 重要ポイントを先に整理 | 全教科 | 見通しが立ち、作業記憶をサポート |

| マス目グリッド型 | 1マス1情報で整理しやすい | 国語・数学 | 視覚的整理で読み返しやすい |

| 因果関係マップ型 | 原因と結果を線で整理 | 社会・理科 | 関連性が可視化され暗記が楽 |

発達障害の中学生が勉強に取り組むとき、ノートの取り方ひとつで理解度や集中力が大きく変わります。ここでは、実際に使いやすいノートの実例と、すぐに真似できるテンプレートを紹介します。

苦手を補いながら、勉強内容を視覚的に整理できる工夫を取り入れているため、家庭学習のサポートにも役立ちます。

1.発達障害の中学生が使いやすいノート実例

発達障害の中学生は情報を整理するのが苦手なケースが多いため、ノートにも「見通しの良さ」「構造化」「視覚的サポート」が必要になります。

以下の3種類はとくに使いやすい実例です。

- 見出しブロック型ノート:ページ上部に「今日の目標」「ポイント」をまとめる形式。

- マス目グリッド型ノート:文章を詰め込みすぎず、視覚的に整理しやすい。

- 因果関係マップ型ノート:社会・理科などの理解型教科に最適。

2.ノート形式別の特徴比較表

| 形式 | 特徴 | 向いている教科 | メリット |

|---|---|---|---|

| 見出しブロック型 | 重要ポイントを最初に整理し、全体像がつかみやすい。 | 全教科 | 見通しが立てやすく、作業記憶をサポート。 |

| マス目グリッド型 | 1マスに1情報で書きすぎを防ぐ。 | 国語・数学 | 視覚的に整理され、読み返しやすい。 |

| 因果関係マップ型 | 原因と結果を線でつなげ、流れが理解しやすい。 | 社会・理科 | 関連性が可視化され、暗記が楽になる。 |

3.すぐ使えるノートテンプレート(コピーして使用可)

家庭で簡単に応用できるテンプレートを用意しました。

印刷して使っても、デジタルノートに貼り付けてもOKです。

(1)見出しブロック型テンプレート

【今日の目標】

・

【ポイントまとめ】

・

・

・

【学んだこと】

・

・

・

【次回へのメモ】

・

(2)マス目グリッド型テンプレート

□ 知ったこと

□ 例

□ 注意点

□ 重要語句メモ

(3)因果関係マップ型テンプレート

【テーマ】

原因① → 結果①

原因② → 結果②

まとめ:

4.発達障害の中学生は「ノートの型」があるだけで伸びる理由

発達障害の中学生にとって、勉強ノートの構造化は「頭の中の整理」を助ける重要なサポート。見出しや枠があることで、何を書けば良いのかが明確になり、迷いが減ります。

また一定の型に沿って書くため、復習のときにポイントを見つけやすく、学習効率が上がるメリットがあります。

家庭でのサポートとして、まずは「どのノート形式が使いやすいか」を一緒に試しながら選んであげると、勉強への抵抗感が大きく減っていきます。

発達障害の中学生が勉強ノートを続けるための親のサポート法

発達障害の中学生は、勉強ノートをつける習慣を身につけるまでに時間がかかることがあります。

ノートを継続できない背景には注意の持続が難しい・書く順序がわからない・達成感が得られにくいなど、さまざまな要因があります。ここでは家庭で取り組める具体的で効果的なサポート方法を紹介します。

親としてできる工夫を加えることで、勉強への取り組み方が大きく変わり、学習習慣が安定していきます。

1.まず「完璧」を求めない環境づくり

発達障害の中学生が勉強ノートを続けるためには、最初から完璧を求めないことが大切。

途中で書き間違えてもOK、少しだけ書けた日でも十分に評価する姿勢が必要です。

- 「今日も1行書けたね」と小さな成果を言葉にして伝える

- ページが乱れても書き直させない

- 苦手な日は短時間で切り上げる

2.発達障害の中学生に合ったノート形式を選ぶ

ノートの形式が合っていないと、書くこと自体が負担になります。

子供に合った形式を選ぶことで、勉強ノートのハードルが下がり、継続の可能性が高まります。

| ノート形式 | 特徴 | メリット |

|---|---|---|

| ブロック形式 | 項目ごとに枠が分かれており、書く内容が明確。 | 迷わず書けるため継続しやすい。 |

| グリッド形式 | マス目に沿って情報を整理できる。 | 視覚的にすっきりしていて負担が少ない。 |

| チェックリスト形式 | やるべきことが最初から明示されている。 | タスク管理が苦手な中学生でも達成感が得やすい。 |

3.「書く時間」を固定し、生活リズムの一部にする

発達障害の中学生は予定変更に弱い傾向があるため、勉強ノートを書く時間を毎日同じタイミングに設定すると続けやすくなります。

- 夕食後の10分をノートタイムにする

- 学習アプリやタイマーで時間を見える化する

- 土日も大きく時間をずらさない

4.「書きやすい環境」を整える

勉強ノートを続けるうえで、環境の影響は大きいです。

発達障害の中学生は外的刺激に影響を受けやすいため、集中しやすい環境づくりが必要です。

- 机の上には筆記用具とノートだけを置く

- 照明を明るくして視界をクリアにする

- テレビやスマホを見えない場所に置く

5.親が「一緒に書く」ことで安心感を与える

最初は親御さんが隣で見守ったり、同じページに一緒に書いてあげると、安心感をもって取り組めます。発達障害の中学生にとって、「一人でやる」が最も負担になることが多いため、最初は伴走が有効です。

- 「ここは一緒にまとめようか」と声をかける

- お手本として親が1ページ書いて見せる

- 慣れてきたら自分で書く部分を少しずつ増やす

6.ノートを「成果の見えるツール」にする

発達障害の中学生は、努力の蓄積が見えにくいとモチベーションが下がりやすい傾向があります。ノートが増える=学習が積み上がっていることが実感できるよう工夫してみてください。

- 終わったページに「できた!」スタンプを押す

- 月の終わりにノートを一緒に振り返る

- 成長ポイントを親が言語化して伝える

7.無理なく続けるために「やらない日」をつくる

毎日続けることも大切ですが、発達障害の中学生にとって疲れすぎは逆効果。

意図的に休息日をつくることで、勉強ノートが「負担」ではなく「日課」として安定します。

- 週1日はノートなしデーにする

- 疲れている日は短いメモだけでもOKとする

- 休んだ日は責めず、翌日に軽く再開する

8.親の関わりが「過干渉」にならないよう注意

サポートは大切ですが、発達障害の中学生にとって「全部決められる」と自主性が育ちません。あくまで選択肢を示しながら、本人のペースを尊重することが長続きのポイントです。

- 「どの形式のノートがいい?」と選ばせる

- 「今日はどれくらい書きたい?」と本人に確認する

- できた部分をしっかり認める言葉がけをする

発達障害の中学生が勉強ノートを続けられるかどうかは、親のサポート次第で大きく変わります。目の前の子供に合った方法を一緒に探しながら、負担を減らし、習慣化につなげていきましょう。

発達障害の中学生の勉強ノート改善に役立つ具体的サービス紹介

発達障害の中学生が勉強ノートを改善し、学習習慣を安定させるには、家庭だけでは補いきれない部分を外部サービスでサポートすることも効果的です。

とくに、ノートのまとめ方・学習計画・継続の仕方などを体系的に身につけられるサービスは、家庭での負担を軽減し、勉強ノートの習慣化を大きく後押しします。

ここでは、発達障害の中学生の学習支援に特化し、勉強ノートの改善にも直結する具体的なサービスを紹介します。

1.オンライン家庭教師(発達障害特化型)

発達障害の中学生は、授業の進め方や指示の受け取り方に個別性が大きいため、マンツーマン指導がとくに有効です。

オンライン家庭教師は、自宅で安心して受講できるだけでなく、勉強ノートの作り方も完全に個別カスタマイズして指導してくれる点が強みです。

| サービス名 | 特徴 | 勉強ノート改善への効果 |

|---|---|---|

| 個別指導型オンライン塾 | 勉強ノートの使い方を「具体的な書き方」まで細かく指導。 | 視覚的に理解しやすいノート作成法を導入し継続をサポート。 |

| オンライン家庭教師ガンバ | 発達障害の中学生を専門に指導し、個性に合わせた学習方法を提案。 | ノートの取り方、書く順番の整理、復習の習慣づけをマンツーマンで支援。 |

2.発達障害向け学習支援アプリ

学習支援アプリは、発達障害の中学生が苦手とする「計画づくり」「記録」「振り返り」を自動サポートするため、勉強ノートと併用すると強力なツールになります。

思いつくまま書きがちな子供でも、アプリの指示に沿うことで整理されたノートが作りやすくなります。

- 勉強ノートに記録すべき内容をアプリが自動で提示

- 学習時間・進捗を可視化

- 苦手部分の振り返りを家庭で共有できる

ノートを開く前にアプリで「今日やること」を確認する流れを作ることで、書く内容が明確になり、継続しやすくなります。

3.発達障害の中学生向け放課後デイ(学習特化型)

学習特化型の放課後デイは、生活スキルだけでなく学習スキルの支援も行っているため、勉強ノートの使い方を身につける場として非常に有効です。とくに、実際にスタッフが横についてノート作成を見守るため、習慣化しにくい中学生には大きな支えになります。

| 支援内容 | 具体的サポート |

|---|---|

| 学習支援 | スタッフが勉強ノートの書き方を逐一サポートし、本人に合った方法を定着。 |

| 生活リズム支援 | 決まった時間に学習する習慣を作ることで、ノート継続の土台を形成。 |

4.オンラインの「ノート添削」サービス

最近は、写真を送るだけでノートの書き方をフィードバックしてくれる添削サービスも増えています。

発達障害の中学生は、書き方の基準が曖昧になると迷いやすいため、明確な指摘と改善例をもらえるサービスは非常に相性が良いです。

- 「どこが良いか」「何を改善するか」が具体的にわかる

- 次のページでどう書くべきかを視覚的に理解できる

- ノートづくりに自信がつくため継続しやすくなる

5.家庭でも使える「ノートガイド教材」

発達障害の中学生は、書く内容が整理されている教材に強いメリットがあります。

ガイドがあるだけで「何を書いたらいいのか」が明確になり、勉強ノートの質が安定します。

- 書き込み式の学習シート

- 色分けされたまとめテンプレート

- ステップごとに記入例が示されたガイドブック

こうした教材は、家庭での学習サポートをシンプルにし、勉強ノートの改善を自然と促す効果があります。

6.サービスを組み合わせると効果が最大化

発達障害の中学生の勉強ノート改善には、「家庭+サービス」の組み合わせが最も効果的。親子だけで抱え込まないことで、継続負担が軽くなり、中学生自身も前向きに取り組めます。

- オンライン家庭教師でノートの型を作る

- 学習アプリで毎日の流れを可視化

- 必要に応じて放課後デイで実践スキルを強化

外部サービスをうまく利用することで、発達障害の中学生が自分に合った勉強ノートを作れるようになり、学習効率と自信が自然と育っていきます。

発達障害の中学生が勉強ノートを改善すると起こる3つの変化

発達障害の中学生にとって、勉強ノートを改善することは「書く習慣」だけではなく学習全体の流れを整理する大切なステップ。家庭で工夫を加えるだけで、成績だけでなく学ぶ意欲にも良い変化が表れます。

1. 情報整理がしやすくなり学習の負担が軽くなる

発達障害の中学生は、情報が一度に多く入ると処理が追いつかず、勉強ノートがごちゃつきやすい傾向があります。ノート改善により「ひと目でわかる構成」ができると、教科書や授業内容を整理しながら学べるようになります。

- 大見出し → 小見出しの順に書く

- 色は3色以内で統一し情報を分類

- 1ページは1テーマに絞る

2. 忘れ物・提出ミスが減り学習の安定度が上がる

発達障害の中学生は、科目ごとのノート管理が苦手なこともあります。

勉強ノートを改善すると「今どのページに何を書くか」が明確になり、提出忘れや宿題の抜け漏れが減ります。

3. 自信がつき勉強への意欲が高まる

ノートが綺麗にまとまると、発達障害の中学生は「できている」という実感を得やすくなります。

これは学習意欲の向上につながり、教科の理解も加速します。

| 改善ポイント | 効果 |

|---|---|

| 情報整理のルールを決める | 見やすく理解しやすいノートになり復習時間が短縮 |

| ページ構成を統一する | 提出忘れや記入漏れが減る |

| 色分けや枠線を活用 | 視覚的に理解できるため集中が続きやすい |

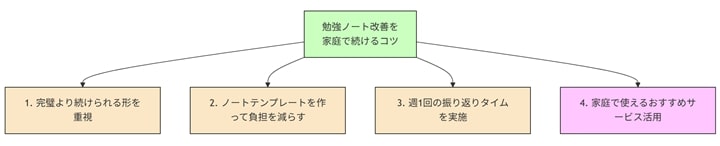

発達障害の中学生の勉強ノート改善を家庭で続けるコツ

発達障害の中学生が勉強ノートを継続して改善するためには、親御さんの声かけや家庭環境の作り方が大きなポイントになります。無理なく続けられる工夫を一緒に取り入れていきましょう。

1. 「完璧」より「続けられる形」を重視する

発達障害の中学生は、細かいルールを多くすると逆にノートが続かなくなることがあります。

まずは1つだけ改善ポイントを決め、できたら次に進むステップ形式が効果的です。

2. ノートテンプレートを作って負担を減らす

毎回ノート構成を考えるのは負担になるため、家庭で「定型フォーマット」を用意しておくとスムーズです。

| テンプレート項目 | 役割 |

|---|---|

| 今日のテーマ | 授業内容を簡潔に把握する |

| 重要ポイント | 後で読み返す時に理解しやすい |

| ミスしやすい点 | つまずきの原因を可視化する |

| まとめ | 情報を整理し記憶定着を促す |

3. 週1回の「振り返りタイム」を一緒に行う

発達障害の中学生は、振り返りの習慣が学習定着に大きく影響します。

1週間分の勉強ノートを一緒に見ながら「読みやすい」「改善したい」の2点だけに絞って確認することが継続につながります。

4. 家庭で使えるおすすめサービスを活用する

ノート改善がうまくいかない場合、家庭だけでは難しいこともあります。

当サイトで紹介しているサービスを活用し、発達障害の中学生が学習を続けやすい環境を整えるのも効果的です。

✅ オンライン家庭教師サービス(当サイト紹介記事あり)

マンツーマンでノートの書き方や勉強方法を丁寧に指導してくれるため、個別最適な学習が可能です。

https://%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%ae%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e7%94%9f%e5%8b%89%e5%bc%b7.xyz/recommendedtutor/

✅ 発達障害に特化したコーチングサービス

学習のつまずきやノート管理で困ったときにも、専門家の視点で改善点がすぐにわかります。

まとめ

発達障害の中学生にとって、勉強ノートを整えることは学習の土台を作る大切なプロセスです。

ノートがわかりやすくなるだけで、情報整理のしやすさや提出ミスの減少など日常の学習がスムーズに進むようになります。また成功体験が積み重なることで、自信や学習意欲にも良い変化が現れます。

家庭では「無理なく続けられる形」に整えることが重要。ノートのテンプレートを用意したり、週1回の振り返りを親子で行うだけでも、発達障害の中学生が勉強ノートを改善しやすくなります。

必要に応じて専門的なオンラインサービスも活用し、学びやすい環境づくりを進めていきましょう!