こんにちはグレーゾーンのゆっきーです。

今回は「発達障害で高校受験勉強するとき塾っておすすめ?」という疑問に答えます。

いわゆる5教科を学べる学習塾について、メリット・デメリットを交えながら解説しようかと。私自身としては可否を述べませんので、塾の必要性などを感じたままに選ばれるといいかなと思います。

また後半では学習塾以外の勉強方法として、とくに発達障害の中学生にベストと感じる家庭学習スタイルについて詳しく解説します。

発達障害で高校受験にむけ学習塾を利用するメリット・デメリット

高校受験対策として学習塾というのは一般的ですが、メリットばかりでもありません。

できる限り具体的に、学習塾のメリット・デメリットについて解説します。

もちろん私自身における経験からの感想となるので、捉え方はこの限りではありません。

発達障害で学習塾を利用するメリット

発達障害が高校受験にむけ学習塾を利用するメリット

- 強制的に勉強する環境ができる

- 志望校に沿った学習内容がわかる

- モチベーション維持が期待できる

メリット①強制的に勉強する環境ができる

発達障害の中学生において、もっとも困難といえる1つが「勉強へ向かう姿勢」ではないかと思います。

とくに集中力に欠けるADHD(広汎性発達障害)などの場合は集中するのが難しい場面もあり、まずは高校受験勉強をスタートするまでの問題を解消する必要があったりします。

そこで学習塾を利用する目立地になるのが、いわゆる「強制力」をもって受験勉強にとり組めること。学習塾にさえ到着してしまえば勉強するしかなく、初めのうちは慣れない場面もあると思いますが、時間経過とともに学習塾の雰囲気などにも慣れてスムーズに勉強へ集中できるよう変化していくと思われます。

とくに家庭学習を行っていて、なかなか勉強に気が行かない状況が多い家庭に学習塾はおすすめ。もちろん子供自身が学習塾を嫌がってしまえば仕方ありませんが、興味を示しているのであればこの「強制力」を有効に利用するというのもいいかもしれません。

ただし学習塾といっても3つのスタイル(集団・個別・次世代型)とあり、このスタイル選びによっても強制力というのは違ってくるもの。とくに集団スタイルはもっとも強制力が高く、つぎに個別指導スタイル、もっとも強制力が少ないといえるのが次世代型スタイルになります。

つまり個人指導に近づくほど、この強制力は低下へつながるもの。したがってより高い強制力を求めるのであれば、大人数で一斉授業などがある集団スタイルがもっとも適しているといえます。

とくに発達障害があると集中力が途切れがちになるので、学習塾の強制力というのは大きなメリットになります。

メリット②志望校に沿った学習内容がわかる

家庭学習において、もっとも弱みとなるのが「志望校に対する適した学習内容」になります。

すべて独自スタイルの家庭学習によって高校受験対策を行う場合は、まず志望校における適した学習内容をしっかりと把握することが重要。そのうえで最適な教材(高校入試過去問)などを与えて、より効果的な受験対策を考える必要があります。

学習塾はこの部分においてもメリットが多く、志望校に適した学習内容はもちろん、子供の学習レベルまで把握したうえでの最適な教え方によって高い学習効果が期待できるというもの。

なかなか家庭学習では志望校にむけた最適な学習内容の実施はむつかしいですが、学習塾ではこうした問題で悩む必要もなく、完全にお任せスタイルで高校受験対策ができるのが大きなメリットになります。

ただし1つだけ注意しておきたいのが、発達障害でも入塾させてくれること。全国の学習塾をくまなく探ってみると発達障害児の受け入れを拒む学習塾もあるので、まずもってこの部分をしっかりとチェックしておくことが大前提となります。

この志望校に沿った学習内容というのは、いずれの学習塾スタイルでも共通事項。PCやタブレット教材を使った次世代型スタイルではやや薄くなりますが、それでも地元の情報については持ち合わせているのが一般的です。

発達障害に限りませんが、この「志望校に沿った学習内容」を実施できるのはメリットになります。

メリット③モチベーション維持が期待できる

発達障害の特性からすると、なかなかモチベーション維持が難しい場合も多くあると思います。

高校受験対策においてもこの特性によってモチベーション低下へつながる場合もあり、最終的には受験勉強が手につかなくなる恐れも考えられます。

この点においても学習塾はモチベーションを維持しやすいといえる学校外学習で、とくに集団塾などのように大人数になるほど周りの雰囲気に入り込んでモチベーションアップへつながることも少なくありません。

また逆に人数が少なくなる(個別感が強くなる)個別指導塾や次世代型塾では、同じ目標にむけて進む「仲間」が少ないまたは居ないため、モチベーションアップとまではいかない場合もあります。

つまり勉強を行う以前に、高校受験へ対する精神状態を作りやすいのが学習塾のメリット。

したがって発達障害でモチベーション維持が難しいという場合に学習塾は適しており、より大人数スタイルになるほどモチベーション維持または向上へつながりやすいのが大きなメリットになります。

発達障害で学習塾を利用するデメリット

発達障害が高校受験にむけ学習塾を利用するデメリット

- 発達障害があることで断られる場合がある

- 通塾が原因となって継続が難しい場合もある

- 集団スタイルでは十分な質問ができない

デメリット①発達障害があることで断られる場合がある

先ほども少しお話ししましたが、発達障害があると入塾拒否される場合があります。

この入塾拒否というのは悪気があって実施するものではなく、塾側に発達障害への対応力が乏しい場合に行われるもの。講師に発達障害への教育スキルがなかったり、塾全体として発達障害へ対するインフラ整備が整っていない場合に拒否されます。

したがって発達障害の中学生を入塾させようと、あれこれと時間をかけて探し選んだ塾でもこの「対応力」がなければ完全にムリ。まずは発達障害でも入塾可能であることを確認したうえで、志望校に沿った受験対策のできる塾を探すという順番になります。

したがって発達障害では入塾できない場合があるので、これも1つのデメリットになります。

デメリット②通塾が原因となって継続が難しい場合もある

発達障害で学習塾へ通わせるのは、とくに通塾に問題が生じる場合も多くあります。

とくに学習塾が運行する通塾バスなどを利用すていれば大きく問題が生じる恐れも減りますが、自宅から子供だけで通塾させている場合は要注意。だんだんと学習塾へ慣れてくると発達障害の特性でもある「飽きやすさ」が現れて、通塾を拒否してしまうといった恐れも考えられます。

わりとこの通塾というのは発達障害の子供にとってストレスなもので、とくに1人で歩いて行ったり電車で通ったりと、孤独であるほど嫌になってしまうもの。できれば友達などと一緒に通塾させる、または自宅から車で送迎するといった方法をとることがおすすめです。

学習塾の通塾というのは物理的な困難さもありますが、時間効率といった面においてもデメリット。

たとえば自宅から学習塾まで30分かかるとすれば、往復で考えると1時間のロス。この時間を勉強に使えるとそれなりも有意義ですが、とくに歩いて通ったりする場合には全く無意味といってもいい時間帯になるため大きなロスともいえます。

したがって学習塾の通塾においては、けっこうデメリットが大きい部分であるといえます。

デメリット③集団スタイルでは十分な質問ができない

学習塾選びにおいて、割と重要な1つの基準(目安)となるのが「スタイル」になります。

このスタイルというのは集団・個別・次世代型といった3つがあり、それぞれ塾の雰囲気も違えば、指導方法もガラッとまるで異なるもの。このいずれのスタイルを選ぶかにおいても、その後の進み方が大きく変わってきます。

たとえば集団塾スタイルを選んだ場合は、もっともデメリットとなるのが質問しづらい部分。大人数によって同じ時間帯の授業を受けたりと質問できる可能性は低く、まったく疑問解消できなかったという場合も多く見られます。

また個別指導スタイルというのも質問しやすいかといえばそうでもなく、なぜなら講師の受け持ち人数によって違うため。講師の受け持つ人数が1対1の完全マンツーマンであれば十分に質問できますが、1対2や1対4といった場合であれば期待するほど自由に質問ができないものです。

次世代型スタイルにおいては完全に個人指導となりますが、とはいえパソコンが対応してくれるため質問のしやすさという点においては不十分。塾長1人で経営している場合も多くあるため、そこまでしっかりとした質問はできないというのが正直なところです。

このことから質問がもっともしづらいスタイルが集団塾で、とくに少人数制の集団塾でもない限りは、みんな同じ授業を受けたりとまずもって質問は出来ないと思ったほうが賢明。

このように学習塾へ通わせれば十分に疑問解消につながると思っていれば、わりと実現できるということはなく、そうそう疑問解消はできないというのが大きなデメリットでもあります。

さらに発達障害があることで質問しにくい、引っ込み思案で、消極的で‥といったように、1歩下がってしまい疑問解消できないという恐れもあるため塾には疑問解消が大きく期待できないと私は感じます。

✅ もし学習塾以外で考えるなら、こちらがおすすめです。

→ 発達障害で高校受験をめざすとき「塾以外」でおすすめの勉強方法5選

発達障害で高校受験にむけた学習塾以外の勉強方法

発達障害の高校受験対策として、なにも学習塾だけが全てではありません。

とくに学習塾のデメリットが気になるという場合は、ほかの勉強方法(おもに家庭学習)を実践するというのも効果的なスタイル。

- 独学スタイルの実践

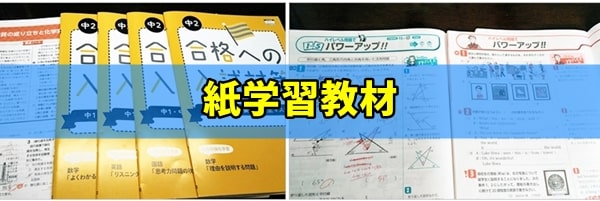

- 通信教育(紙学習教材)の利用

- 通信教育(デジタル学習教材)の利用

- オンライン指導学習の利用

こうした学習塾を使わない家庭学習スタイルは、通塾不要でいろいろとメリットもあります。

おもな家庭学習4つのスタイルについて、いずれも長所短所を踏まえ解説します。

独学スタイルの実践

| 対応範囲 | 導入難易度 | 期待できる効果 |

| 公立高校全般 ハイレベル私立高校全般 |

まったく外部委託をすることなく、完全に家庭内で考え進めていく受験対策スタイルです。

このスタイルの場合は「親のサポート体制」がもっとも重要なポイントで、しっかりとした情報収集をはじめ、時間を作って子供に寄り添っていくことがポイント。

したがって志望校に適した学習内容、苦手部分の追及と改善、合格へ向けた勉強の仕方など、有意義な受験対策を親のサポートによって構築する必要があります。

いってみれば、学習塾や外部委託で得られる情報を、親の先導によって受験対策へ盛り込むことが必須。さらに効果的な受験対策情報を活かして、家庭学習で実践していくことが求められるスタイルです。

かなりハードルの高い家庭学習スタイルとなりますが、発達障害の子供からすれば「もっとも安心できる受験勉強」となる場合が多いというのがメリット。さまざまなハードルを越える必要があるのがデメリットといえますが、親がそばにいて受験勉強できるため子供は落ち着いて実践できるスタイルです。

ただし発達障害があることで勉強の教え方については難易度が高く、一筋縄では理解してくれないというのもデメリットのひとつ。また発達障害によってモチベーション維持が難しい場合も、勉強とはまた別に考えながら取り組む必要があります。

通信教育(紙学習教材)の利用

| 対応範囲 | 導入難易度 | 期待できる効果 |

| 公立高校全般 ハイレベル私立高校基礎 |

発達障害の中学生にとって、わりと勉強しやすいのがこの「紙学習教材」というスタイルになります。

導入する難易度についても極めて易しく簡単で、さらに一定の学習効果も期待できるため受験対策として有意義。ただし基礎的な学習しかできないため公立高校および、ハイレベル私立高校の基礎範囲にむけた家庭学習のみできると考えておくのがおすすめです。

外部委託による家庭学習スタイルとして、もっとも教科書準拠で学べるのが大きなメリット。しっかりと教材選びを行うことによって極めて一致率の高い教科書準拠によって、より確実性の高い高校受験対策が期待できます。

またインターネット端末などを使わないため自然体で学習できるのもメリットといえ、紙と鉛筆といったナチュラルな形で実践できるため発達障害の中学生にとって勉強のしやすさが特徴。

紙媒体になるので情報量としては決して多いといえませんが、教材の選び方次第によって別冊教材(定期テスト対策など)による補助情報など、しっかりと情報が盛り込まれた紙学習教材で学ぶことができます。(教科書準拠なので定期テスト対策の一致性がかなり高いです)

このように紙学習教材は導入も簡単で、しかも学習効果も結構期待できるスタイルになります。

✅ いろいろ試してきた中でも、とくに充実した紙学習教材が「ポピー」です。

発達障害の中学生に「通信教育ポピー」の効果および選ぶ前のチェックポイント

通信教育(デジタル学習教材)の利用

| 対応範囲 | 導入難易度 | 期待できる効果 |

| 公立高校全般 ハイレベル私立高校基礎 |

最近の主流となっているスタイルがこの「デジタル学習教材」で、ボリュームある情報量によりしっかりと学べます。

学べる範囲としては紙学習教材とほぼ変わりませんが、知識の得られ方が大幅に違うというのがメリット。

とくに映像授業は「動き」「音声」などインターネット特性を活かした学び方ができるので、発達障害がある場合には理解しやすく感覚も使ったわかりやすい知識習得が可能。またアニメーション授業でれば楽しさも感じられるため、発達障害で集中力がないというときでも効果的な家庭学習が期待できます。

さらに基礎知識を習得したあとの定着学習として、かなり豊富な演習問題が備わっているのもメリットのひとつ。おもにデジタル学習教材は「クラウド型」によって運営される場合がほとんどなので、つねに最新情報へ更新されることで時代に沿った新しい内容で定着を図れるのもメリットです。

親が教える部分をデジタル学習教材がすべて代わりとなってカバーしてくれるため、基本的に放置しておいても自動的に受験対策が進んでいくため安心できるスタイル。

1つだけ注意点を挙げるならば、パソコンやタブレット端末によって受験勉強を進めることで、モニター画面に慣れていないと勉強している実感がなかったり、なかなか集中できないといった場合もあるため事前に確認しておくことがポイントです。

いわゆる紙学習教材のデメリット(動きがない、音声がないなど)をすべて改善した学習スタイルで、とくに発達障害がある場合はこうした特性によって「五感を使って学べる」という部分が大きなメリット。

いくら説明しても伝わらない理解してくれないという場合などは、とくに映像授業の感覚に訴えかける教え方がかなり効果的な勉強法につながってきます。

ハイレベル私立高校の受験対策までは難しいですが、高校受験全般における基礎学習として極めて効果的な家庭学習スタイルです。

✅ こちらで「発達障害に極めておすすめのデジタル学習教材」をピックアップしています。

【発達障害の中学生】学力低下におすすめ「無学年方式」通信教育3選

オンライン指導学習の利用

| 対応範囲 | 導入難易度 | 期待できる効果 |

| 公立高校全般 ハイレベル私立高校全般 |

発達障害でハイレベル私立高校をめざす場合におすすめで、基礎学習だけではなく「応用範囲」までしっかりと学べるスタイルになります。

いわゆる家庭教師のオンライン版がこのスタイルで、自由度が高くフリースタイルで受講できるのがメリット。したがってピンポイント学習はもとより、疑問点について質問できるため苦手解消にもつながりやすい家庭学習スタイルになります。

とくに長所といえるのが「ハイレベル私立高校の難問対策」まで学べる部分で、かなり専門的な学習塾でなければ取り扱うことがない応用範囲についても、しっかりと教わることができるため極めて有意義。

オンライン指導ということで全国から優秀な講師を見つけやすく、実際にハイレベル私立高校の経験者なども多く在籍するため、受験現場レベルの知識・情報の習得がしやすいというのもメリットになります。

1点だけデメリットを挙げるならば、子供自身に「積極性」がなければやや難しいという部分。

どうしても質問によって疑問解消を行うスタイルなので、授業を受けるような待ちの姿勢ではなく、こちらから積極的に質問をすることで効果的といえる利用方法となります。

この家庭学習スタイルを導入するのは基本的に簡単ですが、選ぶオンライン指導会社によっては機材システムによってやや複雑となる場合もあります。とくにウェブカメラだけではなく手元カメラを必要とする場合は、ウェブカメラはパソコンに搭載されている場合も多いですが、手元カメラは新たに購入する必要があったりします。

したがってオンライン指導スタイルを選ぶときは、できればウェブカメラのみのシステムがおすすめ。その場合は手元カメラの代わりとして「画面共有システム」によって意思疎通ができるので、より導入も簡単で使い勝手も良いといったメリットがあります。

訪問型の家庭教師といったように、講師との直接的な関りがないため、発達障害で対人が苦手な場合でも利用しやすいのがメリット。画面越しのマンツーマン指導なら学べるという過去事例も多かったので、対人関係が得意ではないという場合にもおすすめの家庭学習スタイルです。

✅ オンライン指導のなかでも「実際に内容を確認して選んだ」おすすめ3選を挙げています。

発達障害の中学生に適した「オンライン家庭教師」おすすめベスト3選

まとめ

今回は「発達障害で高校受験勉強するとき塾っておすすめ?」という疑問に対して、発達障害で高校受験にむけ学習塾を利用するメリット・デメリットをはじめ、発達障害で高校受験にむけた学習塾以外の勉強方法という形で答えてきました。

発達障害の高校受験対策としては、学習塾だけではなく家庭学習スタイルも効果的です。

いずれに受験勉強方法おいてもメリット・デメリットがあるので子供の性格をはじめ、家庭環境などを総合的に考えたうえで実践することがポイントになります。

とはいえ学習塾の活用においては、まずもって「利用確認」を行うのが必須事項。

時間をかけて学習塾を選んでもインフラが整っておらず利用拒否となってしまう場合も多いので、時間を無駄にしないためにも予め発達障害の受け入れ態勢について調べておくことがおすすめです。

もし学習塾が受け入れ拒否ばかりで見つからないという場合には、より効果的な家庭学習スタイルの実践というのも良い手段。また発達障害で通塾自体が困難というときの代替え案にもなるので、同時に家庭学習についてもチェックしておかれるといいかもしれません。

発達障害で高校受験対策を考えるとき、学習塾またはそれ以外の勉強方法としてお役立てください。