「発達障害がある中学生の受験対策、どうすればいいの?」

——この悩みを抱える保護者は少なくありません。

ADHDで集中が続かない、ASDで環境の変化に不安を感じる、LDで暗記が苦手…。それぞれの特性に合わせた勉強法や塾選びを行うことで、合格への道は確実に開けます。

本記事では、発達障害の中学生が“伸びる”ための具体的な受験対策10選と、家庭で実践できる勉強法を詳しく解説します。

高校受験に向けての配慮申請や、公立高校での支援体制もあわせて紹介します。

Contents

発達障害の中学生が受験でつまずきやすい理由とは

発達障害の中学生が受験勉強でつまずくのは、決して能力が低いからではありません。

発達障害の特性によって「集中が続かない」「暗記が苦手」「指示の理解に時間がかかる」など、一般的な受験対策が合わないケースが多いもものです。

ここでは、発達障害の中学生が抱えやすい課題を特性別に整理し、親御さんがどのように支援すればよいかを詳しく解説します。

ADHD・ASD・LDそれぞれの特性と学習の壁

発達障害といっても特性はさまざま。

代表的な3つのタイプであるADHD、ASD、LDにはそれぞれ異なる課題があります。

| 特性名 | 学習面でのつまずき | 受験勉強で起こりやすい課題 |

|---|---|---|

| ADHD(注意欠如・多動症) | 集中力が続かない・ケアレスミスが多い | 長時間の勉強が苦手で計画通りに進まない |

| ASD(自閉スペクトラム症) | 曖昧な指示が理解しづらい・予定変更に弱い | 試験本番での環境変化に強い不安を感じる |

| LD(学習障害) | 読み書き・計算など特定分野に苦手がある | 暗記科目で得点が伸びにくく、学習効率が低下 |

このように、発達障害の中学生は特性によって苦手分野が異なります。

親御さんが「うちの子の特性はどこにあるのか」を把握し、それに合わせ受験対策を選ぶことが重要です。

一般的な受験対策が合わない理由

多くの塾や学校では「長時間集中」「暗記中心」「模試の反復」といった方法を重視しています。しかし、発達障害の中学生にはこれが逆効果になることも少なくありません。

とくにADHD傾向の子は、注意が逸れやすく、1時間以上の学習は非効率。

またASD傾向の子は、初めての問題形式に強いストレスを感じるため、模試や過去問の出題意図を丁寧に説明してあげるサポートが必要です。

- 一律のスケジュールではなく「個別ペース」での学習が効果的

- 音・光などの刺激を減らし「静かな環境」を整える

- 本人の得意科目から着手し「成功体験」を積み重ねる

このように環境調整を行うことで、発達障害の中学生でも受験勉強の効果を高められます。

親が知っておくべき「環境調整」の重要性

発達障害の子どもにとって、勉強環境は「内容」以上に重要。

家庭でできる環境調整の工夫をいくつか挙げます。

| 環境調整の工夫 | 期待できる効果 |

|---|---|

| 勉強時間を30分ごとに区切る | 集中力が続きやすく、達成感を得やすい |

| 勉強スペースを静かな場所に固定する | 気が散りにくく、安心感を持って学習できる |

| 1日のスケジュールを見える化する | 先の見通しが立ち、不安を軽減できる |

こうした工夫は、塾選びや受験対策の計画にも役立ちます。親がサポートできる部分を意識することで、発達障害の中学生が自信を持って受験に向かうことが期待できます。

次の項目では、実際に効果が高い発達障害の中学生向け受験対策10選を詳しく紹介します。

発達障害の中学生が伸びる!受験対策10選

発達障害の中学生が受験で力を発揮するためには、特性に合わせた勉強法と環境づくりが欠かせません。

集中力が続かない、暗記が苦手、指示を理解するのに時間がかかるといった課題も、正しい受験対策を行うことで確実に克服できます。

ここでは、ADHD・ASD・LDなどの特性をもつ中学生が伸びるための受験対策10選を詳しく紹介します。

① ADHDの特性に合う「短時間集中×反復学習」

ADHDの中学生は集中が続きにくいため、30分~45分程度の短時間学習を繰り返す方法が効果的。

タイマーを使って時間を区切ることで達成感が得られ、受験勉強の継続率が高まります。

- 集中できる時間を把握して、1コマごとに学習内容を細分化する

- 間に「立ち歩き休憩」や「軽いストレッチ」を挟む

- 間違いノートを作り、短時間で復習する習慣をつける

② ASDに向く「見通しを立てるスケジュール勉強法」

ASD(自閉スペクトラム症)の中学生は、突然の変更や曖昧な予定に不安を感じやすい傾向があります。

1週間単位で見通しの立つスケジュールを作成し、毎日の勉強内容を視覚化することで安心感をもって学習できます。

- 「いつ・何を・どのくらい」行うかを明確にする

- カレンダーやホワイトボードで予定を見える化する

- できた日にはチェックマークをつけて達成感を共有する

③ LD対応「視覚的に理解できる教材の選び方」

LD(学習障害)傾向のある中学生には、図やイラストが多く、文字量の少ない教材が適しています。

聴覚情報よりも視覚情報から理解を深めるタイプが多いため、色分けや動画教材を活用することで理解力が向上します。

| 教材タイプ | 特徴 | 発達障害の中学生への効果 |

|---|---|---|

| 図解中心の教材 | 図・チャートで内容を整理 | 記憶の定着が良く、復習効率が上がる |

| 音声・動画教材 | 映像で説明し理解を助ける | 難しい文章問題もイメージで理解しやすい |

| 色分けノート | 重要部分を色で区別する | 集中しやすく、記憶の整理がスムーズになる |

④ 苦手を補う「教科別・得点アップ戦略」

発達障害の中学生は教科ごとに得意・不得意が明確なことが多いです。

苦手教科を重点的に対策するよりも、得意科目で確実に点を取る「戦略型受験勉強」が有効です。

- 得意科目で安定した得点を狙う

- 苦手科目は基礎問題に絞って失点を減らす

- 「1日1教科」よりも「得意+苦手」の組み合わせ学習でバランスを取る

⑤ 公立高校受験に向けた学習計画の立て方

発達障害の中学生が公立高校を目指す場合、入試科目や面接内容を事前に確認しておくことが大切。

志望校の過去問題を分析し、どの科目で得点を伸ばせるかを明確にしてみてください。

- 過去3年分の出題傾向を調べて重点を決める

- 面接練習は早めに始めて慣れておく

- 支援員や先生と一緒に「現実的な合格ライン」を共有する

⑥ 配慮申請でできる具体的なサポート内容(時間延長・別室受験など)

発達障害の中学生は、高校受験時に「合理的配慮」を申請することで試験環境の調整を受けられます。

これは正式な制度であり、学校を通じて申請が可能です。

| 配慮内容 | 具体的な例 | 目的・効果 |

|---|---|---|

| 試験時間の延長 | 20〜30%の延長措置 | 処理速度がゆっくりでも理解力を発揮できる |

| 別室受験 | 静かな部屋での受験 | 集中しやすく、不安や緊張を軽減 |

| 問題文の拡大・読み上げ | 視覚・聴覚支援の提供 | 理解しやすく、誤読を防止できる |

⑦ 「受験専門塾」を使った発達支援型学習のメリット

発達障害の中学生向けの受験専門塾では、特性を理解した講師が個別対応してくれます。

苦手を責めず、得意を生かした勉強方法で成績を伸ばせるのが特徴です。

- 一人ひとりに合わせた学習スケジュール

- 特性理解に基づいた声かけや指導

- オンライン対応で自宅から受講できるサービスも多い

⑧ オンライン指導で集中できる中学生向け学習スタイル

通塾が難しい発達障害の中学生には、オンライン指導が最適。周囲の刺激を減らし、自分のペースで受験対策に取り組めます。

- 画面共有で視覚的に理解できる

- 静かな環境で集中力が続く

- 講師と1対1で質問がしやすい

⑨ 保護者の声かけ・サポートで伸ばすモチベーション管理

受験期の発達障害の中学生は、自己肯定感を保つサポートが必要。親の何気ない声かけが、学習意欲を支える大きな力になります。

- 「頑張ってるね」「成長してるよ」と成果を言葉にする

- 勉強よりも「努力の過程」を評価する

- 短期目標を一緒に設定して達成体験を積む

⑩ 定期テストから受験勉強へつなげる学習習慣づくり

受験直前だけでなく、普段の定期テストから受験対策を意識しておくことが重要。

授業で習った内容をこまめに復習し、テスト勉強=受験勉強に変えることで無理なく力をつけられます。

- 毎週1回「振り返りノート」をつける

- テストで間違えた問題を「受験ノート」にまとめる

- 家庭学習を固定時間で行い習慣化する

発達障害の中学生が伸びるための受験対策は「本人の特性を理解して学習環境を整えること」に尽きます。焦らず一歩ずつ進めることで、確実に合格への道が開けます。

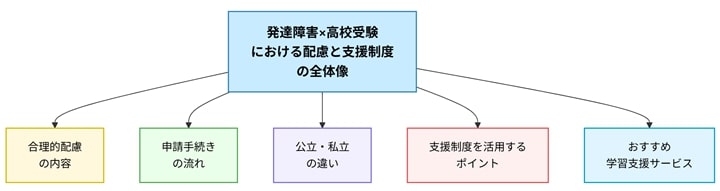

発達障害×高校受験における配慮と支援制度

発達障害の中学生が高校受験に臨む際には、本人の特性に応じた配慮や支援制度を活用することがとても大切です。

とくにADHD(注意欠如・多動症)、ASD(自閉スペクトラム症)、LD(学習障害)などの特性をもつ中学生の場合、試験中の環境や時間配分、指示の出し方などが合否に大きく影響することがあります。

ここでは、発達障害と高校受験における具体的な配慮内容と、申請から実施までの流れを詳しく解説します。

高校受験で受けられるおもな合理的配慮とは?

文部科学省のガイドラインに基づき、発達障害のある中学生には「合理的配慮(reasonable accommodation)」とし、受験環境の調整が行われます。

これは「特別扱い」ではなく、本人の力を正しく評価するための支援です。

| 配慮内容 | 具体的な例 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 試験時間の延長 | 処理速度が遅い場合、20〜30%の延長措置が取られる | 焦らず自分のペースで解答でき、実力を発揮しやすくなる |

| 別室受験 | 周囲の音や人の動きが気になる生徒に、静かな環境を提供 | 集中しやすく、感覚過敏のストレスが軽減される |

| 問題文の読み上げ・拡大 | 読むのが苦手な生徒に、読み上げや大きめの文字の問題を用意 | 理解の正確性が向上し、誤読による減点を防ぐ |

| 休憩時間の追加 | 注意の持続が難しい場合、科目間で5〜10分の休憩を設ける | 疲労を軽減し、試験全体を通して集中力を維持できる |

配慮を受けるための申請手続きの流れ

高校受験で合理的配慮を受けるためには、学校を通じて教育委員会や受験校に申請を行う必要があります。

申請の流れは自治体によって多少異なりますが、一般的には以下の手順で進みます。

- 担任・特別支援コーディネーターへの相談

受験の半年以上前(できれば夏休み前)に、学校の担任や支援コーディネーターに相談してみてください。 - 医師や専門機関の意見書の準備

「発達障害」と診断された場合は、医師の意見書や心理士の検査結果をもとに支援の必要性を説明します。 - 学校を通じて教育委員会へ申請

学校側が提出書類をまとめ、教育委員会や受験校へ申請します。 - 配慮内容の決定と通知

審査後、認められた配慮内容が通知されます。内容に応じて、事前に模擬受験などでリハーサルを行うと安心です。

公立高校・私立高校での配慮の違い

発達障害のある中学生が高校受験をする際、公立高校と私立高校では配慮の申請方法や対応範囲が異なります。以下の比較表で確認してみてください。

| 項目 | 公立高校 | 私立高校 |

|---|---|---|

| 申請窓口 | 教育委員会を通して申請 | 各高校へ直接申請 |

| おもな配慮内容 | 時間延長・別室受験・問題文読み上げなど | 学校ごとに異なるが柔軟に対応される場合もある |

| 必要書類 | 医師の診断書、学校の意見書 | 診断書、保護者の要望書など |

| 審査の時期 | 出願の約2〜3か月前 | 学校によって異なる(要事前確認) |

支援制度をうまく活用するためのポイント

高校受験における配慮申請は、早めの準備と学校との連携が成功のカギ。

とくに発達障害の中学生にとっては、本人の特性を客観的に伝えることが重要です。

- 学校・保護者・専門機関の三者で定期的に情報共有を行う

- 配慮の目的を「成績向上」ではなく「実力を正しく評価してもらうこと」と説明する

- 面接や作文なども含めた「総合的支援」を意識する

おすすめの受験サポート・学習サービス

発達障害の中学生には、専門講師による個別指導型のオンライン塾や支援付きの家庭教師サービスも効果的です。自宅で安心して学べる環境は、集中力の維持やストレス軽減にもつながります。

- 特性理解のある講師による1対1の指導

- 学習ペースに合わせたカリキュラム設計

- 保護者向けの定期レポートで安心サポート

発達障害の中学生にとって高校受験は大きな挑戦ですが、正しい支援制度と配慮を受けることで、自分の力を最大限に発揮できます。

焦らず、家庭・学校・専門機関が一体となって支えていくことが合格への最短ルートです。

発達障害の中学生におすすめの受験専門塾・家庭学習支援サービス

発達障害の中学生における受験対策では「特性理解」「個別対応」「環境調整」が重要。

ここでは、発達障害の中学生向けにとくに相性が良い受験専門塾と家庭学習支援サービスを、親御さん向けにわかりやすく比較・解説します。

各サービスは「発達障害の中学生が安心して取り組めるか」「受験対策の実績」「保護者サポート」の観点で選んでいます。

サービス選びの3つのチェックポイント

発達障害の中学生向けの受験対策サービスを選ぶ際は、次の3点を必ず確認してください。

- 講師の特性理解(発達障害の中学生への経験があるか)

- 個別カリキュラム(受験対策が一律でないか)

- 保護者向けの連絡・報告体制(学習状況を共有できるか)

おすすめサービス比較表(当サイトで紹介している例)

以下は発達障害の中学生に評判の良い受験支援サービスの比較です。料金や対応範囲は目安ですので、契約前に最新情報をご確認ください。

| サービス名 | 対応形態 | 発達障害の中学生への特徴 | 受験対策の強み |

|---|---|---|---|

| スタディサプリ | オンデマンド +個別指導オプション | 動画で視覚的に学べ、繰り返し視聴で理解を深められる | 基礎固めに強く、定着を図る受験対策に向く |

| マナリンク | 個別家庭教師マッチング (オンライン可) | 講師選定で発達障害の中学生に合う先生を探せる | 個別カリキュラムで苦手科目の対策が可能 |

各サービスの使い分けポイント(発達障害の中学生向け)

発達障害の中学生における受験対策は「子どもの特性」に合わせてサービスを組み合わせるのが効果的です。

- 動画教材中心(例:スタディサプリ)

視覚で理解しやすいASDやLD傾向の子に向く。復習しやすく、受験対策の基礎固めに最適。 - 個別家庭教師(例:マナリンク)

質問しやすい1対1で特性に合わせた指導が受けられる。面接練習や配慮申請の相談も可能。

保護者が活用すべきサポート機能

発達障害の中学生における受験対策では、保護者が学習状況を把握できる機能が重要。

以下の機能があるサービスを優先してみてください。

- 学習ログやレポートの自動提出機能

- 講師との定期面談・報告機能

- 模擬試験・過去問の個別分析レポート

申込み前の確認リスト(発達障害の中学生における受験対策向け)

初回申込み前に次の点をチェックしておくと、受講後のミスマッチを防げます。

- 発達障害の中学生としての具体的な課題を整理しておく(集中の持続時間、感覚過敏の有無など)

- 無料体験で講師の対応や授業形式を必ず確認する

- 保護者向けの連絡体制が整っているかを確認する

発達障害の中学生における受験対策は、サービス選びが合否を分けることもあります。

動画での反復、個別指導、短時間オンライン指導を組み合わせ、講師と保護者で連携しながら進めるのが最も効果的です。

まずは無料体験や相談を利用して、発達障害の中学生に最も合う受験対策サービスを見つけてください。

まとめ:発達障害の中学生も正しい受験対策で確実に伸びる

発達障害の中学生にとって受験対策は、単に勉強量を増やすことではなく、「自分の特性に合った方法を見つけること」が最も重要です。

苦手を無理に克服しようとするよりも、得意なスタイルで学習を積み重ねることで、理解度も集中力も大きく変わります。

また、受験を乗り越えるには、家庭・学校・支援サービスの三者が連携してサポートすることが鍵。

とくに保護者の方は「子どもの努力を認め、焦らせず、ペースを尊重する姿勢」を持つことで、子どもが安心して学べる環境を作れます。

発達障害の中学生が受験で力を発揮するためのポイント

- 特性に合わせた受験対策方法(視覚・聴覚・体感型など)を取り入れる

- 無理のないスケジュールと短時間集中を意識する

- オンライン塾や個別指導など、特性に応じた環境を選ぶ

- 保護者が進捗を見守り、前向きな声かけを続ける

発達障害の中学生は、適切なサポートと戦略的な受験対策を行えば、確実に成果を出すことが期待できます。焦らず、自分のペースで取り組み続けることが合格への一番の近道です。

最後に、受験期の子どもにとって「安心して挑戦できる環境」は何よりも大切。

保護者の方が信じて支えることで、発達障害の中学生も自信をもって受験に臨むことができるかと思います。