こんにちはグレーゾーンのゆっきーです。

今回は「発達障害の感情コントロールについて効果的な対策が知りたい」という疑問に答えます。

次の家庭へおすすめの内容です。

- 発達障害を持つ中学生の感情コントロールに悩んでいる

- 発達障害の影響で勉強に集中できない子供がいる

- 感情の不安定さが中学生の学力に影響していると感じている

- 中学生の勉強習慣を改善したいが、感情面での課題に直面している

発達障害を持つ中学生が学校生活で直面する課題の一つに、感情のコントロールがあります。

感情が不安定になると勉強に集中できず、学力の伸びにも

影響を及ぼすことが少なくありません。

本記事では、発達障害の中学生が感情をうまくコントロールし、学習においてポジティブな効果を得るための具体的な方法と対策について詳しく解説します。

Contents

発達障害と感情コントロールが学習に与える影響

発達障害とは?感情のコントロールが難しい理由

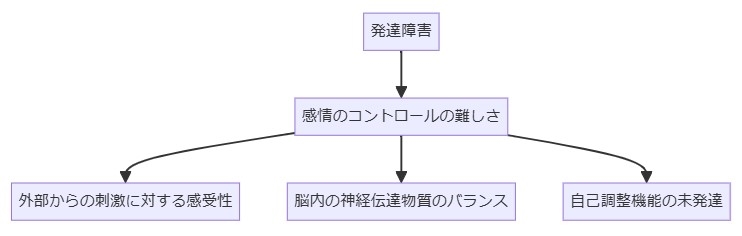

発達障害とは注意欠陥・多動性障害(ADHD)、自閉症スペクトラム障害(ASD)など、脳の発達に関連する一連の状態を指します。

これらの状態を持つ中学生は、感情のコントロールがとくに難しいと感じることが多いです。

発達障害を持つ子どもが感情のコントロールが難しい理由の一つは、外部からの刺激に対する感受性が非常に高いため。

例えば、予期しない出来事や複雑な指示に強い反応を示し、それが感情爆発に繋がることがあります。

また脳内の神経伝達物質のバランスが崩れやすく、自己調整機能が十分に発達していないことも感情コントロールの困難さを増幅させます。

このような背景を理解することで、親は子どもが直面する日常の

困難に対して、より適切に寄り添うことができます。

例えば子供の感情のトリガーとなる要因を特定し、それを避ける工夫をすることで、感情の爆発を未然に防ぐことが可能になります。

中学生の学習における感情コントロールの重要性

| 感情の状態 | 集中力 | 学習意欲 | 学習成果 |

| 安定 | 高い | 高い | 高い |

| 不安定 | 低い | 低い | 低い |

感情のコントロールが学習に与える影響は、とくに発達障害を持つ中学生にとって非常に重要。

感情が安定していると、子どもは勉強に対する集中力が高まり、

複雑な課題に対しても前向きに取り組むことができます。

しかし感情が不安定な状態では学習に集中できず、成績の低迷や学力の停滞を招くことがあります。とくに学校での集団授業やテストの場面では、感情の不安定さがパフォーマンスに直接影響を与えます。

したがって発達障害をもつ子供にとって感情バランスを保つことは、学習成功に直結する重要な要素。

感情が安定していることで、子どもは勉強に対して前向きな態度を持ち続け、長期的に見ても学力の向上が期待できます。

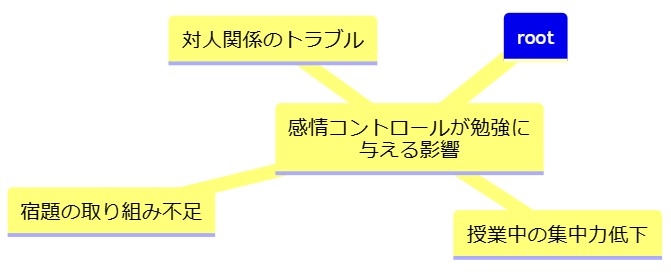

発達障害による感情のコントロールが勉強に及ぼす具体的な影響

発達障害を持つ中学生が感情のコントロールが難しい場合、

それが勉強に与える具体的な影響について深掘りします。

たとえば授業中にちょっとしたことで気が散りやすくなり、宿題に取り組む際に感情が高ぶってしまうことがあります。これにより勉強に集中できず、課題を最後までやり遂げることが難しくなることが多いです。

さらに、感情が爆発することで学校での対人関係にトラブルが生じ、それが勉強に対する意欲をさらに低下させる悪循環に陥ることもあります。

このような状況では、親や教師が感情コントロールをサポートする具体的な方法を見つけることが重要。

例えば、リラックス法やストレス管理術を取り入れることで感情の安定を図り、勉強に対する前向きな姿勢を育てることができます。

※参考:青森県庁など

発達障害中学生のための感情コントロールの実践法

効果的なリラックス法とストレス管理術

| 方法 | 効果 | 推奨頻度 |

| 深呼吸 | ストレス軽減、気持ちの安定 | 毎日数回 |

| 瞑想 | 集中力向上、リラックス | 週に数回 |

| 軽い運動 | 気分のリフレッシュ、ストレス軽減 | 毎日 |

| 定期的休憩 | ストレス回避、リフレッシュ | 学習の合間 |

発達障害を持つ中学生が感情をコントロールし、勉強に集中するためには、リラックス法やストレス管理術が非常に効果的です。

深呼吸や瞑想、軽い運動などのリラックス法は、気持ちを落ち着ける手助けとなります。

これらを日常生活に取り入れることで感情の起伏を和らげ、勉強に取り組む際の心の安定を保つことができます。

またストレス管理術として、定期的な休憩や趣味の時間を設けることで過度なストレスを回避し、感情のバランスを保つことが可能になります。

感情爆発を予防するための生活習慣改善

| 時間 | 活動 |

| 07:00 | 起床・朝食 |

| 08:00 | 学校へ出発 |

| 15:00 | 学校から帰宅 |

| 16:00 | 宿題・勉強 |

| 18:00 | 夕食 |

| 20:00 | リラックス時間 |

| 22:00 | 就寝 |

発達障害を持つ中学生が感情の爆発を予防するためには、

生活習慣の改善が効果的です。

まず、規則正しい生活リズムを確立することが重要。十分な睡眠やバランスの取れた食事を取ることで、感情の安定に寄与します。

また無理のない範囲で勉強時間を設定し、ストレスを軽減することも大切。

例えば、一定時間に食事や勉強するルーティンを作ることで、感情の不安定さを予防することができます。

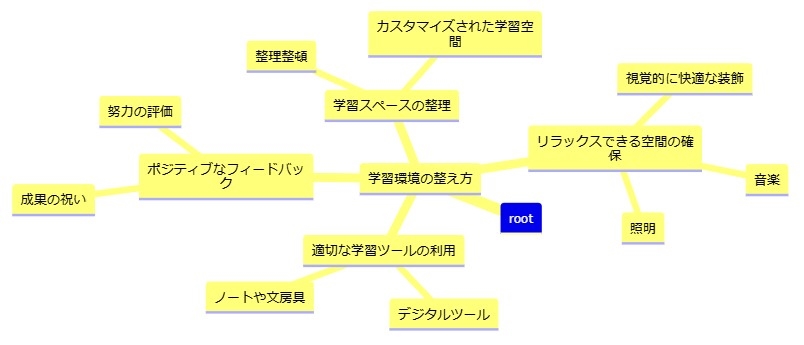

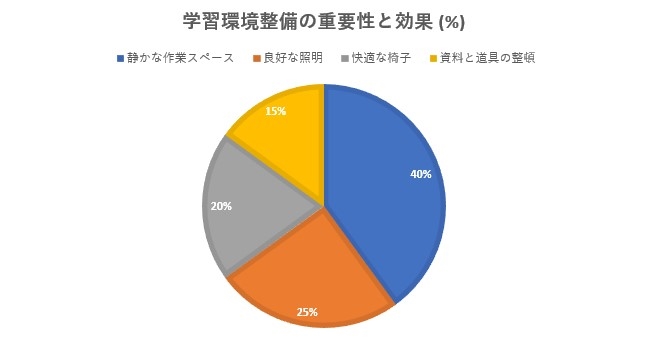

感情をコントロールしやすい学習環境の整え方

学習環境を整えることも、発達障害を持つ中学生にとって

感情のコントロールに大きな影響を与えます。

静かで集中しやすい場所を確保し、勉強に取り組む際のルーティンを決めることで安心感が生まれ、感情の安定が図れます。

さらに、必要に応じて休憩時間を挟みながら無理のないペースで勉強を進めることも、感情コントロールに役立ちます。

たとえば勉強の合間に好きな音楽を聴いたり、リラックスできる空間を用意することで、集中力を保ちつつ感情を安定させることができます。

学校での感情コントロールと学習支援策

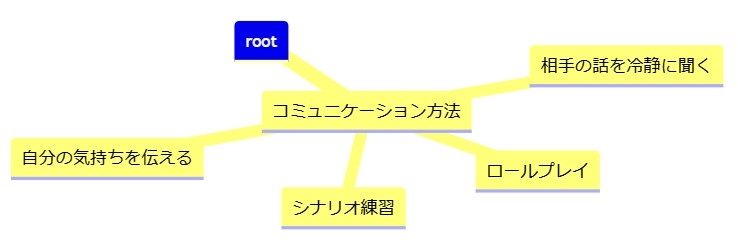

教師や同級生とのコミュニケーション方法

発達障害を持つ中学生が学校生活で感情をコントロールするためには、

教師や同級生との良好なコミュニケーションが不可欠です。

感情が高ぶった際には、自分の気持ちを適切に伝える方法や、相手の話を冷静に聞くスキルを身につけることが大切。これを実現するためには学校と家庭が連携し、コミュニケーションスキルの向上をサポートすることが重要です。

例えば、ロールプレイやシナリオ練習を通じて、子どもがどのように感情を伝え、相手と対話するかを実践的に学ぶことができます。

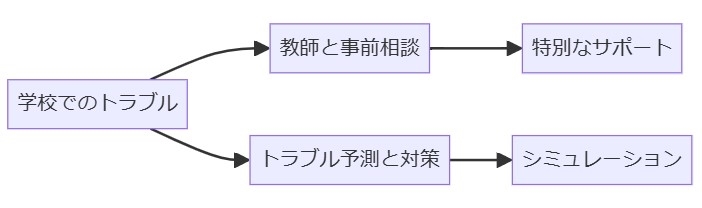

学校でのトラブルを減らすための具体的アプローチ

発達障害を持つ中学生が感情のコントロールの難しさから生じる学校での

トラブルを減らすためには、具体的なアプローチが必要です。

例えば教師と事前に相談し、特別なサポートが必要な場面での対応策を考えることが有効。

またトラブルが予想される状況を事前にシミュレーションし、その対処方法をあらかじめ子どもと共有しておくことで、未然にトラブルを防ぐことができます。

学校側との連携を強化し、子どもが安心して学校生活を送ることができる環境を整えることが大切です。

学習支援プログラムや特別支援教育の活用法

| プログラム | 特徴 |

| 個別指導 | 一対一の指導で個別のニーズに対応 |

| 少人数クラス | 集中しやすい環境、個別のサポート |

| 支援教員との連携 | 特性に合った学習計画の立案 |

発達障害を持つ中学生のために、学校にはさまざまな学習支援

プログラムや特別支援教育が用意されています。

これらのプログラムを積極活用することで、子どもが自分のペースで学習を進められるようになります。

たとえば個別指導や少人数クラスなどの特別支援教育は、子供が感情コントロールしやすい環境を提供。さらに支援教員や専門スタッフと連携し、子どもの特性に合った学習計画を立てることで、学習の質を高めることができます。

これにより子供が学習に対して自信を持ち、感情の安定を保ちながら学び続けることができると思います。

✅ 私がすすめる「家庭学習スタイル」はこちら。

→ 発達障害のある中学生にすすめたい支援専門家監修のタブレット学習

家庭での感情コントロールと勉強サポートの方法

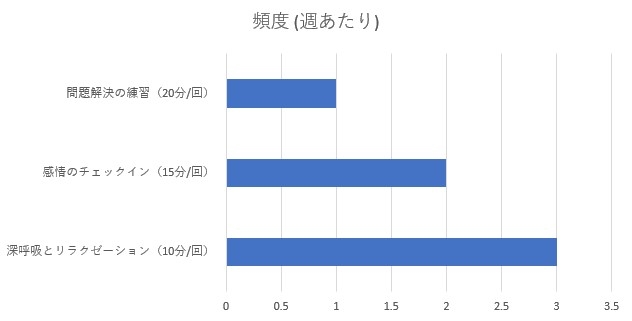

親子でできる感情コントロールの練習

発達障害を持つ中学生の感情コントロールをサポートするために、

親子で一緒に練習することが効果的です。

たとえば、日常生活の中で感情が高ぶりそうな場面を想定し、その際の対処方法を親子で話し合い、練習することが有効。

これにより、子どもは感情が高まったときに冷静に対応するスキルを身につけることができます。

また、親が率先して冷静な対応を見せることで、子どももその姿を模範とするようになります。

家庭環境を整えて学習の質を向上させる

家庭環境を整えることは、発達障害を持つ中学生の感情

コントロールと学習の質を向上させるために重要です。

たとえば、静かで落ち着いた学習スペースを確保し、勉強に集中できる環境を作ることが大切。

また、家庭内でのルールやスケジュールを明確にし、子どもが安心して日々の生活を送れるようにすることも効果的です。

さらに、家庭内でのコミュニケーションを円滑に保つことで、子どもが感情のコントロールに困ったときに、すぐに親に相談できる環境を整えてみてください。

感情を安定させるための親のサポートと役割

| サポート方法 | 具体例 |

| 感情の整理手助け | 冷静に話を聞く |

| 成功体験の認識 | 小さな成果を褒める |

| 自己肯定感の促進 | 努力を認めて励ます |

発達障害を持つ中学生の感情を安定させるために、親のサポートは欠かせません。

親が子どもの気持ちに寄り添い、感情が高ぶったときに適切なサポートを

提供することで、子どもは安心感を得ることができます。

具体的には、子どもが感情を抑えられなくなったときに冷静に話を聞き、感情を整理する手助けをすることが大切。また子供が成功体験を積むことで自信を持てるよう、日々の小さな成果を認め、褒めることも重要です。

これにより子供は自己肯定感を高め、感情のコントロールがしやすくなります。

感情コントロールが学習に与えるポジティブな効果

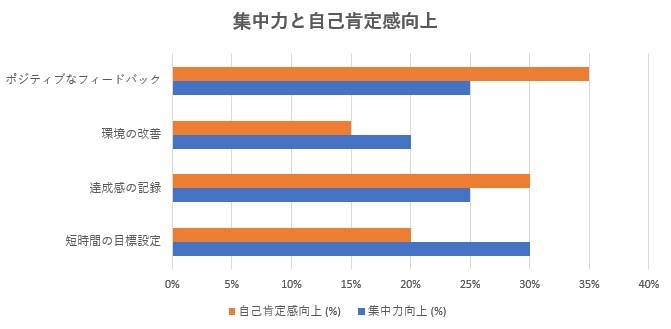

集中力と自己肯定感の向上

感情をコントロールするスキルを身につけた発達障害を持つ中学生は、

学習において多くのポジティブな効果を得ることができます。

まず、感情の安定がもたらす最大の効果は集中力の向上。

感情が安定していると外部からの刺激に左右されにくくなり、勉強に集中しやすくなります。これにより、複雑な問題にも落ち着いて取り組むことができ、学習効果が高まります。

また、感情をうまくコントロールできた成功体験は子どもの自己肯定感を高め、さらに学習への意欲を引き出すことにつながります。

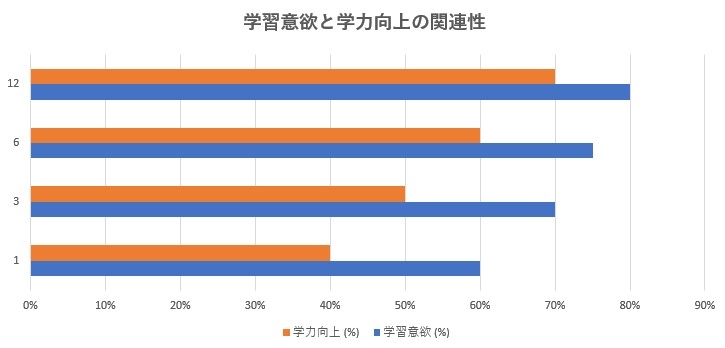

学習意欲の持続と長期的な学力向上

感情コントロールのスキルを習得すると、学習意欲の持続が期待できるようになります。

発達障害を持つ中学生が感情の爆発に悩むことなく、勉強に前向きに取り組むことができるようになると、学習に対するモチベーションが持続します。

これにより短期的な成果にとどまらず、長期的な学力向上が期待できます。

継続的に学習に取り組むことで、基礎的な学力が確実に定着し、進路選択の幅が広がることにもつながります。

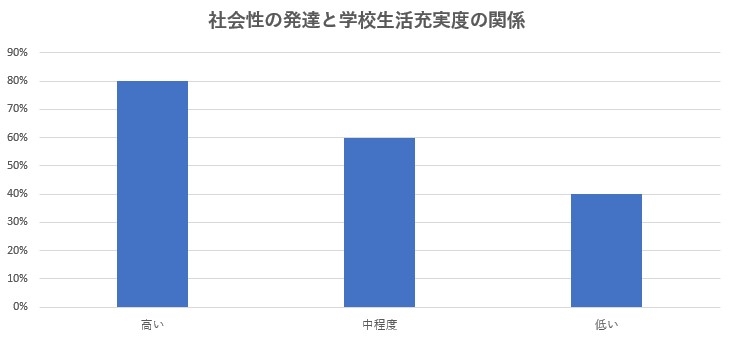

社会性の発達と学校生活の充実

感情コントロールができるようになると、学習面だけでなく、社会性の発達にも良い影響を与えます。

感情の安定により、クラスメートや教師とのコミュニケーションが円滑になり学校生活が充実。

とくに発達障害を持つ中学生にとっては、感情の爆発による対人関係のトラブルを避けることができ、友人関係の構築や維持がしやすくなります。

これにより学校での居心地が良くなり、さらに学習に集中できる環境が整います。

発達障害中学生の感情コントロールを支えるために親ができること

一貫性のあるサポートと共感の重要性

| サポート方法 | 具体例 |

| 安定した態度 | 冷静な対応、感情の理解 |

| 共感の表現 | 努力を認め、感情に寄り添う |

発達障害を持つ中学生が感情コントロールのスキルを向上させるためには、親の一貫性のあるサポートと共感が非常に重要です。

親が感情的に安定した態度で接し、子供に対して理解を示すことで安心感を得ることができます。

例えば、子どもが感情的になったときに冷静に対応し、その感情の裏にある原因を理解しようと努めることで子どもは自分の感情を受け入れ、コントロールする力を身につけることができます。

また、親が子どもの努力を認め共感を示すことで、子どもは自己肯定感を高め、学習に対する意欲も向上します。

家庭内でのルール設定とその徹底

| ルール設定の徹底度 | 学習効率 (%) |

| 高い | 75% |

| 中程度 | 50% |

| 低い | 30% |

家庭内での明確なルール設定は、発達障害を持つ中学生の感情コントロールに役立ちます。

日常生活におけるルールを明確にし、子どもがそのルールに従って

行動できるようサポートすることが重要です。

たとえば勉強時間や休憩時間、リラックスする時間をあらかじめ決めておくことで、子どもは安心して日々の生活を送ることができます。

また、ルールに従った行動ができた場合には積極的に褒めることで、子どもの自信を高め、感情コントロールがより容易になるよう支援します。

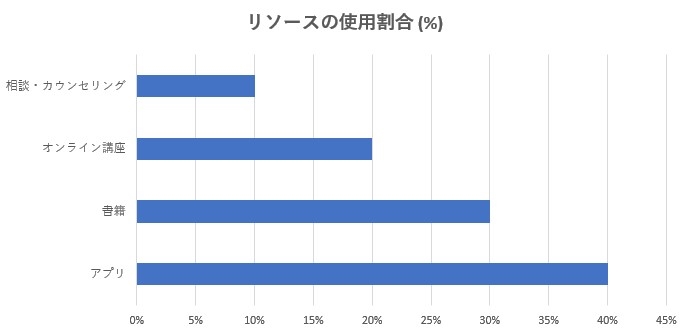

感情コントロールに役立つリソースの活用

発達障害を持つ中学生が感情コントロールを学ぶためには、

専門的なリソースを活用することも効果的です。

心理カウンセラーや特別支援教育の専門家からの指導を受けることで、子どもは自分の感情を理解し、適切にコントロールする方法を学ぶことができます。

また、感情コントロールを助けるための書籍やアプリ、オンラインプログラムなども活用することで、子どもは家庭でも継続して学ぶことができます。

親もこれらのリソースを積極的に利用し、子どもが感情コントロールに困ったときに適切にサポートできるよう準備しておくことが大切です。

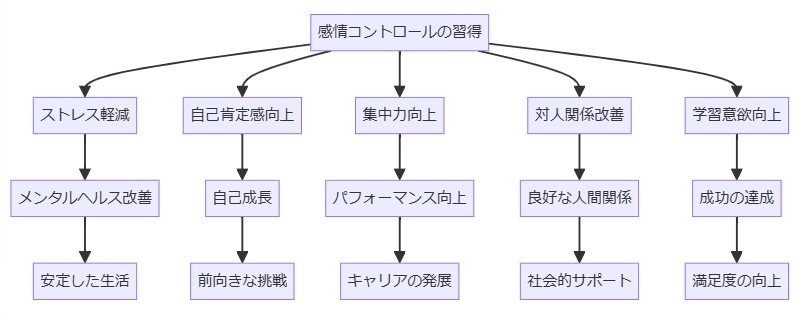

まとめ:感情コントロールを身につけることで広がる未来

発達障害を持つ中学生が感情コントロールを身につけることは、学習面だけでなく、社会生活全般において大きなプラスの影響をもたらします。

感情が安定することで、集中力が向上し、自己肯定感が高まり、長期的な学力向上が期待できるだけでなく、学校生活や人間関係にも良い影響が及びます。

親としては、子供が感情をうまくコントロールできるよう共感を持って一貫したサポートを提供し、必要なリソースの積極活用が重要です。

子どもが感情コントロールのスキルを習得することで、自信を持って未来に向かって進んでいけるよう、家庭と学校が一丸となって支援していきましょう。