発達障害のある中学生にとって、勉強に集中することは大きな課題。とくに「どこから手をつけたらいいのか分からない」「途中で気が散ってしまう」といった悩みは少なくありません。

そこで有効なのが「視覚支援学習」。見える形で情報を整理することで、理解しやすさや集中力が大きく変わります。

本記事では、家庭でもすぐに取り入れられる視覚支援学習法を5つご紹介し、さらに実践を後押しするおすすめの通信教育も解説します。

なぜ発達障害の中学生に視覚支援学習が有効なのか

ここでは、なぜ発達障害の中学生に視覚支援学習が効果的なのかを、具体的に解説していきます。

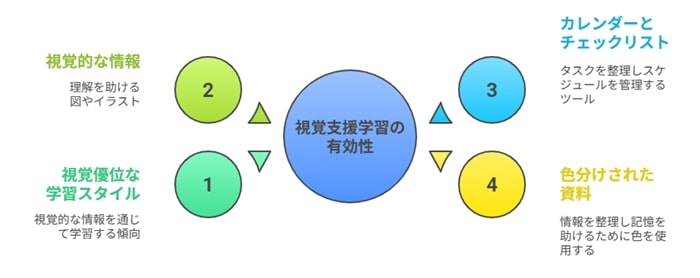

視覚優位な子どもの特性を活かす

発達障害のある中学生には、言葉よりも「視覚的な情報」のほうが理解しやすい傾向を持つ子が多くいます。これは「視覚優位」と呼ばれる学習スタイルです。

黒板の文字や口頭の説明だけでは理解が難しい場面でも、図やイラスト、色分けされた資料などを使えばスムーズに理解できます。

例えば、学習スケジュールをただ口で伝えるのではなく、カレンダーやチェックリストとして「見える形」にすると、子どもは次に何をすればよいのかを直感的に把握できます。

こうした工夫は、記憶の定着や勉強の効率化にもつながるものです。

| 学習スタイル | 特徴 | 効果的な支援方法 |

|---|---|---|

| 聴覚優位 | 耳からの情報を理解しやすい | 口頭説明や音声教材が有効 |

| 視覚優位 | 目で見た情報を理解しやすい | イラスト、色分け、図解、チェックリスト |

「見える化」が集中力アップにつながる理由

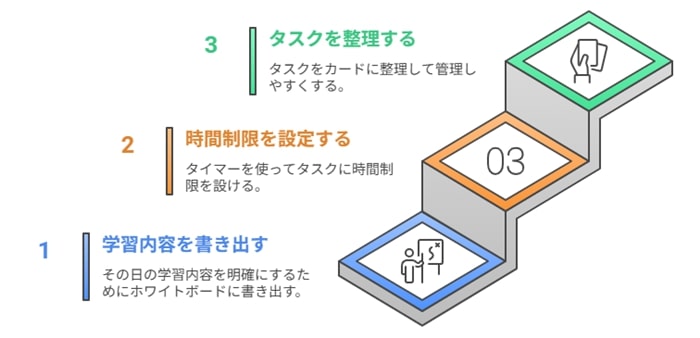

発達障害の中学生にとって、勉強の流れが曖昧だと「どこまでやればいいのか分からない」「何から手をつければいいのか迷う」といった不安が集中の妨げになります。そこで重要なのが「見える化」です。

学習内容や手順を視覚的に整理することで、やるべきことが一目で分かり、安心して取り組める環境が整います。

例えば、課題を細かく分けて「ステップごとにチェックを入れる」だけでも、達成感を味わいやすくなり、次の課題への集中力が高まります。

- 今日の学習内容をホワイトボードに書き出す

- タイマーを使って「見える時間制限」を設ける

- やるべき課題を1枚のカードごとに整理する

このような小さな工夫が、発達障害の中学生にとって大きな安心感となり、結果的に勉強への集中を持続させる力となります。

発達障害の中学生が集中できる視覚支援学習法5選

発達障害の中学生が勉強に集中するためには、目で見て理解できる「視覚支援学習」を取り入れることが効果的。ここでは家庭でも簡単に実践できる5つの方法を紹介します。

どれも特別な教材を用意しなくても始められる工夫ばかりなので、ぜひ取り入れてみてください。

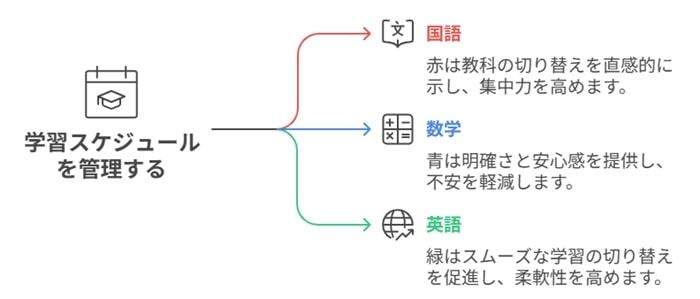

学習スケジュールを色分けカレンダーで管理

発達障害の中学生にとって時間の見通しが立たないと不安になり、集中が続きにくくなります。そこで有効なのが「色分けカレンダー」です。

教科ごと色を決めて学習予定を書き込むことで、一目で「今日は何をするのか」が分かりやすくなります。

例えば、国語は赤、数学は青、英語は緑と色を決めておけば、言葉で説明するよりも直感的に理解できます。とくに一週間単位で予定を見せると、安心して学習に取り組むことが期待できます。

| 教科 | 色分け例 | メリット |

|---|---|---|

| 国語 | 赤 | 教科の切り替えが一目で分かる |

| 数学 | 青 | 予定が明確で安心感が持てる |

| 英語 | 緑 | 見やすく勉強の切り替えがスムーズ |

チェックリストで学習の見通しを持たせる

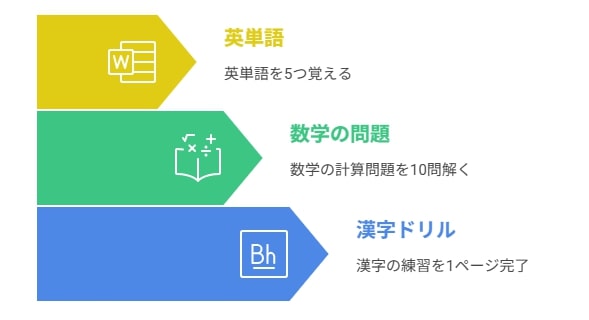

発達障害の中学生は、やるべきことが曖昧だと集中が途切れやすくなります。そこで役立つのが「チェックリスト」です。

学習内容を小さなステップに分け、終わるごとにチェックを入れることで、達成感を味わいながら勉強を進められます。

- 「漢字ドリルを1ページ解く」

- 「数学の計算問題を10問解く」

- 「英単語を5つ覚える」

このように小分けにすることで「終わった!」という実感が積み重なり、自信や集中力アップにつながります。

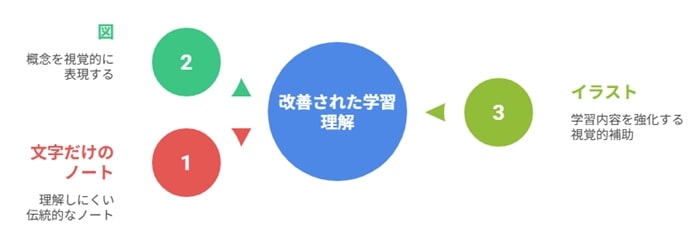

図やイラストを活用したノート術

発達障害の中学生にとって文字だけのノートは理解しにくい場合も。そこでおすすめなのが「図やイラストを取り入れたノート術」です。

視覚的な情報を加えることで、学習内容を整理しやすくなり、思考の流れも見やすくなります。

例えば、歴史の授業では年表を絵やアイコンで表現したり、理科では実験の手順をイラストにまとめたりすることで、記憶に残りやすくなります。

タイマーや視覚的カウントダウンで集中をサポート

「あとどれくらいで終わるのか」が分からないと、発達障害の中学生は不安になり集中が途切れがちです。そこで役立つのが「タイマー」や「カウントダウン表示」です。

残り時間を目で見て確認できるようにすると、安心して課題に取り組めます。

とくに「15分間だけ集中する」など、短い時間を区切って取り組むと効果的。デジタルタイマーやアプリを活用して、視覚的に時間の流れを把握させてあげてみてください。

学習環境を整理する「視覚的ルール設定」

発達障害の中学生が勉強に集中するには、学習環境そのものを「見える形」で整理しておくことが大切です。

例えば、机の上に使う教材だけを置く、必要な文房具をトレーごとに分けて配置するなど、ルールを決めて視覚的に分かりやすくします。

さらに「机の左側は終わった課題、右側はこれからの課題」と置き場所を分けるだけでも、学習の流れが明確になり集中力が持続します。

- 机の上を整理整頓して教材を限定する

- トレーやボックスを使い分けて「見える収納」にする

- 課題の位置を左右に分けて進行状況を把握する

こうした「視覚的ルール設定」は、学習習慣の定着にも役立ちます。

家庭で取り入れやすい通信教育の活用

発達障害の中学生にとって、家庭学習を継続することは大きな課題。そこで役立つのが「視覚支援に対応した通信教育」の活用です。

通信教育は自分のペースで進められるうえに、デジタル教材を使うことで「見える学習」を実現できます。

ここでは、視覚支援に強い教材の特徴と、当サイトがおすすめする通信教育の活用法を紹介します。

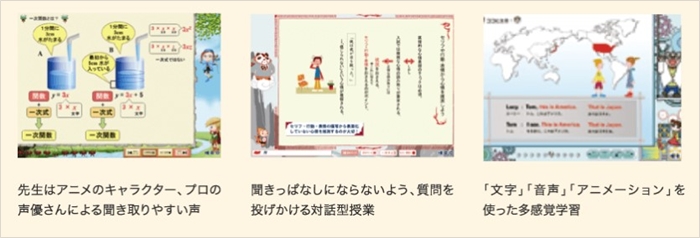

視覚支援に対応したデジタル教材の特徴

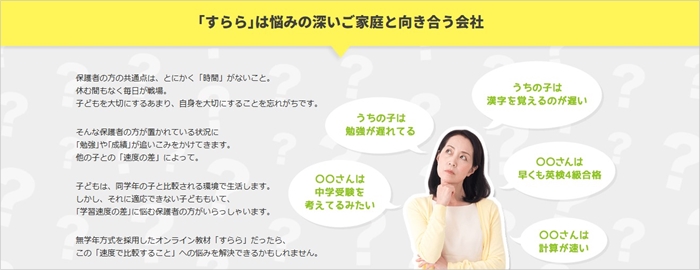

デジタル通信教材「すらら」の例

デジタル通信教材「すらら」の例

発達障害の中学生が取り組みやすい通信教育には、共通する特徴があります。

とくに視覚支援学習に対応したデジタル教材は、子どもの集中力を引き出すために有効です。

| 特徴 | 内容 | メリット |

|---|---|---|

| 動画やアニメーション | 難しい概念をイラストや映像で解説 | 耳だけでなく目から理解できるので定着しやすい |

| 色や図形を使った解説 | 教科ごとに色分け、図解で整理 | 見やすく直感的に理解できる |

| ステップごとの学習設計 | 小さな単元に分けて進行 | 「できた!」という達成感を味わいやすい |

| インタラクティブ機能 | 選択式やミニゲームで理解度を確認 | 楽しみながら学習できる |

このように、デジタル教材は「見える化」を意識した設計になっているため、発達障害の中学生が苦手意識を持ちやすい勉強に対しても、安心して取り組めるサポートとなります。

当サイトおすすめの通信教育紹介と活用法

発達障害の中学生に合った通信教育を選ぶポイントは「視覚的に分かりやすい教材であること」「親のサポートが負担にならないこと」です。

当サイトで紹介している通信教育の多くは、この2点を満たしているため、安心して家庭学習に取り入れることが期待できます。

- 動画や図解が豊富で、難しい内容も視覚的に理解しやすい

- 自動採点や進捗管理機能があり、親が細かくチェックしなくてもよい

- ステップごとに進む設計で「勉強が苦手」という気持ちを和らげる

親御さんがつきっきりでサポートしなくても、発達障害の中学生がマイペースで学べるのが大きな魅力。

さらに、視覚支援がしっかり組み込まれているため集中しやすく「分かった!」という感覚を積み重ねることが可能になります。

通信教育は家庭学習の不安を減らすと同時に、子どもが自信を持って勉強に取り組むための心強い味方となります。ぜひ視覚支援に対応した教材を選び、家庭での学習に取り入れてみてください。

✅ デジタル教材すららのレビューはこちら。

まとめ

発達障害の中学生にとって、勉強に集中することは大きな課題ですが、視覚支援学習を取り入れることでそのハードルを大きく下げることが期待できます。

本記事では、カレンダーやチェックリスト、図やイラスト、タイマー、そして学習環境の整理といった5つの方法を紹介しました。これらの工夫はすべて「見える化」によって安心感を与え、集中力を高めることを目的としています。

さらに、視覚支援に対応した通信教育を家庭に導入することで、親の負担を軽減しながら子どもが自分のペースで学習を進められる環境を整えることが可能。発達障害の中学生に合った教材を選ぶことは、学習意欲や自信の回復にも直結します。

視覚支援学習と通信教育を組み合わせることで、無理なく継続できる学習習慣が身につき、将来に向けた学力の土台づくりにもつながります。

親御さんも一緒に工夫を楽しみながら、安心できる学習環境を整えてあげてください!