ゲームは中学生にとって身近な娯楽ですが、発達障害のある子供の場合、依存のリスクが高まることがあります。

「うちの子、勉強もせずにずっとゲームばかり…」と悩む親御さんも多いのではないでしょうか。

本記事では発達障害の中学生がゲーム依存に陥りやすい理由と、その対処法について具体的に解説します。

ゲームを完全に禁止するのではなく、適切な距離を保ちつつ自立につなげる方法をご紹介します。

Contents

発達障害の中学生がゲーム依存に陥りやすい理由

発達障害のある中学生がゲーム依存に陥ってしまうことは、決して珍しいことではありません。

保護者の方が「どうしてうちの子はこんなにゲームに夢中なんだろう…」と悩む背景には、発達障害特有の認知特性や感覚の違いがあります。

ここでは、発達障害の中学生がゲーム依存に陥りやすい理由を、わかりやすく解説します。

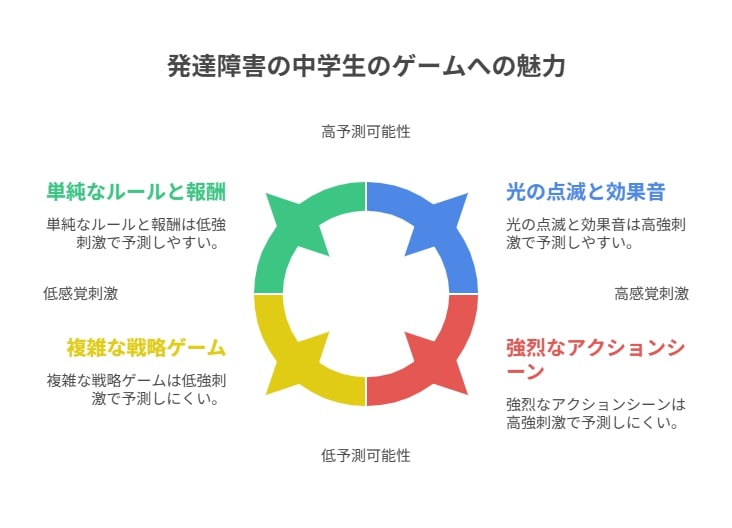

感覚刺激への強い反応

発達障害の中学生の多くは、視覚や聴覚への感覚刺激に対して敏感、または鈍感といった特性を持っています。

ゲームの中では、音や映像が強く刺激されるため、それが心地よく感じられ、つい夢中になってしまうものです。

- 光の点滅や効果音に安心感を持つ

- 現実よりも予測しやすい刺激の繰り返しが心地よい

- 単純なルールと即時の報酬(ポイントや称号)に惹かれる

このような傾向が、ゲーム依存に発展しやすい土台になっていることがあります。

切り替えが苦手な特性

発達障害の中学生は、ひとつの活動から別の活動へと移る「切り替え」が苦手です。これによりゲームを一度始めるとやめられなくなり「あと5分だけ」が1時間にもなってしまうことがあります。

| 行動 | 発達障害の傾向 | ゲーム依存に与える影響 |

| 学習から遊びへの切り替え | 切り替え困難 | 学習に戻れず遊びが継続 |

| 決まったルーチンの変更 | 不安・パニック | ゲームの世界に逃避 |

| 時間制限の理解 | 抽象的な指示が苦手 | ルールの継続が難しい |

このように、発達障害の特性がゲーム依存を助長してしまう場面は少なくありません。

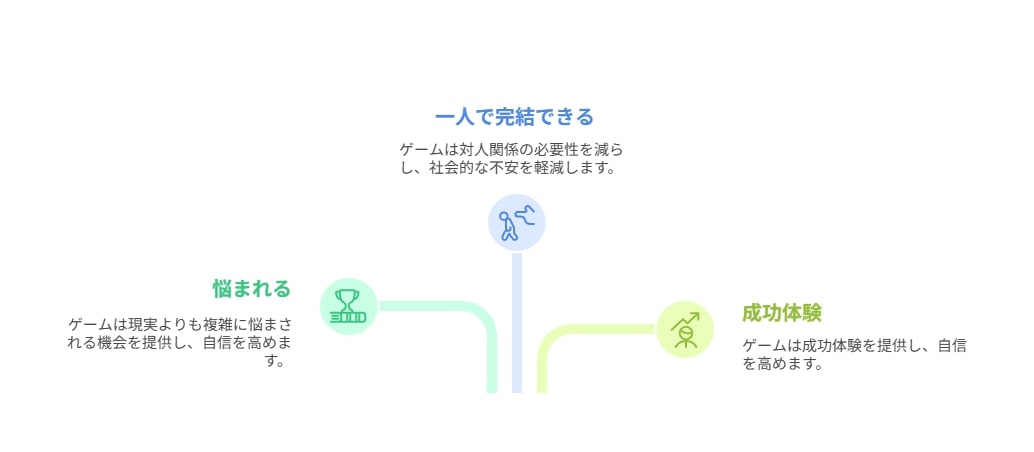

現実よりゲーム内で安心感を得られる

発達障害の中学生は、学校生活や人間関係でストレスを感じやすい傾向があります。

そのため、ルールが明確で失敗しても責められず、自分のペースで進められるゲームの世界に安らぎを感じやすいものです。

たとえば以下のような理由で、現実よりもゲームを好む傾向が強まります。

- 学校では怒られてばかりでも、ゲームでは褒められる

- 対人関係が苦手でも、ゲーム内では一人で完結できる

- 勉強よりも成功体験を得やすい

こうした背景を理解することは、ゲーム依存に悩む発達障害の中学生に寄り添った支援の第一歩です。

発達障害のある中学生にとってゲームは「安心できる世界」であることも多いため、無理に取り上げるよりも「なぜ夢中になるのか」を理解する視点が大切です。

親が気づくべきゲーム依存のサイン

発達障害のある中学生がゲーム依存に陥ると、日常生活の中にいくつかの「サイン」が現れます。

親御さんが早めにその兆候に気づくことで、深刻な依存状態になる前に対応が可能になります。

ここでは、発達障害の中学生に見られやすいゲーム依存のサインをわかりやすくご紹介します。

日常生活への支障(睡眠・食事など)

.jpg)

ゲーム依存が進行すると、まず現れるのが日常生活への影響です。

特に睡眠不足や食事時間の乱れは、発達障害のある中学生にとって、生活全体のリズムを大きく崩す原因になります。

- 夜遅くまでゲームをして寝不足になる

- 朝起きられず登校に遅れる、または欠席が増える

- 食事をしない、あるいは食べながらゲームを続ける

- 風呂や歯磨きなど生活習慣の放棄

発達障害のある子供は、ルーチンを守ることで安心感を得る傾向があります。

だからこそ、このような基本的な生活が乱れてきたら、ゲーム依存を疑うサインといえるでしょう。

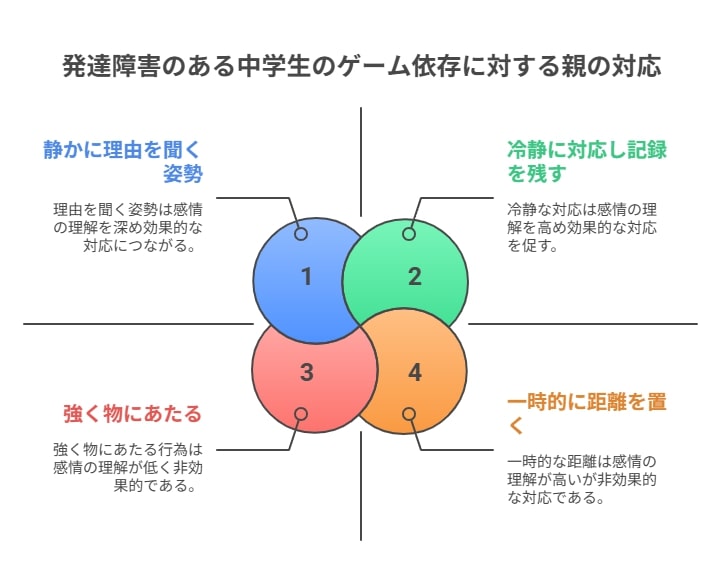

イライラや暴言、暴力の増加

ゲームをやめるように促したときに、イライラした態度を見せたり、暴言や暴力が出たりするようであれば、それはゲーム依存が進行しているサインかもしれません。

発達障害のある中学生は感情のコントロールが難しく、ストレスに対して極端な反応を示すことがあります。

| 行動の変化 | 考えられる背景 | 親の対応ポイント |

| 強く物にあたる | やめさせられたことへの怒り | 静かに理由を聞く姿勢 |

| 乱暴な言葉づかい | ストレスの発散先がゲーム | 一時的に距離を置く |

| 親やきょうだいへの攻撃 | 過度な感情の爆発 | 冷静に対応し記録を残す |

こうした行動を叱りつけるだけでは逆効果になることもあります。

まずは発達障害による感情の未熟さを理解し、冷静に受け止めることが大切です。

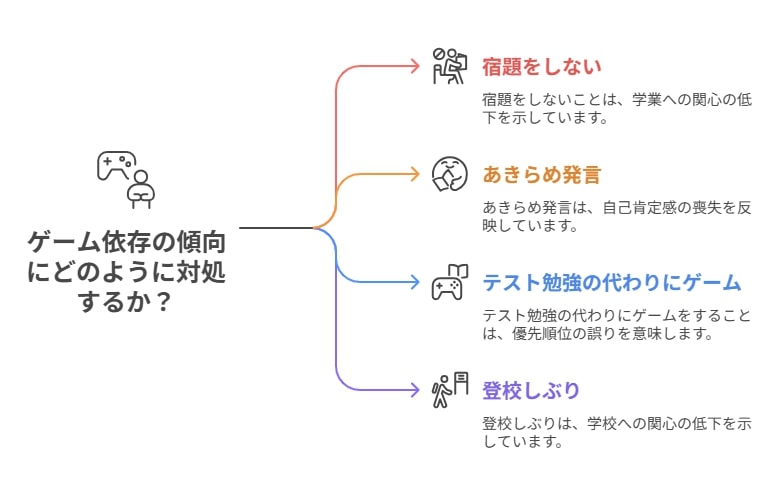

学校や勉強への関心低下

ゲーム依存が進むと、中学生にとって本来大切なはずの学校生活や勉強への関心が薄れていきます。

発達障害のある子供の場合、もともと学習に困難を感じていることもあり、「できる感覚」が味わえるゲームへと傾きやすい傾向があります。

次のような行動が見られる場合は注意が必要です。

- 宿題や予習をまったくやらない

- 「どうせやっても無理」とあきらめ発言が増える

- テスト勉強の代わりにずっとゲーム

- 登校しぶりや不登校の兆候が見られる

このような状態が続くと、学力の低下だけでなく自己肯定感の喪失にもつながります。

発達障害の特性を理解した上で、本人の「できた!」を少しずつ取り戻す支援が必要です。

ゲーム依存のサインは「目に見える行動の変化」がヒントになります。いつもと違う様子に気づいたら、叱るよりも「どうしたの?」と声をかけることが第一歩です。

ゲーム依存に対して親ができる具体的な対応策

発達障害のある中学生がゲーム依存になってしまったとき、親として「どう接すればいいのかわからない」と悩むことは珍しくありません。

強制的にゲームをやめさせようとすれば、逆に反発や不安を招いてしまうことも。

発達障害の特性を理解したうえで、中学生本人の気持ちに寄り添った対応がとても大切です。

ここでは、家庭でできるゲーム依存への対応策を具体的にご紹介します。

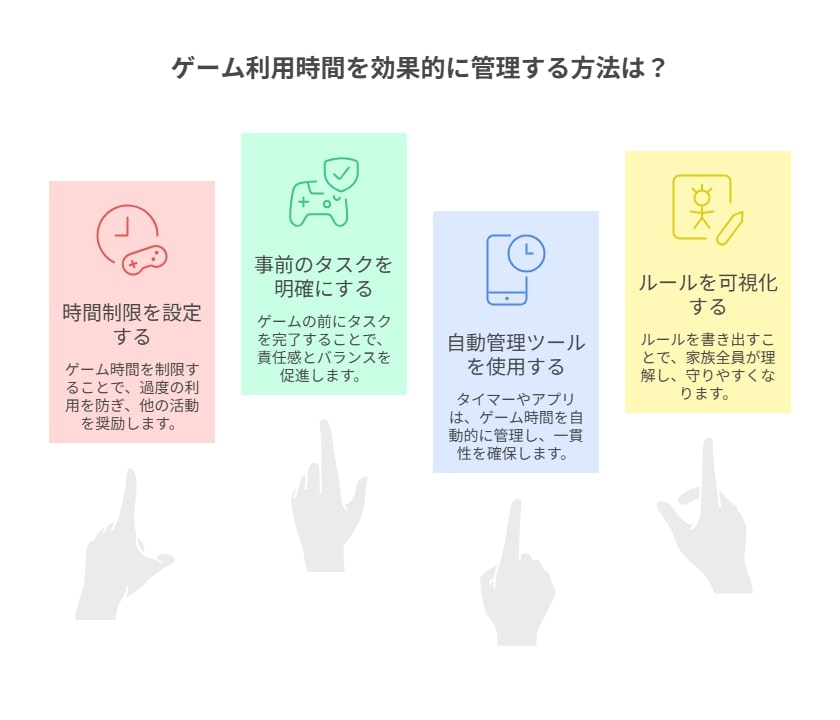

ゲーム時間のルールを一緒に決める

発達障害のある中学生は、「突然やめろ」と言われても対応が難しい傾向があります。

だからこそ、親が一方的にルールを押しつけるのではなく、本人と話し合ってゲームの利用時間を決めることがポイントです。

以下のようなルール設定がおすすめです。

- 1日のゲーム時間は〇時間以内(例:1.5時間)

- ゲームの前にやるべきこと(宿題・食事など)を明確にする

- タイマーやアプリで自動管理する

- ルールは紙に書いて可視化し、家族みんなで守る

ゲーム依存を改善するには、「守れた」「うまくできた」という達成感が本人にとっての自信になります。

代替行動(運動・趣味)を用意する

を用意する.jpg)

ゲームが唯一の楽しみになっていると、他のことに興味を持てなくなりゲーム依存が深まります。

発達障害の中学生には、本人が得意なことや関心を持てそうな「代わりの行動」を見つけてあげることが大切です。

| 代替行動の種類 | 期待される効果 | おすすめ例 |

| 運動 | エネルギー発散・睡眠改善 | 散歩、トランポリン、卓球 |

| 手先を使う趣味 | 集中力UP・成功体験 | 工作、LEGO、プラモデル |

| 学習と遊びの融合 | 遊びながら学べる | プログラミング教材、クイズ系アプリ |

発達障害の特性に合った「のめり込みやすい活動」を見つけることが、中学生本人の世界を広げる第一歩になります。

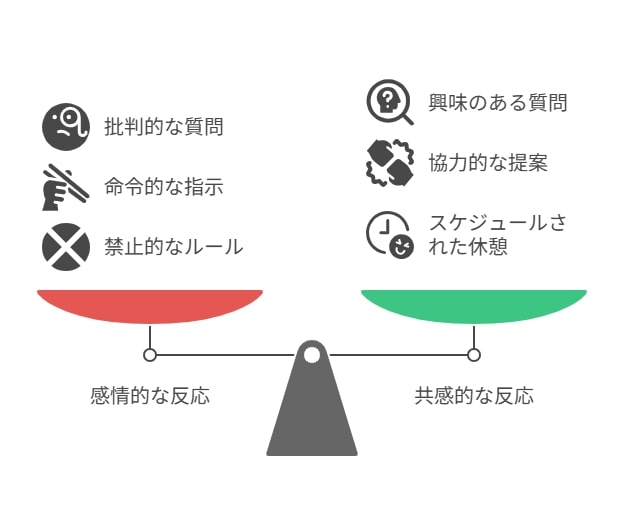

否定ではなく「共感」から始める会話

ゲーム依存について注意する場面では、「なんでまたやってるの!」「いい加減にしなさい!」と感情的になりがちです。

しかし発達障害のある中学生には、まず気持ちを受け止めてもらうことで、安心感を持ちやすくなります。

会話の工夫ポイント

- 「またやってるの?」 → 「楽しいゲームだね、今どこまで進んだの?」

- 「もうやめなさい」 → 「そろそろ一緒に決めた時間だね。どう終わろうか?」

- 「ゲーム禁止!」 → 「少し休んで、あとでまたできる時間をつくろうか」

強制よりも「共感」が基本です。

発達障害の中学生が心を開くには、親との信頼関係が土台となります。

専門家や支援機関の活用

家庭だけで対応しきれない場合は、ゲーム依存の理解がある専門家や支援機関を頼ることも大切です。

発達障害の特性を理解しているプロのサポートを受けることで、中学生本人にも無理のない改善が期待できます。

利用できる支援の例

- 発達障害支援センター

- 児童精神科・思春期外来

- スクールカウンセラー

- 福祉サービス(放課後等デイサービスなど)

「うちだけが大変なんじゃないか」と思い詰める必要はありません。

相談することで、見えてくる解決の糸口もたくさんあります。

![]()

ルールを決めるときは親だけで決めず、必ず中学生本人と一緒に話し合うことで納得感が生まれ、ルールが守られやすくなります。

通信教育やICT学習を利用したリズムの再構築

発達障害のある中学生がゲーム依存から抜け出すためには、生活リズムの再構築がとても重要です。

ただ単にゲームを制限するだけでは逆効果になることもあります。そこで活用したいのが、通信教育やICT(情報通信技術)を使った学習です。

これらをうまく取り入れることで、自然に学習習慣が身につき、ゲーム依存を防ぎやすくなります。

ゲーム感覚の学習ツールを活かす

発達障害のある中学生は、強い興味を持つ分野には集中力を発揮しやすい特性があります。ゲーム依存が気になる場合、その「ゲーム感覚」を逆手に取り、学習に活かすことがポイントです。

おすすめのICT教材のタイプ

- アバターやポイント制度でモチベーションを保てる教材

- 問題ごとに即時フィードバックがあるインタラクティブ教材

- 自分のペースで学習できるステップ式学習コンテンツ

たとえば「すらら」や「スタディサプリ」などの教材では、クイズ形式で進む設計が多く、発達障害の中学生でもストレスを感じにくく取り組めます。

ゲーム依存からの切り替えとしてもスムーズです。

家庭内での「学習と遊び」の境界づけ

ゲーム依存が進むと、家の中で遊びと学習の境界が曖昧になりがち。特に発達障害のある中学生は、時間の感覚や活動の切り替えが苦手なため明確なルールづくりが必要です。

| 学習時間 | 遊び時間 | サポートの工夫 |

| タイマーを使って25分集中 | 学習後に15分ゲームOK | 「学習→報酬」の習慣を意識 |

| 午前中に通信教育を固定 | 午後に自由時間を設定 | 毎日同じリズムを繰り返す |

| 学習スペースを決める | ゲームは別の部屋で | 視覚的に空間を分ける |

このように生活の中に「学ぶ時間」と「遊ぶ時間」の区別を明確にすることで、発達障害の特性に合った習慣づくりができ、ゲーム依存を防ぐ手助けになります。

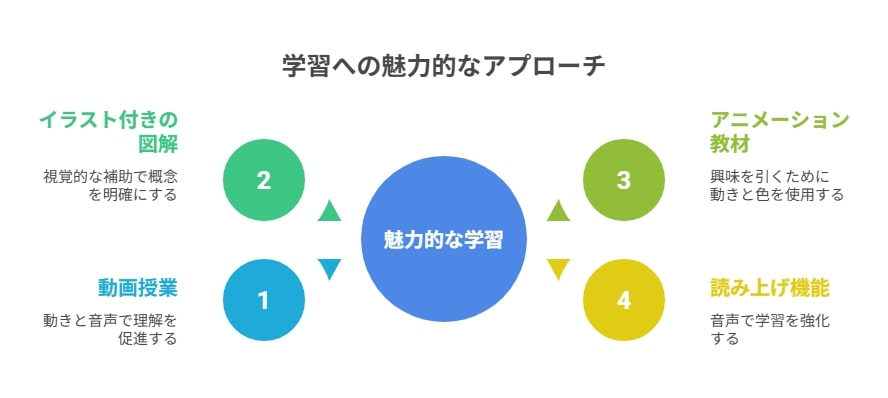

視覚的・聴覚的な支援教材の活用

発達障害の中学生には、文字だけの説明よりも視覚や音声を使った教材の方が理解しやすいことがあります。

ゲーム依存の傾向がある子でも、好奇心を刺激されて取り組みやすくなるのが特徴です。

活用したい教材のタイプ

- 動画授業(動きと音声で理解しやすい)

- イラストつきの図解やアニメーション教材

- 読み上げ機能付きの問題集

特に通信教育では、感覚刺激を意識した教材設計が進んでおり、学習に対して前向きな気持ちを育てやすくなっています。

ゲームとの「同じような楽しさ」が得られるため、ゲーム依存からの脱却に大きな役割を果たします。

ICT教材を選ぶときは「学ぶことが楽しい」と感じられる設計かどうかをチェック。ゲームに近い感覚の教材ほど、学習リズムが整いやすくなります。

ゲーム依存と向き合うために大切な親の心構え

発達障害のある中学生がゲーム依存になってしまったとき、親としては「なんとかやめさせなければ」と焦りがち。しかしまず大切なのは、子どもと向き合うための「心構え」を整えることです。

ゲーム依存は単なる悪習慣ではなく、背景に発達障害の特性や心のサインが隠れていることもあります。

親が適切な姿勢で接することで、子どもも少しずつ変化していきます。

完璧を求めず小さな変化を喜ぶ

発達障害のある中学生にとって、習慣の切り替えや行動の修正はとても時間がかかるものです。ゲーム依存のように深く根付いた行動を完全にやめさせるのではなく、

「今日はゲーム時間を5分短くできた」「自分からやめると言えた」

など、小さな前進を一緒に喜ぶ姿勢が大切です。

- 完璧を目指すよりも「段階的な改善」を意識

- 行動の変化を見逃さずに言葉でほめる

- 「できたことリスト」をつけて成長を見える化

ゲーム依存の改善には時間がかかります。

焦らず、寄り添いながら一歩ずつ進んでいきましょう。

「やめさせる」より「関わり方」を見直す

発達障害のある中学生がゲーム依存に陥る背景には、ストレスや不安、自己肯定感の低さなどが潜んでいることもあります。親が「やめなさい!」と強制するだけでは、かえって関係が悪化してしまうことも。大切なのは、ゲームを軸にした「子どもとの関わり方」を見直すことです。

| NG対応 | 見直しのヒント |

| 「いいかげんにやめなさい!」 | 「そろそろ約束の時間だね」と冷静に伝える |

| 「勉強しないならゲーム禁止!」 | 「先に勉強したら10分だけ遊ぼう」と交換条件にする |

| 「こんな子に育てた覚えはない」 | 「あなたの頑張りもわかってるよ」と認めて寄り添う |

ゲーム依存の解決は「やめさせる」ことではなく、「信頼関係を取り戻す」こと。

会話と関係性が変われば、子どもの行動も少しずつ変化していきます。

孤立せず、専門機関や支援団体とつながる

発達障害のある中学生のゲーム依存に悩むご家庭は、決して少なくありません。一人で抱え込むのではなく、専門機関や支援団体とつながることで安心して対応できるようになります。

利用できる外部リソースの例

- 発達障害者支援センター

- 児童精神科・思春期外来

- スクールカウンセラー

- 発達障害の保護者向けオンラインコミュニティ

- ゲーム依存支援団体(例:日本ゲーム障害支援センター)

外部とのつながりを持つことで、「うちだけが大変なのでは」と思い詰めずにすみます。

専門家の知識や他の親御さんの経験は、きっと大きな力になります。

完璧な解決を目指すより「今日は5分短くできたね」と小さな変化を認めてあげることで、子どもも前向きな気持ちになっていきます。

まとめ

発達障害のある中学生がゲーム依存に陥る背景には、特性ゆえの理由があります。

大切なのは、ゲームを一方的に禁止するのではなく、子供の心に寄り添いながら適切な支援やルールを整えることです。

家庭だけで抱え込まず、必要であれば専門家の力を借りながら、少しずつ日常を整えていきましょう。

ゲームと上手につき合うことで、学習や生活全体の改善にもつながります!!!