発達障害の中学生を持つ親として、塾選びは「子供が続けられるか」が一番の不安。

そこで本記事では「発達障害,中学生,塾比較」をキーワードに、単なるおすすめリストではなく‥‥

- 発達特性別に合う塾タイプ

- 体験授業で親が見るべき観察チェックシート

- 塾を決めたあとに使える3か月KPI(進捗の見える化)

――を具体テンプレ付きで解説します。

読めば「何を重視して、何を聞くべきか」がすぐ分かり、迷いが消えます。

この記事で得られること

- 発達障害(ADHD/ASD/SLD)別に“合う塾タイプ”がわかる

- 体験授業で親が使える15項目のチェックシートがダウンロード可能(本文内テンプレあり)

- 継続できるかを見切るための費用対効果・通塾負担の判断軸

- 塾決定後の3か月KPI(出席率・宿題実行率・小テスト差分・ストレス自己評価)で改善を追う方法

Contents

結論より

発達障害を持つ中学生の塾選びで最も重要なのは「継続できる環境」を優先すること。費用や実績だけで決めると、通えなくなったときに時間とお金が無駄になりがちです。

本記事は発達障害、中学生、塾比較の視点で、まず何を優先して判断すべきかを端的に示します。

親御さんが体験授業や面談の場で「今すぐ確認すべきポイント」が明確になります。

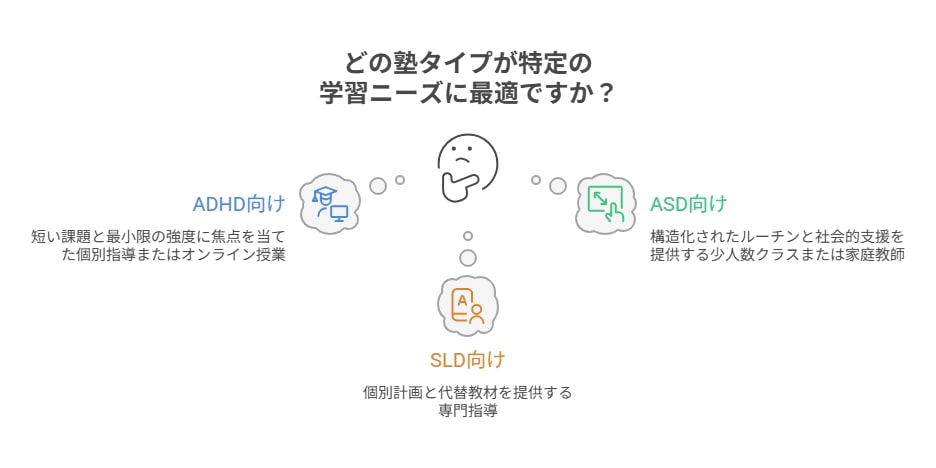

最短結論 — どの塾タイプが誰に向くか(ADHD/ASD/SLD別)

下の表は代表的な特性ごとに「実際に通いやすく結果が出やすい塾タイプ」の目安です。あくまで出発点として捉え、体験授業での観察結果と照らし合わせて最終判断してください。

| 発達障害タイプ | おすすめ塾タイプ | 選ぶ際の具体的なチェック項目 |

|---|---|---|

| ADHD | 個別指導/短時間集中のオンライン授業 |

|

| ASD | 少人数制/家庭教師/療育と連携する形 |

|

| SLD(学習障害) | 個別専門指導/基礎に戻れる塾 |

|

発達障害タイプ別チェックポイント

以下は、各タイプ別に親が体験授業や面談で優先的に確認すべき実務的ポイント。これらは塾比較の判断軸となりやすく、当日の観察だけで判断がつきにくい場合は録音やメモをすることを推奨します。

ADHD(注意欠如・多動)に有効な塾の条件

ADHDの子供は集中時間が短く、切り替えに手助けが必要です。

次の条件を満たす塾は実際に続けやすく成果につながる可能性が高いです。

- 授業を5〜20分程度で区切り、短期目標を設定している

- 講師が明確かつ具体的な指示を出し、必要時に介入できる

- 「今やること」「次にやること」が見える化されている

- 宿題は所要時間の目安が示され、量が現実的である

- 保護者への報告頻度と方法が決まっている

体験授業では、講師が子供の注意が切れた際の具体対応(短い休憩、タスク分割、褒めの仕方など)を実演してもらうと比較しやすくなります。

ASD(自閉スペクトラム)に有効な塾の条件

ASDの子供は変化や予測できない環境にストレスを感じやすいため、環境と教材の構造化が鍵になります。

- 授業開始前にその日の流れを可視化している

- 教室内の刺激(音・人の移動・照明)に配慮がある

- 指示や手順が図やリストで示される

- 必要に応じて個別のペース調整やSSTの導入が可能

面談では「何が予定と違ったときの対応」や「臨機応変に教材を調整できるか」を具体例で尋ね、事例を聞き出すと現場の力量が見えます。

SLD(学習障害)に有効な塾の条件

SLDの子供は学びのプロセスに合わせた多様な提示方法が有効。

単に同じ教材を繰り返すだけでなく、理解度に応じた代替手段を用いる塾を選びましょう。

- 入塾時に学習のアセスメントを実施する

- 音声教材や図解など複数の提示方法を使う

- 小さなステップで反復し、理解度を細かく評価する

- 学校との情報共有や合理的配慮の相談経験がある

事例を見せてもらい、似た症状の生徒に対する改善プロセスを具体的に聞くことが重要です。

塾の種類別徹底比較

発達障害の中学生の塾比較を行う際に、塾の「種類ごとの違い」を理解すると選択が早くなります。

ここでは主要な塾タイプごとに長所と短所を整理し、発達障害の中学生の塾比較で押さえておく見抜きポイントを示します

| 塾タイプ | 長所 | 短所 | 見抜きポイント |

| 個別指導 | 一人ひとりのペースで進められる。細かな観察と対応が期待できる。 | 費用が高めになりやすい。講師の力量で差が出やすい。 | 実際の指導で「分割提示」をするか確認。講師の発達理解の事例を聞く。 |

| 少人数制 | 仲間からの刺激が程よく、支援が組みやすい。コストと個別性のバランスが取りやすい。 | 集団要素が合わないとストレスになる可能性がある。 | 席の配置や刺激量の配慮があるか確認。 |

| 集団指導 | 競争やリズムが得意な子には効果的。コストパフォーマンスが良い。 | 個別対応が弱く、刺激が多くなる。 | グループ内でのフォロー体制を具体的に聞く。 |

| オンライン | 通塾負担が小さく家庭環境で集中できる場合が多い。録画や繰り返し視聴が可能。 | 自己管理が難しいと継続しにくい。家庭側の環境整備が必要。 | 家庭でのサポートプランを事前に確認。 |

| 療育系連携 | 発達支援と学習支援が連携できる。行動面の改善を見込みやすい。 | 学習の専門性が分散することがある。 | 療育担当との連携実績と報告頻度を確認。 |

| 家庭教師 | 最も個別化しやすく環境調整が即可能。 | 費用と継続性の面でハードルになる場合がある。 | 代替講師時の対応と教材方針を確認。 |

それぞれの長所・短所(実例と“見抜きポイント”)

発達障害の中学生の塾比較では、長所と短所を実例で確認すると判断が速くなります。

例えば個別指導は学習速度に合わせやすい反面、講師交代で進捗が途切れることがありますので、交代時の引き継ぎ方法を聞くと力量が見えます。

オンラインは通塾負担が少ないため発達障害の中学生の塾比較で候補になりやすい反面、家庭での管理計画がないと継続率が下がる点に注意してください

通塾負担(送迎・時間・環境センサー)と継続率の関係

通塾負担が大きいと継続率は下がります。

送迎距離、開始時間、教室の雑音や明るさなどを「環境センサー」として評価すると、発達障害の中学生の塾比較で現実的な継続可能性が見えてきます

| 負担要素 | 軽減策 | 継続率の目安 |

|---|---|---|

| 長い送迎時間 | オンラインや送迎付き教室を検討 | 低下しやすいが環境調整で回復可能 |

| 開始時間が遅い/早い | 希望時間のクラス有無を確認 | 生活リズムに合えば維持できる |

| 教室の刺激量が多い | 静かな席・個室対応を依頼する | 調整できれば継続率は高まる |

体験授業で親が見るべき【観察チェックシート】

発達障害の中学生の塾比較で体験授業は最重要項目。以下のチェックシートを使って観察すれば、感覚ではなく具体的な比較データが手に入ります

観察の15項目(具体的)

面談で聞くべき質問テンプレ(講師・カリキュラム担当への質問例)

- 具体的に「一回の授業でどのように課題を分けるか」を教えてください

- これまでに似た特性の生徒を担当した経験と改善事例を教えてください

- 欠席や集中途切れ時の補講やフォロー体制はどうなりますか

- 家庭との連絡方法と頻度はどのように設定していますか

- 教材が合わない場合の代替案をどのように用意しますか

これらの観察と質問を組み合わせることで、発達障害の中学生の塾比較はより実践的になります。体験記録をもとに比較すると選択ミスを避けられます

塾比較のための「互換スコア」マトリクス

発達障害の中学生の塾比較を数値化するための実務ツールを用意しました。

発達障害の中学生の塾比較は感覚的な判断になりやすいため、評価項目を統一して互換スコアを作ると比較が簡単になり、親御さんの判断ミスを減らせます

評価項目

各評価項目は1〜5点で採点します。

発達障害の中学生の塾比較では、子の特性に合わせて項目に重みをつけると実用的な判断軸になります。

下は各評価項目の意味と見抜きポイントです

- 柔軟性:カリキュラムや時間帯、休んだ際の補講などの調整が可能か

- 個別対応力:個人の理解度や行動特性に応じた指導が行えるか

- 報告頻度:保護者への連絡頻度やフィードバックの具体性

- 教材負担:宿題量や家庭での学習負担が現実的か

- 環境の刺激量:教室内の騒音や人の出入り、席の配置などが落ち着いているか

- SSTの有無:ソーシャルスキルトレーニング等の支援が用意されているか

- 試験配慮:内申や配慮申請についての支援経験があるか

| 評価項目 | 説明(見抜きポイント) |

|---|---|

| 柔軟性 | 時間割や教材を個別に調整可能か。体験で代替案の提示があったかを確認する |

| 個別対応力 | 講師が指導計画を作成し、進捗に応じて調整する仕組みがあるかを聞く |

| 報告頻度 | 保護者への報告様式と頻度が明確か。メール・成績表・面談の有無を確認する |

| 教材負担 | 宿題の所要時間が示されているか。家庭学習の実態と合うか確認する |

| 環境の刺激量 | 教室の配置や騒音対策、個室対応の可否を体験時に観察する |

| SSTの有無 | 社会スキル支援があるか。指導実例や効果測定を確認する |

| 試験配慮 | 内申や配慮申請のサポート経験があるか。具体事例を聞き取る |

例:ADHDの子Aに対する3塾のスコア比較(サンプル)

ADHDの子Aを想定し、発達障害の中学生の塾比較に使える加重スコアの見本です。

ADHDでは個別対応力と環境の刺激量の重みを高めに設定します。加重平均で比較すると、感情的判断よりも明確に優先順位が出ます

| 評価項目 | 重み | 塾A | 塾B | 塾C |

|---|---|---|---|---|

| 個別対応力 | 0.30 | 5 | 3 | 4 |

| 環境の刺激量(落ち着きやすいほど高得点) | 0.25 | 4 | 2 | 5 |

| 報告頻度 | 0.15 | 5 | 2 | 4 |

| 教材負担 | 0.10 | 3 | 4 | 2 |

| SSTの有無 | 0.10 | 1 | 0 | 1 |

| 試験配慮 | 0.10 | 4 | 2 | 3 |

上の表で加重平均を計算すると、発達障害の中学生の塾比較を行う際に塾Aが最も合致するという判断になります。

発達障害の中学生の塾比較を数値で行うと、感情的な選択を避けられます

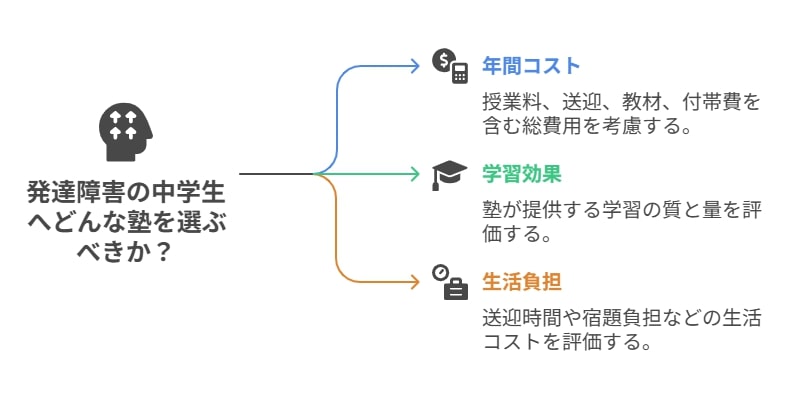

費用・効果・継続性の見極め方

費用だけで選んでしまうと継続できず効果が出にくくなります。発達障害の中学生の塾比較では年間コストと学習効果、生活負担のバランスを見て最終判断することが重要です

年間コストの試算テンプレ(授業料+送迎+教材+付帯費)

下はテンプレ例です。各項目を実際の金額に置き換えて年間コストを算出してください。

発達障害の中学生の塾比較では、費用の他に時間的負担も必ず加味してください

| 費目 | 月額(目安) | 年間換算 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 授業料 | ¥30,000 | ¥360,000 | 週1〜2回の例 |

| 送迎(交通・時間) | ¥8,000 | ¥96,000 | 送迎の時間コストを含む |

| 教材費 | ¥3,000 | ¥36,000 | 補助教材を含む |

| 付帯費(模試等) | ¥2,000 | ¥24,000 | 年数回の模試等 |

| 合計 | ¥43,000 | ¥516,000 | 年間想定の例 |

ROI(学習量と生活負担から見る“続けられるか”判定)

簡易的なROIは「想定される学習効果 ÷ 生活負担(時間・心理的コスト)」で算出します。発達障害の中学生の塾比較では、費用が高くても生活負担が小さければ継続しやすく効果が出やすい判断になります

- ステップ1:年間コストと年間学習時間を数値化する

- ステップ2:短期目標(3か月)の達成確率を見積もる

- ステップ3:送迎時間や宿題負担などの生活コストを点数化する

- ステップ4:学習効果(到達度) ÷ 生活コスト で簡易ROIを比較する

このROIで比較すれば、発達障害の中学生の塾比較を金額だけで判断するリスクを避けられます。お金をかけても続けられなければ効果は薄いため、継続可能性を重視してください

発達障害の中学生の塾比較を行う際は、発達障害の中学生における塾比較の視点を持ち、発達障害の中学生の塾比較で使う評価軸を最初に決めてください。

発達障害の中学生の塾比較は具体的に数値化すると比較しやすく、発達障害の中学生の塾比較の結果をもとに体験授業を選ぶと失敗が減ります

塾に通いながらの学校・受験対応(実務)

.jpg)

発達障害の中学生の塾比較を行って塾を決めた後、学校や受験との調整をどう進めるかが重要。

ここでは通知表や内申との連携、合理的配慮の相談方法と、試験時の配慮申請で塾が実際に支援できることを親御さん向けに分かりやすくまとめます

通知表や内申との連携、合理的配慮の相談方法

発達障害の中学生の塾比較で選んだ塾が学校との連携に協力的かどうかは継続的な成績向上に直結します。

まずは塾側に通知表や内申の観点で何を支援できるかを確認してください

- 学校との情報共有の可否を確認する。塾が定期的に学校とのやりとりを代行する場合は、その範囲と方法を明確にする

- 内申向上のために必要な提出物や提出タイミングを塾が把握しているかを確認する。学校提出物のサポートや提出前チェックを依頼できるかを聞く

- 合理的配慮の相談では、実際の事例や申請に必要な書類作成支援を塾が行えるかを確認する。塾が学校や教育委員会との橋渡しをしてくれるかで負担が大きく変わる

- 定期面談の頻度とフォーマットを決め、通知表の結果を受けた具体的な学習計画に落とし込む運用を取り決める

面談の際は「発達障害の中学生の塾比較で優先した点」に照らして、塾からの具体的な支援方法と、学校へ提出する資料のサンプルを必ず求めてください

試験時の配慮申請(塾が支援できること)

受験や定期試験で合理的配慮を申請する際、塾は重要なサポーターになります。

塾がどこまで支援できるかを把握し、学校や受験機関に提出する証明や意見書作成を依頼すると手続きがスムーズになります

- 塾によるアセスメント記録や指導記録を基に、配慮申請に必要な意見書や状況説明書を作成してもらう

- 面談で「過去にどのような配慮申請を補助したか」「結果はどうだったか」を具体事例で確認する

- 試験当日の支援(別室受験、試験時間延長、問題文の読み上げなど)について、塾が学校や試験管理者への連絡や書類提出を代行できるか確認する

- 内申に関する配慮の説明や面談への同行を塾に依頼できるかを確認する。保護者の負担軽減につながる

発達障害の中学生の塾比較で重視したポイントを基に、塾と学校双方で共有できる「配慮チェックリスト」を作成しておくと、申請時に慌てず対応できます

選んだ後の3か月KPIプラン(親が使う管理表)

.jpg)

塾を決めた後に大切なのは、選んだ塾で本当に継続でき効果が出るかを短期で検証することです。発達障害の中学生の塾比較で選んだ塾の成果を数値で追うための3か月KPIプランを紹介します

KPIの具体項目

以下は親が毎月確認する主要KPIです。各項目を簡潔に記録し、塾と共有することで改善が早くなります

| KPI項目 | 計測方法 | 目標(3か月) | 報告頻度 |

|---|---|---|---|

| 出席率 | 出席回数 ÷ 授業予定回数で算出 | 90%以上を目指す | 月次 |

| 宿題実行率 | 出された宿題の実施割合を記録 | 80%以上を目安に改善 | 月次 |

| 理解度ミニテスト | 毎回の小テストや塾の理解度チェックで 点数化 | 基準点を設けて段階的に向上 | 毎授業/月次集計 |

| ストレス自己評価 | 1〜5の自己評価を週次で記録 | 平均が3以下に下がることを 目標 | 週次報告+月次集計 |

月次の親−塾−本人の報告テンプレ

親と塾、本人で共通のフォーマットを持つと認識齟齬が減ります。

以下を毎月の共有シートに記載してください

- 今月の出席率と欠席理由の短いまとめ

- 宿題実行率と未実施の原因分析(時間不足/理解不足など)

- 理解度ミニテストの平均点と課題単元

- 本人のストレス自己評価と具体的な困りごと

- 塾側が実施したフォロー内容と次月の対応案

- 保護者からの希望・要望と塾の回答

発達障害の中学生の塾比較で選んだ塾が、上記の報告テンプレを使って情報を定期的に共有できるかは重要な選定基準です。

3か月KPIプランを回して改善点が見えれば、選択は修正しながら進められます

よくある失敗パターンと回避方法(Q&A形式)

.jpg)

発達障害の中学生の塾比較で親が迷いやすい失敗例をQ&A形式で整理しました。

この記事は発達障害の中学生に合う塾を見つけるために、実際に起きやすいトラブルとその即効対応を示します。塾比較の判断を感情ではなく手順で行えるように設計しています

続かない、合わない、価格だけで選ぶ…の対策

以下は「続かない」「合わない」「価格だけで選んでしまう」という代表的な失敗に対する具体的な回避方法です。

発達障害の中学生の塾比較で迷ったときは、この表を基に体験→評価→決定の順で進めてください

| 失敗パターン | 原因の見立て | 今すぐできる回避策 | 次の判断ポイント |

|---|---|---|---|

| 続かない | 通塾負担が大きい、授業が長すぎる、環境が刺激的で集中できない | 短時間の体験授業を複数校試し、出席率の見込みを記録する | 塾比較では通塾時間と授業時間を必須項目に入れる |

| 合わない | 教材形式や指導法が子の理解スタイルとずれている | 体験で教材の代替提示や理解確認の頻度を試し、講師に具体例を求める | 塾比較では教材負担と代替案の有無を重視する |

| 価格だけで選ぶ | 安さ優先で継続性や個別対応を見落とす | 年間総コストと継続見込みを算出し、ROI(効果÷負担)で比較する | 塾比較では費用と継続率を併せて評価する |

Q&A形式での具体的アクション

- Q. 体験で子どもが緊張して本来の様子が出ない場合の対処法

A. 事前に短いウォームアップ時間を設けるよう塾に依頼し、体験を2回に分けて評価する - Q. 講師が合わないと感じたらどうするか

A. 交代オプションや別講師での無料体験を申し込み、比較してから判断する - Q. 継続できるか不安なときの判断基準は

A. 3か月KPIの出席率と宿題実行率を設定し、月次で改善が見られない場合は別案を検討する

親がすぐ使えるチェックリスト

体験時に必ず確認する3つの項目を挙げます。これらは発達障害の中学生の塾比較で実際に差が出る要素です。

- 通塾負担が週あたり総何分かを計算すること

- 授業が「短い区切りで進むか」「確認項目があるか」を確認すること

- 保護者への報告頻度と形式が明確かを確認すること

発達障害の中学生の塾比較で失敗を避けるコツは、体験での観察を数値と記録に落とし込むこと。

まずはこの表とチェックリストを使って2校以上の体験を行い、数値と親子の実感を照らし合わせて最終判断してください

まとめ

塾選びは「合うかどうか」を見抜く力が最も重要。本記事の体験授業チェックシートと互換スコアを使えば、感覚ではなく数値と観察で比較できます。

まずは1校だけこのチェックシートを持って体験授業に行き、3か月KPIで追ってください。

数値で判断できれば、安心して続けられる塾が見つかります。