発達障害を抱える中学生のお子さんを持つ親御さんにとって、

- 「勉強を頑張ってほしいけれど、無理をすると挫折してしまう」

- 「続かない」「集中できない」

などの悩みはよく聞かれます。

既存の勉強法をそのまま適用してもうまくいかないケースも多く、「自分に合った方法」を見つけることがカギになります。

まずは、なぜ“続かない”のか、どこに壁があるのかを押さえたうえで、実践可能な対策へと進んでいきましょう!

Contents

まずは勉強が続かない理由を知る!

発達障害の中学生が勉強に取り組むとき「頑張っているのに続かない」「集中できる日とできない日がある」といった悩みを抱えることが。これは単なる意志の問題ではなく、発達特性に由来する脳の情報処理や感覚の特徴が関係しています。

ここでは、勉強が続かないおもな理由を3つの観点から詳しく見ていきましょう。

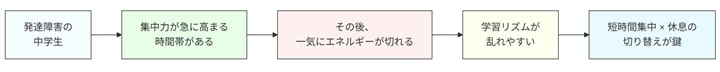

特性レベルで「集中の波」が起きやすい

発達障害の中学生には集中できる時間とできない時間の差が大きく、学習のリズムが安定しにくいという特徴があります。これは脳の神経伝達の働き方や、感覚刺激への反応の強さに関係していると考えられています。

例えば、興味のある教科や課題には驚くほどの集中力を発揮する一方、苦手分野や退屈に感じる作業ではわずか数分で注意が逸れてしまうことがあります。こうした「集中の波」は自然なものであり、叱責や強制では改善しません。

効果的な対策としては、以下のような工夫が挙げられます。

- 1回の勉強時間を短く設定する(10〜15分程度)

- 学習内容を細かく区切って「終わり」が見える形にする

- 集中が切れたら軽い運動や深呼吸でリセットする

このように、集中できるタイミングをうまく利用して勉強計画を立てることが、発達障害の中学生にとって大切な勉強方法の基本になります。

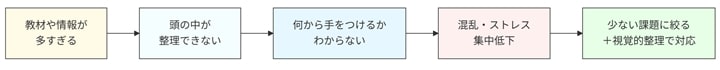

「過負荷」「情報過多」が混乱を招く

発達障害の中学生は、周囲の情報をすべて一度に処理しようとする傾向があります。そのため板書・音声・プリントなど複数の情報源があると、頭の中が混乱して勉強に集中できなくなることがあります。

これが「認知的過負荷」と呼ばれる状態です。

また、色や音、においなど感覚的な刺激にも影響を受けやすく、勉強の集中を阻害する要因となります。

例えば、教科書の文字が小さすぎたり、蛍光灯のちらつきが気になったりするだけで、学習効率が大きく下がってしまうこともあります。

| 状況 | 起こりやすい困難 | 効果的な対策 |

|---|---|---|

| 板書・プリントが多い | 情報量が多く、理解が追いつかない | 重要箇所を色分け・抜粋して整理する |

| 教室や部屋が騒がしい | 外部音が気になり集中できない | 静かな環境・イヤーマフ・BGMの活用 |

| 文字情報が多い教材 | 読むだけで疲れてしまう | 音声読み上げ教材や図解教材を使用 |

情報を減らし、見やすく整理することは、発達障害の中学生にとって非常に有効な勉強方法。

ICT教材やデジタルノートを使うと、必要な情報だけを取り出して使うことができ、過負荷を軽減できます。

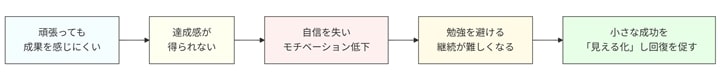

成果の見えにくさとモチベーション低下

発達障害の中学生は、努力しても成果が実感しにくいと感じやすい傾向があります。テストの点数や評価だけを指標にすると達成感が得られず、勉強そのものへの意欲が下がってしまうこともあります。

このような場合は、「結果」ではなく「過程」に注目したサポートが有効。

たとえば、「今日は10分間集中できた」「プリントを1枚やり切った」といった小さな成功体験を積み重ねていくことが重要です。

- 勉強時間や達成項目を可視化できるチェック表を作る

- できたことを親がその場で言葉にして褒める

- 結果よりも「続けられたこと」を評価する

下記のように、達成感を見える化する工夫を取り入れると、勉強への前向きな気持ちが生まれます。

| 学習項目 | 達成の目安 | 評価の仕方 |

|---|---|---|

| 英単語練習 | 10単語書けたらOK | シールやスタンプで達成を記録 |

| 数学ドリル | 1ページ終えたら完了 | 親が確認して「よく頑張ったね」と声かけ |

| 漢字練習 | 10分集中できたらOK | タイマーを使って自分でチェック |

このように、発達障害の中学生に合った勉強方法とは「ムリをせず、できたことを積み重ねる仕組み」をつくることです。

小さな達成の積み重ねが、大きな自信と継続の力につながります。

ムリせず続く!おすすめ7つの勉強方法

発達障害の中学生にとって、勉強を「続けること」は最大の課題といえます。集中力や記憶の特性、感覚の過敏さなどが影響し、一般的な勉強方法では負担が大きくなることも少なくありません。

ここでは、ムリをせずに学びを積み重ねていける7つの勉強方法を紹介します。

どれも実際に効果が見られた方法ばかりなので、お子さんの特性に合うものから取り入れてみてください。

① 超短時間・分割学習(ポモドーロ法応用)

.jpg)

発達障害の中学生には「長時間続けるより短く区切る」勉強方法が効果的。ポモドーロ法とは25分集中+5分休憩を繰り返す時間管理法ですが、中学生の場合は10〜15分に短縮するとより現実的です。

- 勉強時間:10〜15分

- 休憩時間:3〜5分(深呼吸・ストレッチなど)

- 1サイクルごとに達成を可視化(チェックやスタンプ)

「短く終わる」と感じることでハードルが下がり、成功体験を積みやすくなります。

タイマーやアプリを使うと習慣化がスムーズです。

② 視覚素材+色分けで「見える化」学習

発達障害の中学生は文字情報だけよりも、視覚的に整理された教材のほうが理解しやすい傾向があります。図やイラスト、色分けを使って「どこが大事か」を明確にすると情報の整理がスムーズになります。

| 学習内容 | 視覚化の工夫 | 効果 |

|---|---|---|

| 英語の文法 | 主語=青、動詞=赤で色分け | 文構造が視覚的に理解しやすくなる |

| 理科の用語 | 図やイラストでまとめる | 記憶に残りやすくなる |

| 社会の暗記 | 地図や年表を色で区分 | 全体の流れをつかみやすい |

色の使いすぎはかえって混乱を招くため、「3色以内」に絞るのがポイントです。

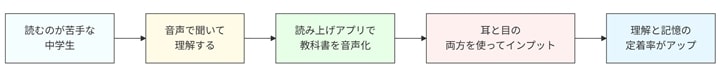

③ 音声・読み上げ併用型インプット

読むのが苦手な発達障害の中学生には音声を活用した勉強方法が有効。とくにディスレクシア(読字障害)傾向のある子どもには、聞いて理解する学習が大きな助けになります。

- 教科書やノートを読み上げアプリで音声化

- 聞きながら重要箇所をなぞる

- リスニングと同時にメモをとる練習をする

ICT教材の中には「読み上げ」「ハイライト」機能を備えたものも多く、親子で一緒に確認できる仕組みが整っています。

耳と目の両方を使うことで、定着率が向上します。

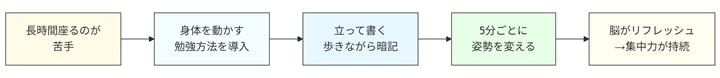

④ 身体を動かす・姿勢変化を取り入れる

長時間座りっぱなしが苦手な発達障害の中学生にとって、身体の動きを取り入れた勉強方法は集中力維持に効果的。身体の感覚刺激によって、脳がリフレッシュされるためです。

- 立って書く、歩きながら暗記する

- ストレッチやバランスボールを使う

- 5分ごとに姿勢を変える

勉強中に軽く身体を動かすことで、過度な緊張や疲労を防ぎ、自然と集中時間が伸びていきます。

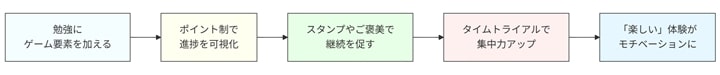

⑤ ゲーミフィケーション・報酬設計付きトリック

発達障害の中学生は、結果がすぐに見える仕組みを好む傾向があります。そのため「ゲーム的な要素」を取り入れた勉強方法が効果的です。

楽しみながら続けることがモチベーション維持につながります。

| 仕組み | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| ポイント制 | 1ページ終えたら1ポイント | 達成感を視覚化する |

| スタンプカード | 10個たまったらご褒美 | 継続意欲を高める |

| タイムトライアル | 5分でどこまで進めるか挑戦 | 集中力を引き出す |

「楽しい」と感じられる瞬間が増えることで、発達障害の中学生の勉強へのハードルが自然と下がります。

⑥ 復習タイミングを調整(スケジューリング法)

.jpg)

発達障害の中学生には、一度覚えた内容をすぐ忘れてしまう傾向があります。これは記憶の定着に必要な「復習のタイミング」が合っていないことが原因です。

効果的なスケジュール例を以下に示します。

| 復習タイミング | 具体的な内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 1日後 | 学習した内容を軽く読み返す | 短期記憶から中期記憶へ |

| 3日後 | 要点を書き出して再確認 | 理解度を強化 |

| 1週間後 | テスト形式で確認 | 長期記憶への移行 |

このような「間隔反復(スぺースド・リピティション)」を活用することで、学習内容が自然に定着しやすくなります。

⑦ 他者とのインタラクション学習(ペア学習/指導)

.jpg)

発達障害の中学生には、他人との関わりを通して理解が深まるタイプも多く見られます。「教える」「一緒に考える」というやり取りがあると記憶が整理され、理解が定着しやすくなります。

- 親子で一緒に問題を解く

- 兄弟や友人に内容を説明する

- オンライン家庭教師や学習サポートを活用する

自分の言葉で説明することは最高のアウトプット練習。また、発達障害に理解のある指導者と学ぶことで、適切なペースで進められる安心感も得られます。

以上の7つの勉強方法は、どれも発達障害の中学生が「ムリせず」「自分のペースで」学びを続けるために役立ちます。

親御さんが一緒に支えながら進めることで、勉強への前向きな姿勢が自然と育っていくかと思います。

親ができるフォローと環境づくり

発達障害の中学生が勉強を続けるためには、勉強方法だけでなく「家庭での環境づくり」や「親の関わり方」も非常に重要です。

無理に頑張らせるよりも安心して取り組める空間やサポート体制を整えることが、長く続ける第一歩となります。

ここでは、親がすぐに実践できる3つの効果的なフォロー方法を紹介します。

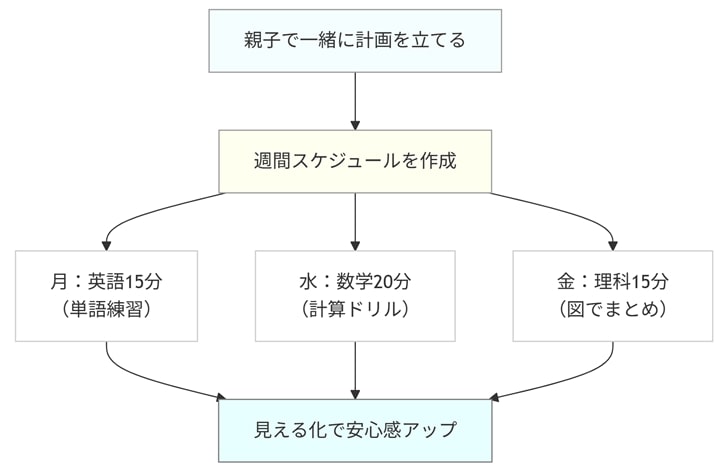

一緒に計画を立てて“見えるスケジュール”化

発達障害の中学生は、抽象的な「あとで」「今度」などの時間感覚がつかみにくい傾向があります。そのため、勉強計画を親と一緒に立てて「見える化」することが効果的です。

視覚的に予定を把握できることで、安心感と達成感を得やすくなります。

以下のように「週間スケジュール表」を作ると分かりやすいです。

| 曜日 | 勉強内容 | 時間 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 月曜日 | 英語(単語練習) | 15分 | 短時間で達成感を得る |

| 水曜日 | 数学(計算ドリル) | 20分 | 得意分野を中心に進める |

| 金曜日 | 理科(図でまとめ) | 15分 | 視覚的に整理する |

カレンダーやホワイトボードに「やること」「やったこと」を並べて貼るだけでも効果があります。

親子で相談しながらスケジュールを作ることで、発達障害の中学生自身が学習を「自分ごと」として捉えやすくなります。

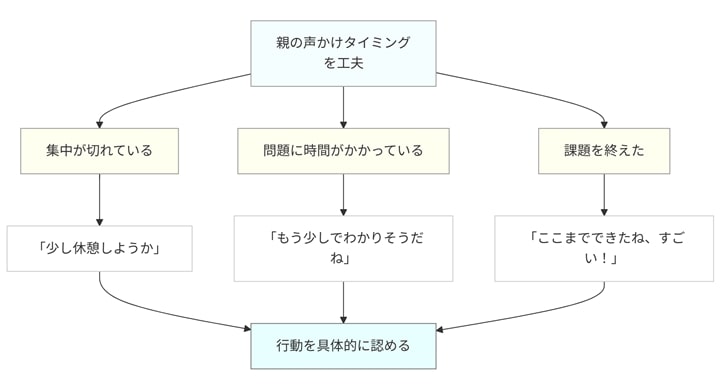

声かけ・フィードバックのタイミング

発達障害の中学生にとって、親から声かけの「タイミング」と「言葉の選び方」はとても大切です。

間違ったタイミングで注意されると意欲が下がってしまうことがありますが、うまくフィードバックすれば大きな自信につながります。

以下は効果的な声かけ例です。

| 状況 | 避けたい声かけ | おすすめの声かけ |

|---|---|---|

| 集中が切れているとき | 「ちゃんとやりなさい」 | 「少し休憩しようか」 |

| 問題に時間がかかっているとき | 「なんでできないの?」 | 「もう少しでわかりそうだね」 |

| 課題を終えたとき | 「次はこれやって」 | 「ここまでできたね、すごい!」 |

とくに効果的なのは「行動を認める」声かけです。

「がんばったね」よりも「〇〇を10分間集中できたね」と、具体的に褒めると自己効力感が高まります。

親御さんが安心できる関わりを続けることが、勉強への前向きな気持ちを育てるカギとなります。

学習スペースの環境調整(刺激の制御)

.jpg)

発達障害の中学生は、音や光、視覚刺激などに敏感なことがあります。そのため、勉強する環境の「刺激の少なさ」は集中力を左右する重要なポイントです。

以下のポイントを参考に、環境を整えてみてください。

- 机の上は必要なものだけにする(視覚刺激を減らす)

- 蛍光灯よりも自然光や間接照明を活用する

- 静かな空間を確保できない場合は、ノイズキャンセリングイヤホンを利用

- 椅子や机の高さを体に合わせることで姿勢を安定させる

- カーテンの色や壁の装飾を落ち着いたトーンにする

小さな環境調整が大きな集中効果を生みます。

また、親が「静かに応援する姿勢」で見守ることで、発達障害の中学生が安心して勉強に取り組める雰囲気が自然と整っていきます。

家庭でのフォローは、厳しく管理することではなく「一緒に整える」「気づきを促す」ことが目的です。

親のサポートが、お子さんの「自分でもできる」という自信を支える土台になります。

おすすめサービス紹介

発達障害の中学生が勉強を続けやすくするためには、家庭学習だけに頼らず、専門的な支援を取り入れることが効果的です。

ここでは当サイトで紹介している中から、実際に学習をサポートしてくれるおすすめのオンライン家庭教師サービスやICT教材、学習記録アプリを紹介します。

どのサービスも発達障害の中学生に合った勉強方法を取り入れており、ムリなく学習を継続できる工夫がされています。

発達障害特化型オンライン家庭教師サービス

「勉強のやり方がわからない」「親が教えるとケンカになる」——そんなときに力を発揮するのが、発達障害の中学生を専門に支援するオンライン家庭教師サービスです。

専門知識を持つ講師が個々の特性を理解し、集中力や得意分野に合わせた指導を行ってくれます。

| サービス名 | 特徴 | 料金目安 | おすすめポイント |

|---|---|---|---|

| オンライン家庭教師ファースト | 発達障害に理解のある講師が在籍。生徒一人ひとりの特性に合わせた個別最適な指導を実施。 | 月額10,000円〜 (45分×月4回) | 担任制で学習面・生活面を継続サポート。得意を伸ばしながら「できた!」を積み重ねる指導が特長。 |

| オンライン家庭教師ガンバ | 発達障害・グレーゾーン専門コースあり。学習計画とメンタル面の両方を支援。 | 月額8,800円〜 (60分×月4回) | 元塾講師が発達特性を踏まえて指導。保護者との連携も密。 |

| オンライン家庭教師WAM | 特性理解のある講師が在籍し、ペースに合わせた授業設計が可能。 | 1コマ45分 2,200円〜 | 「理解の積み重ね型」授業で成功体験を重視。 |

オンライン指導では、自宅で落ち着いて学べる環境を保ちながら、専門的な支援を受けられるのが大きなメリットです。

とくに「ガンバ」や「WAM」、そして「オンライン家庭教師ファースト」は、集中力の波がある発達障害の中学生に合わせ、時間設定や教材内容を柔軟に調整できる点が好評です。

ICT教材(読み上げ機能・無学年式教材)活用

活用.jpg)

発達障害の中学生にとって、視覚的・聴覚的に学べるICT教材は非常に有効。紙の教材では集中が続かない場合でも、デジタル教材の動きや音声によって理解が深まりやすくなります。

とくに「読み上げ機能」や「無学年式学習」は、ペースに合わせて勉強を進められる点でおすすめです。

| 教材名 | おもな機能 | 月額費用 | おすすめポイント |

|---|---|---|---|

| すらら (無学年式ICT教材) | アニメキャラによる対話型授業。読み上げ・自動採点・復習管理機能付き。 | 月額8,000円前後 | 発達障害の中学生が自分の理解度に合わせて学べる。 |

| チャレンジタッチ (進研ゼミ中学講座) | タブレットでの映像授業+音声読み上げ。学年をまたいだ復習も可能。 | 月額6,890円〜 | 視覚と音で理解しやすく、飽きにくい構成。 |

| スタディサプリ 中学講座 | プロ講師による動画授業。短時間での集中学習に適している。 | 月額2,178円 | 「短時間・高効率」な勉強方法が身につく。 |

ICT教材の特徴は、本人の「得意」「苦手」に合わせて学べる点にあります。

とくに無学年式教材は学年に縛られず、理解度ベースで学べるため、発達障害の中学生の自己肯定感を保ちながら勉強を進めることが期待できます。。

学習記録アプリ・進捗管理ツールとの併用

学習の「見える化」は、やる気の持続に非常に効果的。最近では発達障害の中学生にも使いやすい学習記録アプリや進捗管理ツールが登場しています。

アプリでの可視化は、成果を感じづらい中学生にとって、モチベーション維持に大きく役立ちます。

| アプリ名 | おもな機能 | 対応OS | 特徴 |

|---|---|---|---|

| Studyplus (スタディプラス) | 学習時間・教材を自動記録。グラフで達成度を確認可能。 | iOS / Android | 「勉強が見える」仕組みで継続力が上がる。 |

| Focus To-Do (ポモドーロタイマー) | 集中時間を25分単位で管理。休憩を自動通知。 | iOS / Android / PC | 発達障害の中学生の集中リズムづくりに最適。 |

| Googleカレンダー | タスク管理・リマインダー機能。親との共有も簡単。 | iOS / Android / Web | 「一緒に見える計画表」として家庭学習に活用可能。 |

これらのツールをオンライン家庭教師サービスやICT教材と組み合わせることで、発達障害の中学生が自分のペースで「続けられる勉強方法」を確立できます。

保護者も学習状況を確認できるため、過度に干渉せず、適度な距離でフォローすることが可能です。

「学習を継続できる環境」は、勉強そのものの質を高めるだけでなく、子どもの自信を育てる大切な要素。

上記のようなツールやサービスを上手に組み合わせて、家庭と外部支援の両輪でサポートしていきましょう。

実践のコツと注意点(長続きさせるために)

.jpg)

発達障害の中学生にとって、勉強方法をいきなりすべて取り入れるのは大きな負担になります。ここではムリなく続けるための具体的なコツと、親御さんが意識すべきポイントを紹介します。

最初から7つ全部はやらず“1~2個”から

発達障害の中学生には、最初から完璧を目指すより「できることから始める」方が効果的。

たとえば、ポモドーロ法を応用した短時間学習や色分けによる視覚的整理など、興味を持ちやすいものから試してみてください。

- 1~2週間に1つずつ導入する

- 成功体験を重ねてから次の方法を加える

- 「うまくいった理由」を一緒に言語化して確認する

このステップ方式であれば、途中で投げ出すことなく自然に習慣化できます。

振り返りと改善ループを設ける

勉強の習慣を「継続できる仕組み」に変えるには、定期的な振り返りが欠かせません。

発達障害の中学生は、成功・失敗を視覚的に確認できると自己理解が進みやすくなります。

| 項目 | 具体例 | 目的 |

|---|---|---|

| 週1回の振り返り | 「どの勉強方法がやりやすかった?」を一緒に確認 | 自分に合う学習法を自覚する |

| 改善メモの作成 | 「次はこうしてみよう」と短いメモを残す | 自己調整力を育てる |

| 成果の共有 | 家族で「ここがよかったね」と声かけをする | ポジティブな記憶として定着 |

お子さんの声を聞きながら都度調整を

親御さんのサポートで最も大切なのは「お子さんの感じ方」を尊重すること。

発達障害の中学生は、感覚や集中の波に個人差が大きいため、親の意図よりも「本人の体感」を優先することが長続きの鍵になります。

- 「どんな勉強方法がラク?」と具体的に聞く

- 疲れた日は「今日は復習だけ」に切り替える柔軟性

- 「今日は10分でもやれたね」と達成感を共有する

このように、親子で一緒に調整を重ねることで、勉強そのものが「苦手なもの」から「自分でもできること」へと変わっていきます。

まとめと次のステップ

発達障害の中学生にとって大切なのはムリをしない・焦らない・少しずつ積み上げるという姿勢。この記事で紹介した勉強方法は「自分に合うやり方」を見つけるためのヒントになります。

また、親御さんが環境づくりや声かけの工夫を続けることで、学習意欲と自信が安定して育ちます。

もし一人で取り組むのが難しい場合は、当サイトで紹介している発達障害に特化したオンライン家庭教師やICT教材サービスを活用し、専門家と一緒に学習ペースを作っていくのもおすすめ。

次の一歩として、お子さんと一緒に「どの方法が試しやすいか」を話し合い、まずは1つだけ今日から始めてみてください。

それが“ムリせず続く勉強習慣”への第一歩になります!