発達障害のある中学生にとって、聴覚からの情報理解は学習の成果を大きく左右するもの。とくに家庭学習の場では耳から入る情報を補う工夫があると集中力や理解度が高まります。

本記事では、親御さんがすぐに取り入れられる「家庭で使える聴覚支援学習の実例7選」をご紹介します。

Contents

聴覚支援学習とは?発達障害の中学生に必要な理由

発達障害の中学生にとって、学習の理解度は「耳からの情報の処理」に大きく左右されます。

授業や家庭学習では、先生や親の声を中心に理解を深める場面が多いため、聴覚支援学習の工夫は欠かせません。

ここでは、聴覚支援が必要な理由をわかりやすく整理します。

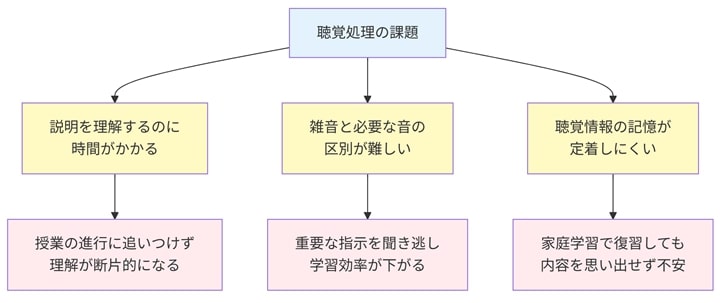

聴覚処理の課題が学習に与える影響

発達障害の中学生の中には「言葉として耳から入る情報を処理するのに時間がかかるケース」があります。

たとえば先生の説明が長く続くと、前半の内容を理解する前に次の情報が入ってきてしまい結果として学習の定着が難しくなるものです。

また、周囲の雑音が多い環境では必要な音だけを選んで聞き取ることが苦手な場合もあります。これにより集中力が削がれたり、理解不足につながったりすることが少なくありません。

具体的な影響例を表にまとめると以下のようになります。

| 課題の種類 | 学習への影響 |

|---|---|

| 説明を理解するのに時間がかかる | 授業の進行に追いつけず、理解が断片的になる |

| 雑音と必要な音の区別が難しい | 重要な指示を聞き逃しやすく、学習効率が下がる |

| 聴覚情報の記憶が定着しにくい | 家庭学習で復習しても内容を思い出せず不安が強くなる |

このように、聴覚処理の課題は中学生の学習意欲や成果に直接影響します。

そのため、聴覚支援学習を取り入れることが、安心して勉強に取り組む第一歩になるものです。

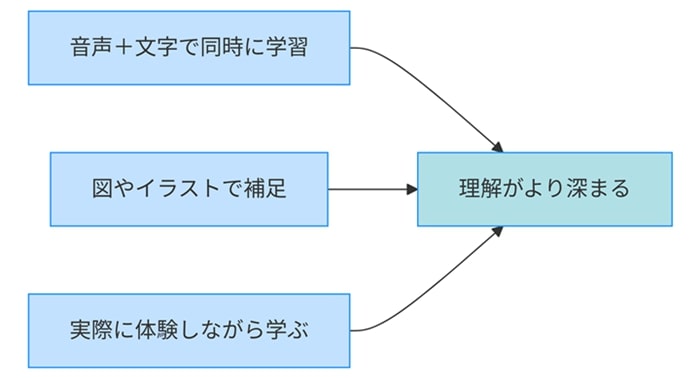

視覚や体験との組み合わせが効果的な理由

聴覚からの情報だけでは理解が難しい場合でも、視覚的な情報や実際の体験を組み合わせることで理解度は大きく向上します。

たとえば、先生の説明を文字にした資料を一緒に見る、イラストや図を使って内容を確認するなど。

また、実際に体験を伴う学習(理科の実験や社会科見学など)では、耳からの情報と目や体を通じた感覚が統合され、記憶に残りやすくなります。

- 授業内容を音声と文字で同時に提示することで理解が深まる

- イラストや図解を活用することで聴覚情報の補完ができる

- 体験を伴う学習で「耳・目・体験」がつながり、記憶に残りやすい

このような工夫により、発達障害の中学生は聴覚支援学習を通じて安心して学びを積み重ねることが可能。

家庭でも小さな工夫を積み重ねることで、集中力や理解力が着実に高まっていきます。

家庭で実践できる聴覚支援学習の実例7選

発達障害の中学生にとって耳からの情報を補う学習方法は大きな助けになります。家庭でも簡単に取り入れられる工夫は多く、親御さんのサポートで学習効率がぐんと高まります。

ここでは、家庭でできる聴覚支援学習の具体的な実例を7つご紹介します。

① 音声読み上げ機能を活用した教科書学習

最近のタブレットやパソコンには、文章を自動的に音声で読み上げる機能があります。

これにより発達障害の中学生が文字だけで理解しづらい内容も、音声として聞くことで理解が深まりやすくなります。

教科書や資料をスキャンして音声化すれば、耳と目の両方から情報が入り、記憶の定着がしやすくなります。

- 国語や社会の長文を耳で確認できる

- 読むスピードを自分に合わせて調整可能

- 家庭学習の繰り返しに有効

② 録音した授業内容を繰り返し聞く方法

授業中に先生の説明をすべて理解するのは難しいことがあります。その場合、録音した音声を家庭で繰り返し聞く方法が役立ちます。

一度では理解できなかった部分を、落ち着いた環境で何度も確認できる点が大きなメリットです。

録音活用の流れ

- 授業内容をICレコーダーやアプリで録音

- 家庭学習時に繰り返し聞く

- 理解できない部分をメモして質問する

③ 環境音を抑えるノイズキャンセリング活用

家庭学習の際、生活音や外の雑音が集中を妨げることがあります。

発達障害の中学生にとってとくに影響が大きく、聴覚支援学習を取り入れる際にノイズキャンセリング機能のあるヘッドホンを活用すると効果的です。

必要な音だけに集中できる環境を整えることは、学習効率を高める第一歩になります。

④ 親子で読み合わせる音読学習

音読は単なる読み上げではなく、理解と集中を高める有効な方法。親子で交互に読み合わせをすることで、発達障害の中学生も安心して取り組めます。

耳で聞いた内容を声に出すことによって記憶が強化され、文章の流れを理解しやすくなるのも大きな利点です。

- 国語の教科書を交互に読む

- 聞き取りにくい部分を繰り返す

- 親の声が安心感を与える

⑤ リズムや音楽を取り入れた暗記法

単語や歴史の年号を覚えるとき、リズムや音楽にのせると記憶に残りやすくなります。発達障害の中学生にとって、聴覚を利用した暗記法は大きな武器となります。

例えば九九や英単語をリズムに合わせて声に出すと、繰り返しが自然に楽しくなり、学習へのハードルが下がります。

⑥ 英語リスニングでの発達障害対応アプリ活用

英語学習ではリスニングが大きな課題ですが、発達障害の中学生に合わせた学習アプリを利用すれば効果的に取り組めます。

速度を調整したり、繰り返し再生したりできるアプリは、理解度に応じて進められるため安心です。

おすすめの工夫

- 短い文章を何度も繰り返し聞く

- 再生速度をゆっくりに設定

- 音声と文字を同時に確認できるアプリを選ぶ

⑦ 音声付き通信教育サービスの活用

家庭での聴覚支援学習を継続するには、音声や動画教材が組み込まれている通信教育サービスを活用する方法もおすすめ。

発達障害の中学生は、文字だけの教材よりも音声や映像が加わることで理解が深まりやすくなります。

とくに「読み上げ付き教材」や「解説動画付き教材」があるサービスは、自宅での学習を支える強力なサポートになります。

| 通信教育サービス | 特徴 | 聴覚支援のポイント |

|---|---|---|

| ○○通信教育 | 動画と音声解説が充実 | 重要部分を繰り返し聞ける |

| △△オンライン教材 | 発達障害に配慮した設計 | 読み上げ機能で家庭学習を支援 |

親御さんが工夫して取り入れることで、聴覚支援学習は日常の勉強に自然に組み込めます。

発達障害の中学生に合わせた実例を積極的に取り入れることで、学習への自信と意欲を高めることができるものです。

このように通信教育をうまく活用することで、家庭において聴覚支援学習が可能です。

くわしい通信教育サービスについては、つぎの項目で解説します。

![]()

聴覚支援学習と通信教育サービスの活用

出典:アダプティブラーニングすらら

出典:アダプティブラーニングすらら

発達障害の中学生にとって、聴覚支援学習を継続するためには通信教育サービスの活用が効果的です。

とくに音声や動画を組み込んだ教材は、家庭での学習をサポートし、集中力や理解力を高める役割を果たします。

ここでは、通信教育のメリットや具体的なサービス例、取り入れる際のポイントを整理します。

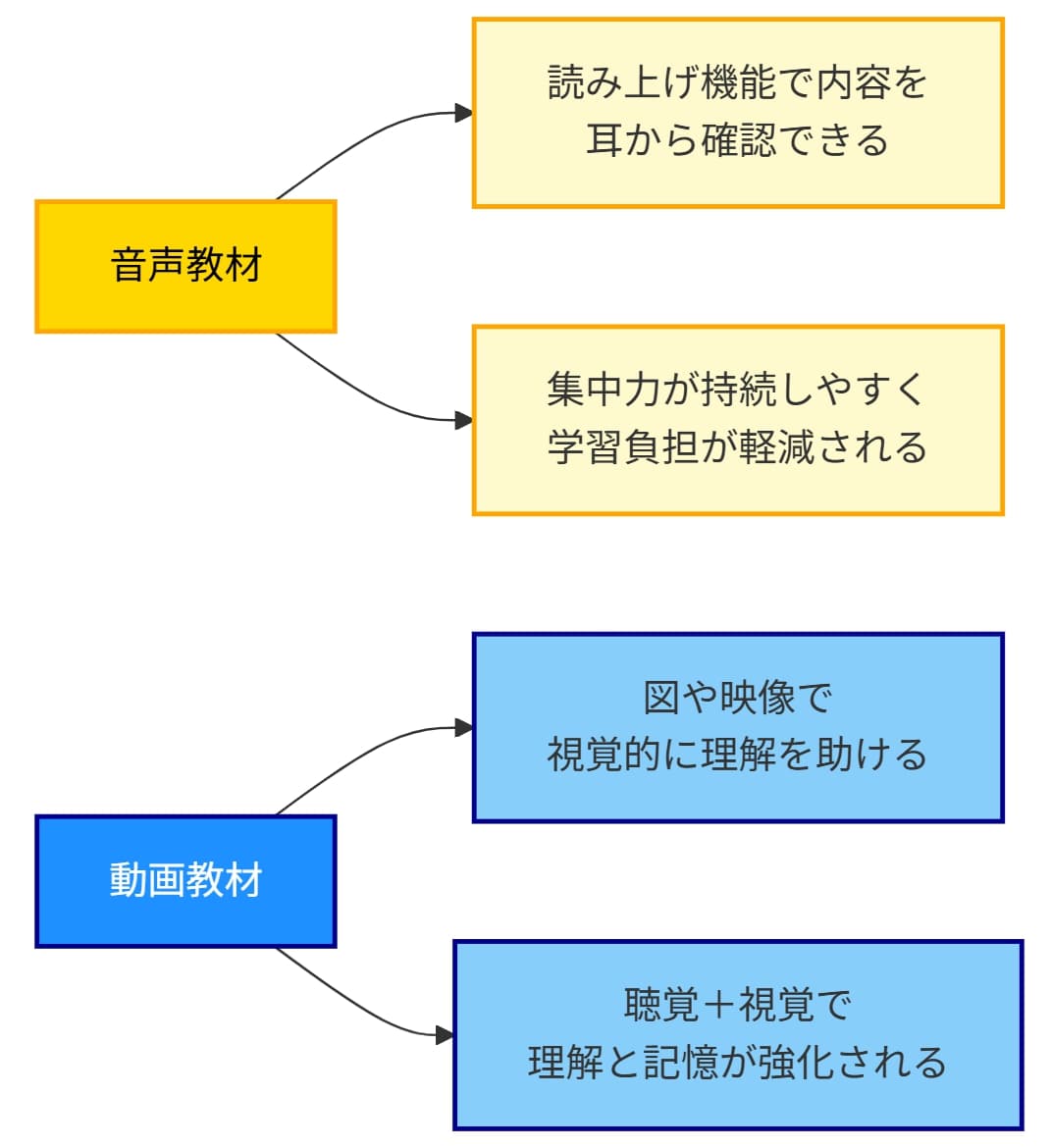

音声・動画教材がある通信教育のメリット

発達障害の中学生は、文字だけの教材よりも音声や動画を含む教材の方が理解がしやすい傾向にあります。

耳から入る情報と目で確認できる情報を同時に取り入れることで、記憶に残りやすくなるもの。さらに、動画教材は「動き」や「音」で説明されるため、抽象的な内容も具体的に理解できます。

| 教材の形式 | メリット | 聴覚支援の効果 |

|---|---|---|

| 音声教材 | 読み上げ機能で内容を耳から確認できる | 集中力が持続しやすく、学習負担が軽減される |

| 動画教材 | 図や映像で視覚的に理解を助ける | 聴覚と視覚を組み合わせ、理解と記憶が強化される |

このように、音声と動画を併用した通信教育サービスは、発達障害の中学生にとって強力な学習支援となります。

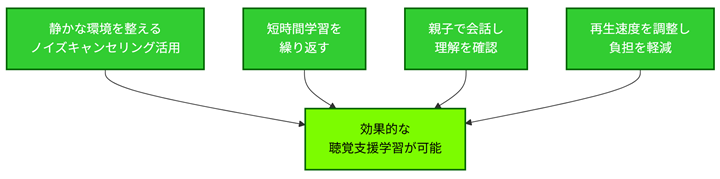

自宅学習に取り入れる際のポイント

通信教育サービスを聴覚支援学習に活用する際は、以下のポイントを意識するとより効果的です。

- 学習環境を整える(静かな場所、ノイズキャンセリングの活用)

- 短時間の学習を繰り返し行い、集中力を維持する

- 音声や動画で学んだ内容を親子で会話し、理解を確認する

- 必要に応じて再生速度を調整し、学習負担を軽減する

このような工夫を取り入れることで、発達障害の中学生は家庭でも安心して聴覚支援学習に取り組めます。

親御さんが通信教育サービスを上手に活用することは、学習の成功体験を積み重ねる大きなサポートになります。

✅ 私のイチオシは圧倒的に「すらら」。こちらで紹介しています。

発達障害の中学生に合った学習環境づくり

発達障害の中学生が家庭で聴覚支援学習を効果的に行うためには、教材や学習方法だけでなく「学習環境」を整えることも重要です。

静かな空間や親御さんの適切なサポートがあることで、安心して学習に集中できるようになります。

静かな空間を確保する工夫

発達障害の中学生は、周囲の音や環境の変化に敏感であることが多く、勉強中に集中力を失いやすい傾向があります。

そのため、聴覚支援学習を取り入れる際は「雑音を減らした環境」をつくることが大切です。

- 学習スペースはできるだけ静かな部屋を選ぶ

- テレビやスマートフォンの音は遮断する

- ノイズキャンセリング機能のあるイヤホンやヘッドホンを活用する

- 勉強の時間帯を家族で共有し、生活音を減らす工夫をする

静かな学習環境が整うと、聴覚からの情報に集中でき、学習効率が高まります。

親が見守るときの声かけの工夫

家庭での学習において、親御さんの声かけは発達障害の中学生に大きな影響を与えます。

励ましやサポートの仕方次第で、聴覚支援学習がより効果的に続けられるようになります。

| 声かけの工夫 | 具体例 |

|---|---|

| 肯定的な声かけ | 「よく頑張ってるね」「ここまでできたね」と進んだ部分を評価する |

| 短く分かりやすい指示 | 「このページを読んでから休憩しよう」と具体的な区切りを示す |

| 学習への安心感を与える声 | 「一緒にやってみよう」「分からないところは後で考えよう」と不安を和らげる |

親御さんの声かけが優しく具体的であるほど、発達障害の中学生は安心して学習を続けることができます。

否定的な言葉を避け、できた部分をしっかり認めることが聴覚支援学習の成功につながります。

まとめ:家庭でできる聴覚支援学習を無理なく続けるために

発達障害の中学生にとって、聴覚支援学習は集中力や理解力を高める大切な学習方法。家庭で取り入れる際は「静かな環境の確保」と「親御さんの前向きな声かけ」が大きな支えになります。

また、音声や動画を活用できる通信教育サービスを組み合わせれば、家庭学習がより効果的に進められます。

無理に完璧を求めず、小さな工夫を積み重ねることで、発達障害の中学生が安心して学べる環境を作ることが期待できます。