中学生の発達障害のある子供にとって、毎日のスケジュール管理は大きな課題となります。

「時間通りに行動できない」「宿題を忘れてしまう」「生活リズムが崩れやすい」

など、家庭でも悩みを抱える保護者は少なくありません。

この記事では、発達障害の特性をふまえたスケジュール管理のコツや、親ができるサポート方法を具体的に紹介します。

家庭ですぐに実践できる内容を中心に、継続しやすく負担の少ない方法をご提案します。

Contents

なぜ発達障害の中学生にスケジュール管理が必要なのか

発達障害のある中学生にとって、スケジュール管理は毎日の生活や学習をスムーズに進めるための重要な支えになります。

発達障害の特性により、時間の感覚がつかみにくかったり、物事の優先順位を決めるのが難しかったりする中学生は少なくありません。

親御さんとしては「どうサポートしたらよいか分からない」という悩みもあるでしょう。

ここでは発達障害の特性を理解しながら、中学生にとってなぜスケジュール管理が大切なのか解説します。

特性による時間感覚のズレとは

発達障害の中学生は、時間を「見通す力」が弱い傾向があります。

たとえば「10分後に出発しよう」と言っても、実際の「10分」がどのくらいか体感的に分からず、時計を見ても行動に移せないことがあります。

このようなスケジュール管理の難しさは、決して「やる気がない」「サボっている」といったことではなく発達障害の特性によるもの。まずはその点を理解し、怒らずにサポートする姿勢が大切です。

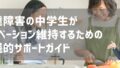

以下は、時間感覚のズレによって起こりがちな行動の例です。

- 登校時間にいつもギリギリになってしまう

- 宿題を始める時間が遅くなりがち

- ひとつの作業に集中しすぎて、次の予定に移れない

このような行動パターンには、目に見える形でのスケジュール管理が効果的です。

後述する視覚的なツールやルーティンづくりが、中学生にとって支えになります。

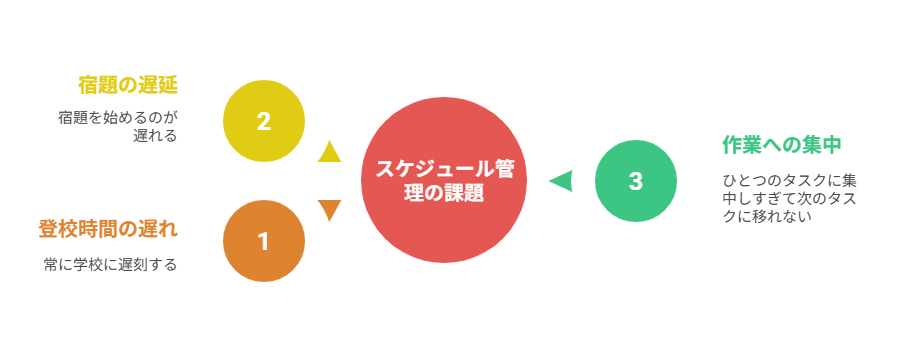

二次障害を防ぐための生活管理の重要性

スケジュール管理がうまくできない状態が続くと、「どうせ自分はできない」という自己否定感につながることがあります。

発達障害のある中学生がこのような思いを繰り返すと、不登校やうつ症状、強い不安などの「二次障害」を引き起こすリスクも高まります。

そのため、日常生活におけるスケジュール管理を丁寧に行うことは、精神的な安定や自己肯定感の向上にもつながる重要な対策です。

以下の表に、スケジュール管理ができている場合とできていない場合の違いをまとめました。

| 状態 | スケジュール管理ができている | スケジュール管理ができていない |

| 生活リズム | 安定している | 日によってバラバラ |

| 学習の習慣 | ルーティン化されている | 課題提出が間に合わない |

| 本人の気持ち | 「できた」という自信 | 「また失敗した」という不安 |

このように、スケジュール管理は発達障害のある中学生の生活全体に影響します。

家庭で無理なく取り入れられる方法を工夫して、親子で一緒に取り組んでいくことが大切です。

発達障害の中学生には、「見える予定」「繰り返し」「成功体験」がキーワード。少しずつできたことをほめる習慣もスケジュール管理には効果的です。

✅ おすすめリンク: 「発達障害の学力不振を劇的改善!知って得する親のサポート法」

スケジュール管理が苦手な子に見られる具体的な行動

発達障害のある中学生にとって、スケジュール管理は一筋縄ではいかない課題です。

親御さんが「ちゃんと予定を教えているのに…」「何度言ってもできない」と感じてしまう場面も多いでしょう。

しかし、それは決して怠けているわけではなく、発達障害の特性によるものが大きく関係しています。

ここでは、スケジュール管理が苦手な中学生に見られる典型的な行動を3つご紹介します。

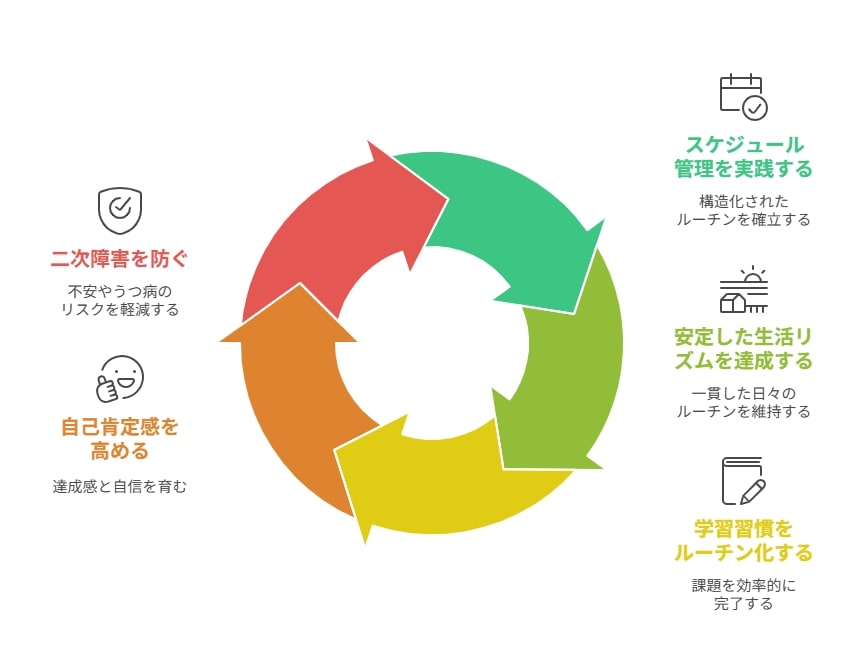

予定を忘れる・抜ける

発達障害のある中学生には、「さっき言われたこと」「朝決めた予定」などを忘れてしまう傾向があります。

これは短期的な記憶の定着が弱かったり、注意の持続が難しかったりすることに起因しています。

スケジュール管理のなかでも「予定の把握・記憶」が難しく、結果として「うっかり忘れた」「知らなかった」と感じてしまうもの。

代表的なケースとして、次のような場面が見られます。

- 授業の時間割を間違える

- 塾や習い事の時間を忘れる

- 家族との約束をすっぽかしてしまう

このような行動が続くと親子の信頼関係にも影響が出てしまうこともあります。

そこで、「覚える」よりも「見える」ようにすることがポイントになります。

予定はホワイトボードや予定表に書き出し、目につく場所に貼っておきましょう。1日の流れをイラスト付きで示すと、中学生にも理解しやすくなります。

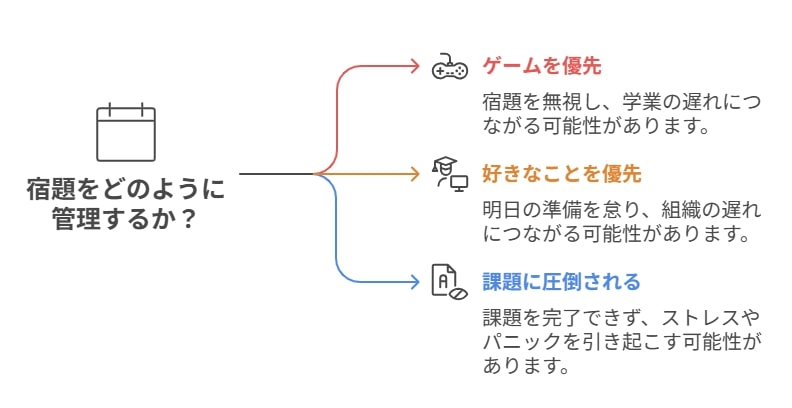

優先順位がつけられない

発達障害のある中学生の多くは、複数の予定を前にすると「どれから手をつけていいか分からない」と混乱してしまいます。

スケジュール管理には、「今やるべきことはどれか」という優先順位の判断も必要ですが、それが苦手な子も少なくありません。

こんな行動が見られたら、優先順位がつけられていない可能性があります。

- 宿題より先にゲームを始めてしまう

- 明日の準備よりも好きなことを優先

- 複数の課題を前に、手が止まる・パニックになる

このような場面では、親がそっと手順を整理してあげることが効果的です。

表にすることで、視覚的にも「順番」が分かりやすくなります。

| やること | 優先度 | 理由 |

| 宿題 | ◎(最優先) | 提出期限がある |

| 明日の持ち物準備 | ○(次に大事) | 忘れ物防止のため |

| ゲーム | △(後回し) | 自由時間に行う |

このように視覚的に「やることの順番」が示されると、中学生本人も納得しやすくなり、スケジュール管理の力が少しずつ育っていきます。

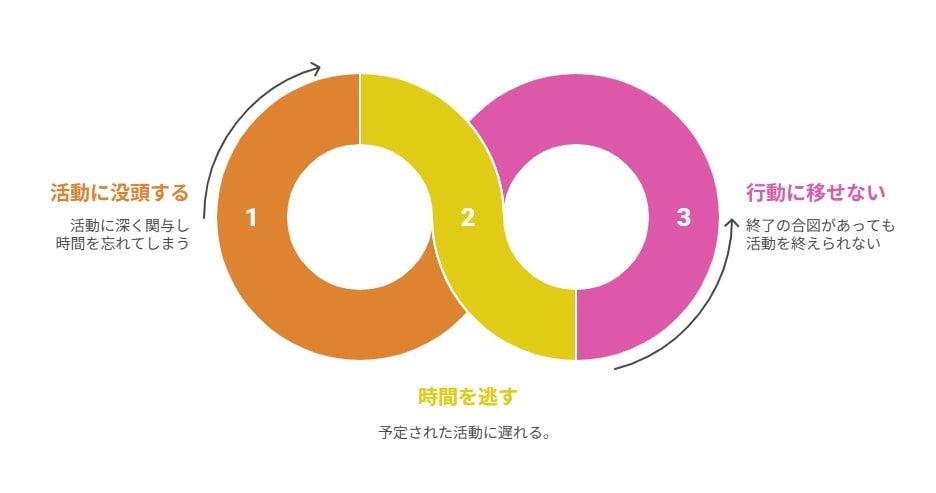

切り替えができず予定がズレる

「ゲームを始めたらやめられない」

「ひとつの作業に夢中になりすぎて次の予定に行けない」

というのも、発達障害の中学生に多く見られる行動。時間通りに行動を切り替えることは、スケジュール管理の中でも非常に難しいスキルのひとつです。

特に以下のような傾向がある場合は、切り替えが苦手なサインです。

- 夕飯の時間になってもゲームや勉強をやめられない

- 習い事の時間に気づかず遅れてしまう

- 終了の合図があっても行動に移れない

こうした切り替えの難しさを改善するには、「予告」と「時間の見える化」がカギになります。

「あと5分で終わりね」と声をかけるだけでなく、タイムタイマーなど視覚的に残り時間が分かるツールを併用すると、子どもが納得して行動を切り替えやすくなります。

スケジュール管理がうまくいかない原因は「やる気」や「性格」ではなく、発達障害の特性によるもの。

親御さんが責めるのではなく、一緒に工夫して環境を整えていく姿勢が大切です。

✅ おすすめリンク:発達障害で勉強をすぐ諦める‥という中学生における8つの対処法

発達障害の特性に合わせたスケジュール管理のコツ

発達障害のある中学生がスムーズに日常生活を送るためには、その子の特性に合ったスケジュール管理が欠かせません。

「何をいつやるか」が曖昧だと、不安になったり行動に移れなかったりするのが発達障害の特性です。

そこで、この項目では発達障害の中学生が安心して行動できるようになるためのスケジュール管理の3つのコツをご紹介します。

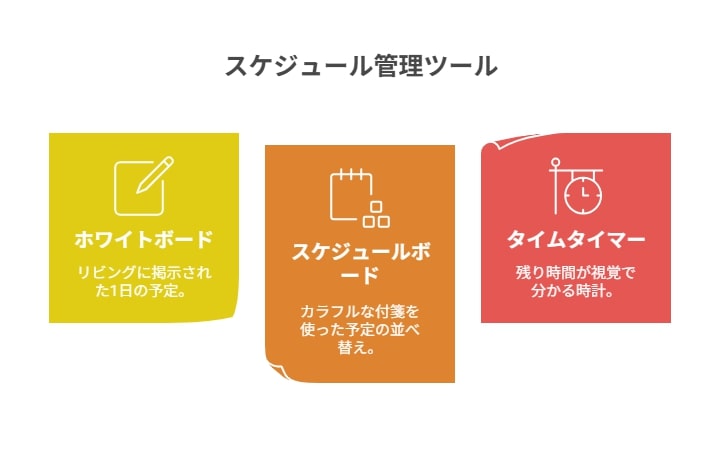

視覚化で「見える」予定にする

発達障害の中学生にとって、言葉での指示だけでは頭の中で時間の流れをイメージするのが難しい場合があります。そこで効果的なのが、スケジュール管理の「視覚化」です。

予定を「見える化」することで何を・いつ・どの順番でやるのかが明確になり、不安や混乱を減らせます。

以下のような方法で視覚的に予定を伝えると、理解しやすくなります。

- ホワイトボードに1日の予定を書いてリビングに掲示

- カラフルな付箋を使って予定を並べ替えるスケジュールボード

- タイムタイマー(残り時間が視覚で分かる時計)を併用

たとえば、次のような「予定カード」を使うと、時間の流れを視覚的に把握できます。

| 時間 | やること | アイコン |

| 7:00 | 起きる | ⏰ |

| 7:30 | 朝ごはん | 🍞 |

| 8:00 | 学校へ出発 | 🏫 |

| 16:00 | 宿題 | ✏️ |

このようにスケジュール管理を視覚的に示すことで、中学生自身が自分の行動を理解・予測しやすくなります。

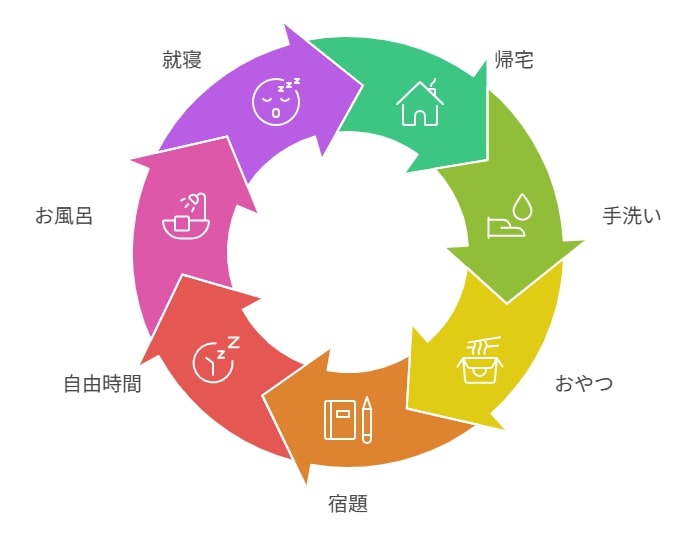

1日の流れをルーティン化する

発達障害のある中学生には、毎日の行動を「パターン化」することが非常に効果的です。

スケジュール管理において「やることが毎日変わる」という状態は混乱やストレスのもとになることがあるため、できるだけ同じ順番で同じ時間帯に行動させることがポイントです。

ルーティン化の例を挙げると以下のようになります。

- 帰宅 → 手洗い → おやつ → 宿題 → 自由時間

- 夜は21時にお風呂 → 22時に就寝と決める

また、ルーティンを1週間単位で示すと、より計画が定着しやすくなります。

| 曜日 | 放課後の流れ |

| 月・水・金 | 宿題→ピアノ→夕食 |

| 火・木 | 塾→帰宅→夕食 |

このように、決まった流れで生活することで中学生が自分の1日を把握しやすくなり、スケジュール管理の力が身につきやすくなります。

成功体験を積ませるための「ごほうび制」

スケジュール管理が苦手な発達障害の中学生にとって「やればできた」という実感はとても大切。そこでおすすめなのが「ごほうび制(トークンエコノミー)」の導入です。

行動に対して具体的な報酬を設定することで、達成感を得られやすく、モチベーションアップにもつながります。

例:ごほうび制のしくみ

| 行動 | ポイント | ごほうび内容 |

| 時間通りに宿題開始 | 1ポイント | 10ポイントで好きなおやつ |

| 朝、自分で準備完了 | 2ポイント | 30ポイントでゲーム30分 |

「できたことをほめる→ポイントがたまる→ごほうびがもらえる」という流れは、発達障害の中学生のスケジュール管理を習慣化させる大きな後押しになります。

失敗したときよりも「できたとき」に注目して、成功体験を積ませることが大切です。スケジュール管理は、叱るよりも「認める」ことが成長への近道になります。

✅ おすすめリンク:発達障害の中学生が「英語を理解しない」とき特性別おすすめの教え方

おすすめのツールやアイテム

発達障害のある中学生が日々の生活をスムーズに過ごすためには、「使いやすい道具」の活用がカギとなります。

スケジュール管理が苦手なお子さんでも、視覚的に分かりやすくサポートしてくれるツールがあれば、自信を持って行動できるようになります。

ここでは、発達障害の中学生に特に効果的なツールを紹介しながら、スケジュール管理に役立つ実用的なアイデアをご紹介します。

タイムタイマーやアナログ時計の活用

発達障害のある中学生にとって「あと何分で次の行動に移るか」が分かりづらいことがあります。そんなときにおすすめなのが、タイムタイマーやアナログ時計の活用です。

スケジュール管理において、時間の「見える化」はとても重要です。

- タイムタイマー:残り時間が色で表示されるので、時間の感覚が掴みにくいお子さんにも視覚的に理解しやすい

- アナログ時計:デジタルでは把握しづらい「時間の流れ」を円で感じ取ることができる

以下に特徴をまとめた比較表をご覧ください。

| ツール | 特徴 | おすすめポイント |

| タイムタイマー | 残り時間を色で表示 | 時間の「見える化」で焦らず行動しやすい |

| アナログ時計 | 針で時間を表示 | 時間の経過を円で感じることができる |

このようなツールを使うことで、発達障害の中学生でも自然とスケジュール管理が身につきやすくなります。

ホワイトボード・予定表・カレンダー

スケジュール管理を習慣化するためには、日々の予定が「見える場所」にあることがとても大切です。

発達障害の中学生にとっても、自分の予定を把握しやすくなるアイテムとしてホワイトボードや予定表、カレンダーが役立ちます。

特に以下のような使い方がおすすめです。

- ホワイトボード:毎日更新できるので、その日の予定が常に最新に

- 週間予定表:1週間の流れを見通せると、不安が減る

- カレンダー:月単位での予定やイベントを把握できる

以下のようなフォーマットを壁に貼っておくと、中学生本人もスケジュールを確認しやすくなります。

| 曜日 | 放課後の予定 | アイコン(視覚補助) |

| 月 | 塾 | 📚 |

| 火 | 宿題+お手伝い | ✏️🧹 |

| 水 | 自由時間 | 🎮 |

こうした工夫で、発達障害の中学生も毎日のスケジュール管理に前向きに取り組めるようになります。

スマホやタブレットを使うときの注意点

最近では、スマートフォンやタブレットを使ったスケジュール管理アプリも増えています。発達障害のある中学生にとっても便利ですが、使い方には注意が必要です。

メリット

- リマインダー機能で予定の通知ができる

- 視覚的にわかりやすいアプリが多い

注意点

- ゲームやSNSの誘惑が強く、集中がそれることがある

- 使い方によっては夜更かしの原因にも

- ルールを決めないとスケジュール管理の目的が薄れる

活用する際は、次のようなルールを親子であらかじめ話し合っておくことが大切です。

| ルール | 理由 |

| アプリ使用は20分まで | 時間の使いすぎを防ぐ |

| 予定確認後はすぐ終了 | 目的外の使用を防止 |

| 使う時間は親と一緒に確認 | 親のサポートが安心感に |

発達障害の中学生にとって、スマホやタブレットもツール次第でスケジュール管理の味方になります。

ですが、「使わせる」より「一緒に使う」というスタンスで取り組むことが大切です。

発達障害の中学生のスケジュール管理には、視覚的で直感的にわかるツールが効果的。アナログ道具とデジタルの便利さをうまく組合わせ、親子で「できたね」を共有できる環境づくりを意識しましょう。

✅ おすすめリンク: 発達障害の中学生におすすめプリント整理:親ができる簡単サポート

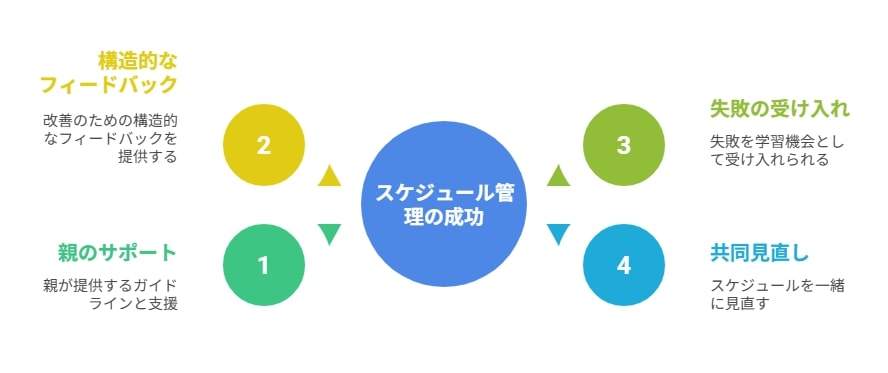

親ができる日々のサポートとは

発達障害のある中学生にとって、スケジュール管理は簡単なことではありません。ですが親のちょっとしたサポートが、大きな安心感につながります。

ここでは、発達障害の中学生に向けた効果的なスケジュール管理のサポート方法を、親御さんが無理なく日常で取り入れられる形で紹介します。

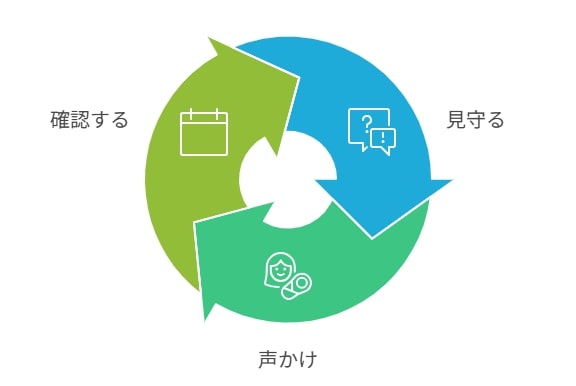

「手を出しすぎない」サポートのコツ

発達障害の中学生は、スケジュール管理の場面で戸惑いや混乱を感じやすいものです。

親としては「代わりにやってあげた方が早い」と思うこともありますが、自立を育むためには「手を出しすぎない」サポートが重要です。

次の3つのステップで、適度な関わり方を意識してみましょう。

- 見守る:まずは子ども自身に考えさせる時間を確保

- 声かけ:困っていそうなときだけ、「どうした?」と聞く

- 確認する:最後にうまくいっているかを一緒に振り返る

このような関わり方であれば、発達障害のある中学生がスケジュール管理を自分ごととして捉えやすくなります。

親がやってしまうのではなく、手を差し伸べる姿勢がポイントです。

予定の見直しは一緒に習慣化

一度立てたスケジュールも、日々の状況によって変更が必要になることがあります。

発達障害の中学生は、変化への対応が苦手な場合もあるため、予定の「見直し」を親子で習慣化することが大切です。

おすすめは以下のような時間帯と形式での「見直しタイム」です。

| 時間帯 | 内容 | サポートのポイント |

| 朝 | 今日の予定をざっくり確認 | 笑顔で「今日どうする?」と声かけ |

| 帰宅後 | 実行できたかを振り返る | できたことを褒めることを優先 |

| 就寝前 | 翌日のスケジュールを確認 | 「これならできそうだね」と共感 |

このように、「予定を立てたら終わり」ではなく、スケジュール管理を日常の流れに組み込むことが、発達障害の中学生にとって安心感をもたらします。

失敗を責めず、見直しを一緒にする姿勢

発達障害のある中学生にとって、予定通りに行動するのはときに難しいもの。スケジュール管理の失敗を「叱る」のではなく「一緒に見直す」ことが次への成功につながります。

親として意識したい言葉かけの例を以下に紹介します。

| NGワード | おすすめの言い換え |

| 「なんでやらなかったの?」 | 「どこが難しかったかな?」 |

| 「また忘れたの?」 | 「次はどうすれば忘れないかな?」 |

| 「ちゃんとやりなさい」 | 「一緒にやってみようか」 |

発達障害の中学生にとって「できなかった自分」を受け止めてくれる親の存在は、何よりの安心材料です。

スケジュール管理の失敗は「成長のヒント」に変えられます。

発達障害の中学生がスケジュール管理を身につけるには、親のサポートがとても大切。ポイントは「手を出しすぎず」「一緒に見直し」「失敗も前向きに受け止める」こと。親子で取り組むスケジュール管理が、お子さんの自信と自立につながっていきます。

✅ おすすめリンク: 発達障害の中学生に考える力を!親御さん必見7つのサポート方法

実例紹介:スケジュール管理がうまくいった中学生のケース

「うちの子にはムリかも…」と感じることもあるかもしれませんが、発達障害のある中学生でも、適切なスケジュール管理のサポートを受けることで、大きく成長できるケースがあります。

ここでは、実際にスケジュール管理がうまくいった発達障害の中学生の事例を2つご紹介します。

親御さんにとっても希望が持てる内容になるはずです。

不登校から安定登校に変わったケース

このケースでは、発達障害の診断を受けた中学2年生の男の子が、不登校状態にありました。

朝の準備が苦手で、何をどう始めていいのか分からず、時間に追われる感覚が不安を強めていたのです。

その子が安定して登校できるようになったステップは以下のとおりです。

- 朝のスケジュール管理を視覚化(ホワイトボード+タイムタイマー)

- 「起きる→顔を洗う→制服を着る」などのルーチンを絵カードで並べる

- 週末に親子で翌週の時間割をチェックして心の準備

- うまく登校できた日は、小さなごほうび(好きなYouTube視聴時間)

このように「時間の見通し」が立てられるようになったことで、本人の不安が大きく減少しました。

今ではほぼ毎日、時間通りに登校できています。親の関わり方も「やらせる」から「一緒に考える」に変わり、家庭内の雰囲気も改善しました。

| 支援前 | 支援後 |

| 朝、ぼーっとして登校できず | ルーチン化+視覚化で朝の準備がスムーズに |

| 親の叱責でさらに不安増 | 「一緒にやってみよう」で親子関係も改善 |

| 予定が立てられず常に後手 | 週末のスケジュール確認で「見通し」が持てた |

宿題忘れが減った事例

こちらは、発達障害のある中学生の女の子。

学校での学習意欲はあるのに、いつも宿題を忘れてしまうことで自信を失っていました。

担任からの指摘も多く、本人は「どうしてもできない」と涙する日も…。そこで導入されたのが、「3ステップで宿題を管理する」方法です。

- Step1: 学校で宿題を「付箋メモ」に記入して持ち帰る

- Step2: 家に帰ったらホワイトボードにペタッと貼る

- Step3: 終わったら「済」マグネットで区別する

この方法を使い始めてから、本人が「終わったかどうか」を自分で把握しやすくなりました。

スケジュール管理が“目で見える”ようになったことが、行動の継続に大きくつながったのです。

「付箋があると、何をやればいいか分かりやすいし、全部終わると気持ちいい!」

発達障害の中学生がスケジュール管理で成果を上げるには、「小さな達成感の積み重ね」がとても大切。

このような仕組みを親が一緒に作っていくことが、成功への近道になります。

発達障害の中学生でも、スケジュール管理の工夫によって生活の質は大きく変わります。

・視覚化する

・親子でルーチンを共有する

・成功体験を積み上げる

これらのサポートで、自信と安定が生まれます。どんな子にも“できる形”があるものです。

学校や支援機関と連携することも大切

発達障害の中学生がスムーズにスケジュール管理を行うためには、家庭だけで頑張りすぎないことが大切です。

学校や地域の支援機関と連携することで、より安定したサポート体制を築けます。

発達障害の特性を理解し、スケジュール管理の支援を周囲と一緒に進めていきましょう。

担任や支援学級の先生との連携

発達障害の中学生は、教室でのスケジュール管理や時間配分が苦手な場合が多くあります。そこで重要になるのが学校の先生との連携です。

特に担任の先生や支援学級の先生は、お子さんの一日の様子を把握しており、的確な対応が可能です。

親御さんができる連携のポイントは以下の通りです。

- 定期的な連絡帳やメールでのやりとり:学校でのスケジュール管理の様子を共有

- 支援会議の参加:担任・支援担当・保護者・スクールカウンセラーが一堂に

- スケジュール表を共通フォーマットで作成:家庭と学校で同じ形式を使うと効果的

このように、学校との情報共有により、発達障害の中学生が学校でも安心してスケジュールをこなせるようになります。

また、先生方もサポートの意図が理解できるため、協力的になってくれるケースが多いです。

福祉サービスの利用で家庭の負担軽減

家庭で発達障害の中学生のスケジュール管理をすべて支えるのは、親御さんにとって大きな負担。そこで活用したいのが各種福祉サービスです。

外部の支援が加わることで、スケジュール管理に関する家庭内のストレスを軽減できます。

| 福祉サービス | 内容 | 利用メリット |

| 放課後等デイサービス | 生活スキル・時間管理の練習ができる支援施設 | 専門スタッフがスケジュール支援をしてくれる |

| 相談支援専門員 | 本人に合った支援計画を一緒に考えてくれる | サービスの選び方や申請もサポートしてくれる |

| 家庭訪問型支援 | 家庭内での行動改善を一緒にサポート | 家庭内のスケジュール管理を直接アドバイス |

福祉サービスの多くは、市区町村の障害福祉窓口や学校を通して情報を得ることができます。

初めての方は「相談支援事業所」に問い合わせるのがスムーズです。

発達障害のある中学生のスケジュール管理は、家庭だけで抱え込まず、学校や支援機関との連携でチームとして支えることが成功の鍵です。

✅ おすすめリンク: 発達障害の学力不振を劇的改善!知って得する親のサポート法

まとめ

発達障害の中学生にとって、スケジュール管理は自立への第一歩。ただし、無理をさせず特性に合わせた工夫が大切です。

視覚的に予定を整理し、親子で継続して取り組むことで、本人の自信にもつながります。

焦らず一歩ずつ、日々の変化を一緒に楽しんでいきましょう!!!