発達障害を抱える中学生にとって「一時的な頑張り」はできても、継続することが難しいケースが少なくありません。でもモチベーションも“しくみ”で支えられるなら、本人のやる気を安定化できます。

本記事では、親・子・学校の連携によって「自分ごととして取り組み続けられる仕組み」を3つの視点から具体的に作っていく方法を整理します。

Contents

発達障害の中学生にとってモチベーション維持が難しい理由

発達障害のある中学生にとって、モチベーション維持は大きな課題のひとつ。

- 「やる気があるときは頑張れるのに、続かない」

- 「本人はやる気がないわけじゃないのに、途中で止まってしまう」

——そんな悩みを抱えている家庭は少なくありません。ここでは発達障害の中学生がモチベーション維持に苦労する背景を3つの視点から解説します。

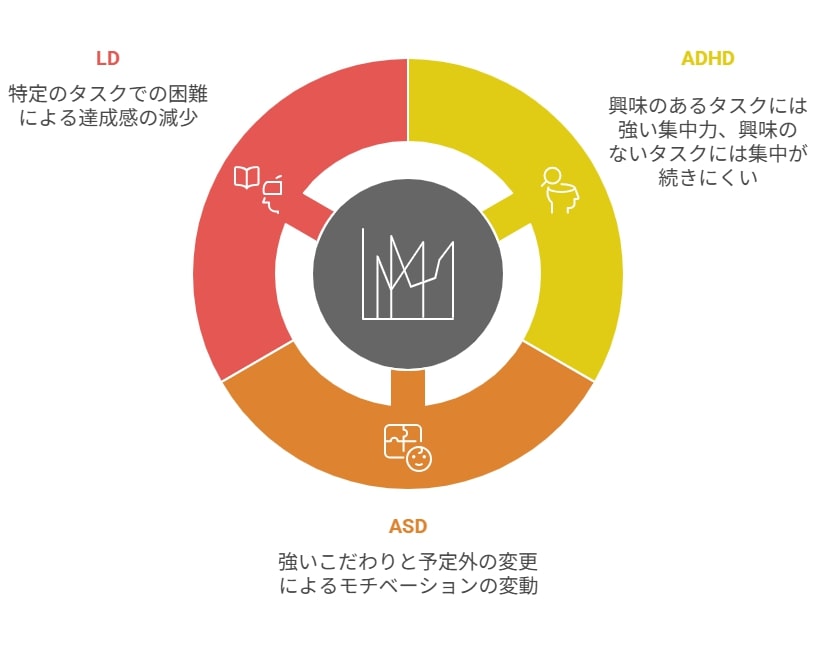

特性により「意欲の波」が起こりやすい

発達障害の中学生は、日によって集中力や意欲に大きな波があります。これは怠けているわけではなく脳の特性によるもので、本人でもコントロールしづらい部分です。

- ADHD(注意欠如・多動性障害)

興味のあることには強く集中できますが、関心のない課題には集中が続きにくい傾向があります。 - ASD(自閉スペクトラム症)

特定の物事に強いこだわりがあり、予定外の変更などでモチベーションが大きく揺らぐことがあります。 - LD(学習障害)

読む・書く・計算するといった一部の作業で著しい困難があるため、達成感を得にくく意欲が下がることがあります。

このように、発達障害の中学生がモチベーション維持に苦しむのは「性格」ではなく「特性」からくる影響が大きいです。

成績や失敗体験が自己肯定感を低下させる

モチベーションが続かないもう一つの理由に、「失敗経験の積み重ね」があります。

発達障害のある中学生は、周囲と同じペースで学べなかったり、テストで思うような点が取れなかったりと、挫折の機会が多くなりがちです。

以下は、発達障害の中学生が感じやすいネガティブな思い込みの例です。

| 具体的な出来事 | 本人の受け取り方 |

| 提出物を忘れて注意される | 「自分はだめな人間だ」 |

| テストで点が取れない | 「努力しても無駄だ」 |

| クラスメイトに比べて進みが遅い | 「どうせできないし…」 |

このような経験が続くと「頑張っても意味がない」という無力感につながり、モチベーション維持がますます難しくなります。

モチベーションが下がっているのではなく、自己肯定感がすり減っている場合もあるものです。

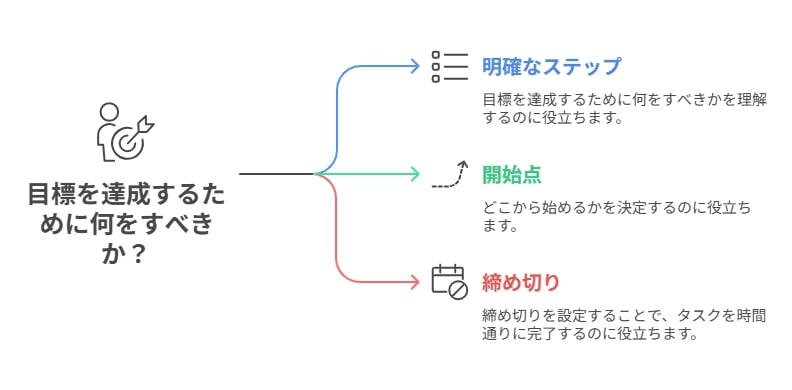

目標が曖昧だと意欲が空回りする傾向

中学生になるとテスト・受験・部活動など、やるべきことが増えていきます。ですが発達障害のある中学生は、抽象的なゴールや長期的な計画をイメージするのが苦手な場合が多くあります。

たとえば、「期末テストでいい点を取る」という目標があったとしても‥

- 何をすればよいのかが明確でない

- どこから手をつければよいのかがわからない

- いつまでにやればいいのかが把握できない

このように、目標が曖昧なままだと、不安や混乱につながり、結果的にやる気が空回りしてしまいます。

「目的を理解しにくい」「行動に移すまでが遠い」——それもまた、発達障害による特性の一つといえます。

だからこそ、発達障害の中学生がモチベーションを維持するには「小さくて明確な目標」を持つことがとても大切です。

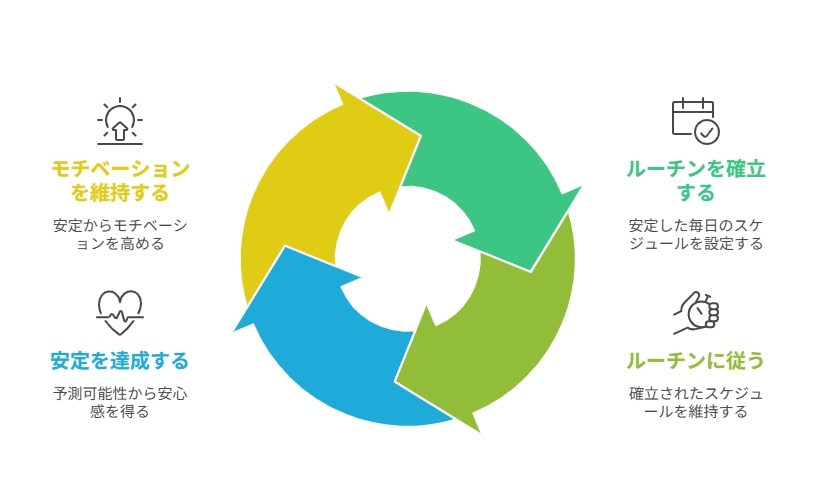

やる気を仕組み化する3つの視点

発達障害のある中学生がモチベーション維持をしやすくするには「気分に頼らず続けられる仕組み」を整えることが効果的です。

やる気が自然と湧くのを待つのではなく、環境やサポートによって「やる気が出やすい状態をつくる」ことが大切です。

ここでは、モチベーションを仕組みとして支える3つの具体的な視点をご紹介します。

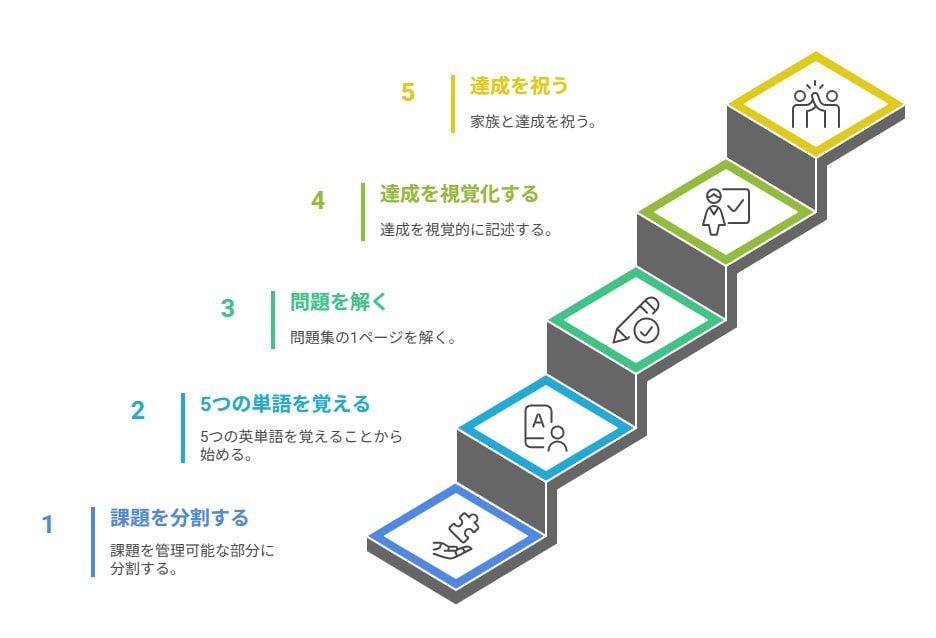

① スモールステップと達成の可視化

発達障害の中学生にとって「いきなり完成を目指す」「一気に覚える」というような学習はハードルが高く、モチベーション維持が難しくなりがちです。

そこでおすすめなのが、やるべきことを細かく分けて少しずつ進める「スモールステップ」です。

例として、英単語の暗記をスモールステップにした場合。

| 大まかな課題 | スモールステップに分けた例 |

| 英単語20個を覚える | まず5個だけ見て、声に出して覚える |

| 問題集を1ページ解く | 例題だけ読む → 1問だけ解く → 答え合わせ → もう1問解く |

さらに、進んだことを“目で見てわかる”ようにすると、本人に達成感が生まれやすくなります。

たとえば、ホワイトボードや付箋、スタンプなどを使って「できた項目」を視覚的に示すと、モチベーション維持に大きくつながります。

- やったことに「✓マーク」や「スタンプ」をつける

- シールを貼っていく達成ボードを作る

- できた内容を家族と一緒に見て確認する

こうしたスモールステップと達成の可視化は、発達障害の中学生にとって「自分にもできる」と思える実感を増やすための有効な方法です。

② 予測可能なルーチンと時間の使い方

モチベーション維持には、見通しの持てる「安心できる毎日」が大きく影響します。

発達障害のある中学生は、突然の変更や曖昧なスケジュールに混乱しやすく、結果的にやる気が落ちてしまうことがあります。

そこで、毎日の生活リズムを「予測可能なルーチン」にすることで気持ちが安定し、モチベーション維持がしやすくなります。

例:予測可能な夕方のルーチン

- 16:30 帰宅・軽いおやつ

- 17:00 宿題(15分)

- 17:15 好きなこと休憩(15分)

- 17:30 もう一度宿題(15分)

- 17:45 終了・チェックボードに記録

また、タイマーやアラームを活用すると「やることの区切り」がつきやすくなり、メリハリのある時間の使い方ができるようになります。

- キッチンタイマーで集中15分+休憩5分

- アラームで開始時間・終了時間をお知らせ

- スマホアプリやスマートスピーカーの活用

ルーチンは最初から完璧に守る必要はありません。

少しずつ「この流れが心地いい」と感じられるようになれば、自然とモチベーション維持にもつながっていきます。

③ 保護者・教師との信頼関係による支援

発達障害の中学生にとって、モチベーションを支える上で「ひとりで頑張らないこと」が大切です。そのためには家庭や学校で信頼できる大人とのつながりを持つことが、やる気の土台となります。

信頼関係を築くために意識したいポイントは次のとおりです。

- 努力より過程を見る:「よく取り組もうとしてたね」「自分で準備したのがすごいね」

- 結果を責めない:「できなかったけど、どうすればよかったか考えてみようか」

- 学校と情報共有:担任の先生と連携し、子どものペースや工夫を一緒に支える

中学生になると「もう自分でやるべき」と考えがちですが、発達障害のある子には周囲の温かい見守りや具体的なサポートが必要です。

「誰かと一緒に考え、応援してもらえる」という実感は、やる気を安定させる大きな支えになります。

保護者ができるモチベーション支援の実践例

発達障害の中学生が放課後を有意義に過ごすためには、保護者の関わり方が非常に重要。

モチベーションが続かない、やる気が出ないといった悩みは、多くの発達障害の中学生が抱える共通の課題です。

ここでは、家庭で実践できる具体的な支援方法を紹介します。

やることを見える化するチェックリストやタイマー

発達障害の中学生にとって、放課後の予定や宿題の量が漠然としていると、何から始めればいいのか分からずモチベーションが下がりがち。そこでタスクを明確に「見える化」する工夫が効果的です。

ホワイトボードやノートに「やることリスト」を書き出したり、1つ1つの課題にタイマーを設定して時間を区切ることで、達成感を得ながら進められます。

発達障害の特性として、視覚的な情報に反応しやすい傾向があるため、こうした方法は放課後の過ごし方を安定させるのに役立ちます。

「できた!」を積み重ねる声かけと記録習慣

発達障害の中学生が自信を持って放課後の活動に取り組めるようになるには、小さな成功体験の積み重ねが欠かせません。

「できたね」「昨日よりスムーズだったね」といったポジティブな声かけを日常的に行うことで、モチベーションが維持しやすくなります。

また、学習や活動の記録をノートに残していくと、目に見える形で成長を実感できます。

発達障害をもつ中学生にとって、自分の努力や成果を「見える形」で残すことは、自尊感情の向上と放課後の充実につながります。

学校と連携して達成目標を共有する方法

発達障害の中学生が放課後に取り組むべき課題や習慣について、学校と保護者が連携して取り組むことでモチベーション支援がより効果的になります。

たとえば、担任や特別支援担当と相談しながら「〇〇ができるようになる」「毎日〇分集中する」といった具体的な目標を共有することで、家庭と学校が一貫したサポート体制を構築できます。

こうした連携により、発達障害の中学生自身も「大人が応援してくれている」と実感し、放課後の活動に前向きに取り組めるようになります。

本人の内面を育てる関わり方

発達障害のある中学生にとって、放課後の時間は学力だけでなく、自己理解や主体性を育てる貴重なチャンスです。

ただし、大人が一方的に与える関わりではなく、本人の「内面」に目を向けた関わりが欠かせません。

ここでは、本人のやる気や自己肯定感を引き出すための3つの視点を紹介します。

「なぜそれをやるのか?」を本人と一緒に考える

中学生の発達段階では、「自分で決めたい」「納得したい」という気持ちが強くなります。

発達障害がある場合でも、放課後の過ごし方や学習の意義を、本人と一緒に話し合うことは非常に効果的です。

「なぜ宿題をするのか」「なぜルールを守るのか」といった問いに対して、大人が一方的に答えを押しつけるのではなく、本人の言葉で理由を見つけていけるようサポートしましょう。

これにより、やらされ感ではなく、自発的な行動につながりやすくなります。

興味や得意なことから学習内容をアレンジ

発達障害のある中学生の放課後支援では、本人の得意な分野や興味に合わせたアプローチが非常に有効です。

例えば、歴史が好きならマンガで時代背景を学ぶ、パズルが得意なら数学の図形問題に応用するなど、学習内容を工夫することで自然と集中力が高まります。

学校や家庭で「こうでなければいけない」という枠を柔軟に広げ、柔軟にアレンジする姿勢が、本人の「やりたい気持ち」を育てる土台になります。

失敗を責めず「挑戦したこと」を評価する視点

発達障害の中学生が放課後に挑戦した行動や小さな変化を、丁寧に認めることは非常に大切です。

たとえ結果がうまくいかなかったとしても、「やってみようと思ったこと」「続けてみたこと」を評価することで、自己肯定感が育まれます。

親や教師が失敗に目を向けすぎると、本人は挑戦を避けるようになりがち。

うまくいかなかった時も「どうしたら次はできるか?」と一緒に考える関わり方が、継続的な成長につながります。

長期的に続けるためのチェックポイント

中学生がオンライン教育を効果的に続けるためには、ただ教材をこなすだけでは不十分。特に長期間にわたって学習を継続するには、定期的な見直しや小さな変化への気づきが重要となります。

以下のポイントを意識することで、中学生がオンライン教育において学力と意欲を保ちやすくなります。

週1回の振り返りと目標の見直し

中学生がオンライン教育を続ける際、毎週の振り返りは非常に効果的。週1回、親子で「今週できたこと」「つまずいた内容」「来週の目標」を話し合う時間を設けましょう。

オンライン教育のメリットは、自分のペースで学べる点にありますが、その分、学習の軌道修正は自分たちで行う必要があります。

中学生の目線で無理のない目標を設定し、達成感を得られる設計にすることが、長続きの秘訣です。

疲れ・飽き・不満の兆候を早めに見つける

中学生がオンライン教育に取り組むなかで、無意識のうちに疲れや飽きを感じていることもあります。

「集中が続かない」「授業の内容がつまらない」といった言葉が出てきたら、すでにサインが出ている証拠。日常の会話や学習記録から兆候を早めにキャッチすることが大切です。

オンライン教育は柔軟な反面、個別対応が難しい場面もあるため、家庭での観察とサポートが重要になります。

仕組みの“飽き”に対応する柔軟な工夫

どんなに優れたオンライン教育でも、中学生が「同じパターン」に飽きることは避けられません。そのため、学習スタイルや環境に変化を加える工夫が必要です。

たとえば、動画授業中心から対話式のライブ授業に切り替えたり、学習後に簡単なクイズで気分を切り替えたりすることで、マンネリ化を防げます。

また、定期的に学習スペースを変えることで、集中力のリフレッシュにもつながります。

中学生が主体的に選べるオンライン教育の仕組みを取り入れることで、自発性と継続力が高まります。

✅ 私がおすすめする通信教育はこちら。

まとめ

本記事では、発達障害の中学生のモチベーションを「本人任せ」で終わらせず、家庭・学校・本人の三者をつなぐ“仕組みづくり”を軸にしました。

小さなステップの可視化、予測可能な環境、関係性の支えがそろえば「一過性のやる気」ではなく「続けられる意欲」が育ちます。

まずは一つ、習慣を可視化するボードなどから始めてみてください。